गालिब के समय तक जमीन पर आम लोगों की बोलचाल की भाषा में कुछ नहीं बदला था। हिंदू/उर्दू को एक ही भाषा की तरह देखा जाता था, जो हिंदुओं और मुसलमानों की बराबर थी और हिंदू व मुसलमान दोनों ही परिवार अपने लड़कों को फारसी और उर्दू की पढ़ाई करवा रहे थे। यह एक ऐसा परिचित पुरुष-स्त्री भाषाई विभाजन है जो हमने पहले भी भारत में संस्कृत के संदर्भ में देखा है।

दिल्ली क्षेत्र और उत्तर-पश्चिम के कई कुलीन हिंदू परिवारों में विभाजन के समय तक यह चलन था कि लड़कों को फारसी और उर्दू दोनों सिखाई जाती थी तथा फारसी की लिपि में लिखना सिखाया जाता था जबकि लड़कियों को देवनागरी लिपि सिखाई जाती थी। कुलीन सिख परिवारों में भी लड़कों को फारसी और उर्दू सिखाई जाती थी तथा फारसी लिपि में लिखना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को पंजाबी की गुरमुखी लिपि सिखाई जाती थी जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया है।

ऐसे परिवारों में पुरुष प्राय: मुस्लिम नवाबों की तरह बरताव करते थे। वे मांस खाते थे, उर्दू की शायरी पर आह भरते थे और ठुमरी व गजलें गाने वालियों का मुजरा देखते थे। उधर औरतें ‘संस्कृति की सुरक्षा’ के नाम पर घरों में रहती थीं, भजन या हिंदू भक्ति के गीत या गुरबानी सीखती थीं और शुद्ध शाकाहारी रहती थीं। ऐसा भाषाई विभाजन मुस्लिम परिवारों में भी दूसरे तरीके से मौजूद था। सईद नकवी अपने संस्मरण ‘बींग ऐंड अदर: द मुस्लिम्स इन इंडिया’’ में ऐसे ही पुरुष-स्त्री विभाजन के बारे में बताते हैं जो उत्तर प्रदेश के मुस्तफाबाद स्थित उनके घर में उनकी दादी के समय तक कायम रहा था, जहां आदमी उर्दू बोलते थे जबकि औरतें अवधी बोलती थीं। उर्दू तवायफों की भाषा थी, घरेलू औरतों की नहीं।

अंग्रेजी राज आने के बाद लंबे समय तक फारसी सरकारी कामकाज, अदालतों की भाषा बनी रही। यहां तक के उर्दू भी जब सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाई जाती तो उसे फारसी लिपि में ही लिखा जाता था। 1857 के गदर के बाद हालांकि यह साफ हो चुका था कि ऐसा आगे नहीं चलता रह सकता था।

संस्कृतनिष्ठ हिन्दी का जन्म

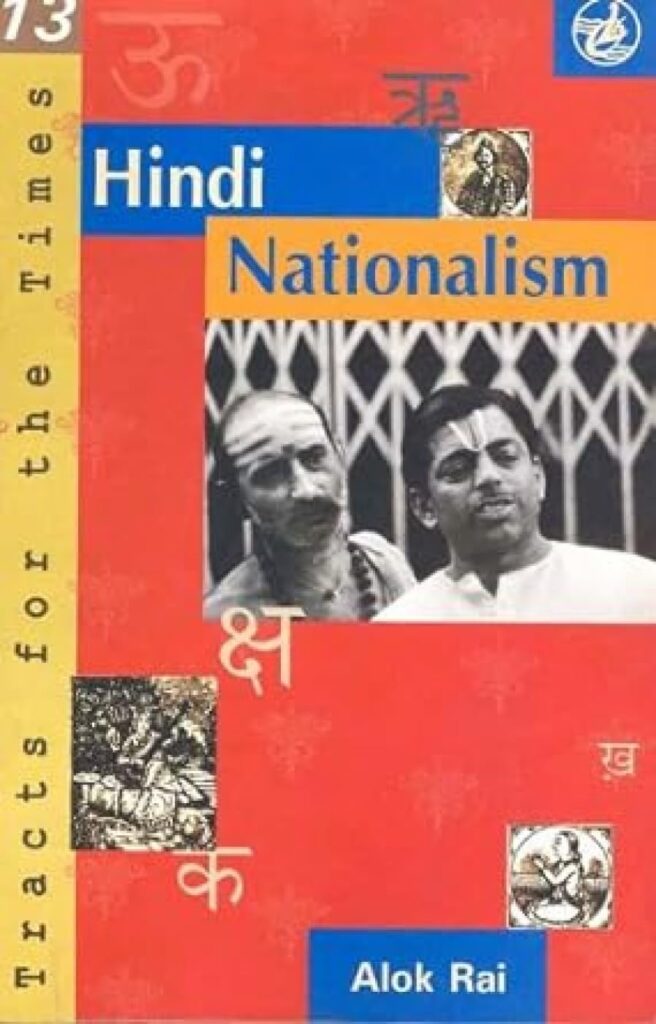

आलोक राय लिखते हैं कि 1832 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल ने एक ‘निर्दोष भावना’ जाहिर की थी कि ‘भले ही यह बहुत अहम है कि न्याय एक ऐसी भाषा में सुनाया जाए जिससे न्यायाधीश परिचित हों, लेकिन उतना ही अहम यह है कि वह भाषा व्यापक आबादी की समझ में भी आए’।

इस भावना को आगे और स्पष्ट किया गया था, ‘न्यायाधीश द्वारा लोगों की भाषा को अर्जित करना ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि लोग न्यायाधीश की भाषा को अर्जित करें।‘ राय के अनुसार यह भावना एक नीतिगत उद्देश्य से कम नहीं थी, ‘ताकि कंपनी के राज में आने वाले इलाकों में स्थानीय लौकिक भाषाओं से फारसी को बदला जा सके’। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद मुसलमानों के प्रभाव के किसी भी अवशेष को लेकर अंग्रेज कभी भी सहज नहीं रहे। अब आम भारतीयों के लिए फारसी के दुरूह होने के बहाने उन्हें मौका मिल गया था कि वे अदालतों की भाषा से फारसी शब्दों को हटा सकें।

यह मौका 18 अप्रैल, 1900 को आया। राय इसे ’मैक्डॉनेल क्षण’ कहते हैं। इस दिन उत्तर-पश्चिमी प्रांतों और अवध के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंथनी मैक्डॉनेल ने ‘प्रांतीय अदालतों में देवनागरी के रियायती- लेकिन अविशिष्ट- प्रयोग का विनाशक आदेश जारी किया। यह कालान्तर में हुए भारत के विभाजन की एक छल भरी शुरुआत थी।’ एक छोटे अल्पसंख्यक समूह को सत्ता से बाहर रखने की ‘बांटो और राज करो’ वाली यह पुरानी रणनीति थी, जिसकी अंग्रेजी राज में अब शुरुआत हो चुकी थी।

मैक्डॉनेल ने 1897 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्गिन को लिखा था कि ‘मुसलमानों की मजबूत स्थिति (औपनिवेशिक राज में) सुरक्षा के लिए एक खतरा है’, और 1900 में फारसी के ऊपर देवनागरी लिपि के प्रयोग को मंजूरी देने के अपने आदेश से पहले उन्होंने नए गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को लिखा था कि ‘हम लोग हिंदुओं के प्रभुत्व (को प्रोत्साहित करने) में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, बजाय मोहम्मडन के प्रभुत्व (को प्रोत्साहित करने) के, जो अपने स्वभाव के चलते हमारा शत्रु होना चाहिए।’

मैक्डॉनेल का आदेश जारी होने से ठीक पहले हिंदी की पत्रिका ‘भारत जीवन’ ने अपने पाठकों से अपील की कि वे आदेश के समर्थन में सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित करें। हिंदू समाज का एक तबका इस बात को महसूस कर रहा था कि यदि अंग्रेजों ने हिंदी को उर्दू से अलग एक भाषा की मान्यता दे दी जिसमें फारसी की शब्दावली न रहे और जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाए, तो उन्हें निजी रूप से कुछ फायदे हो सकते हैं। राय लिखते हैं, ‘हिंदी/उर्दू के संबंध में भाषाई विभाजन की आधुनिक प्रक्रिया को शुरू करने की प्राथमिक जिम्मेदारी (कलकत्ता के) फोर्ट विलियम्स कॉलेज के पंडितों के ऊपर थी, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी के नवनियुक्त अफसरों को हिंदुस्तानी की तालीम दी जानी थी।’

कॉलेज में एक ‘यायावर भाषाविज्ञानी’ और हिंदुस्तानी के प्रोफेसर जॉन गिलक्रिस्ट थे जिन्होंने उन्नीसवीं सदी के आरंभ से भारत के ग्रामीण इलाकों में घूम-घूम कर हिंदी में से ‘सहज फारसी और अरबी शब्दों को छांट निकालने में बहुत मेहनत की थी’। वे बहुत उत्साहित थे कि अपनी यात्राओं में उन्होंने जैसी भाषा को देखा-सुना है अब वह अपने जीवंत ‘बोलचाल’ के रूप में ‘वापस’ आ रही है। उनका खयाल था कि मध्य एशियाई लोगों के यहां आने के बाद हिंदी में फारसी और अरबी शब्द आए होंगे, इसीलिए वे अपनी कल्पना के मुताबिक भाषा को उसकी मूल स्थिति में बहाल करने में जुटे हुए थे।

समय के साथ एक ऐसी संस्कृतनिष्ठ हिंदी उभरी जो तेजी से बदलते हुए भारत में महत्वाकांक्षी ब्राह्मण समुदाय को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उन भारतीयों की मदद से गढ़ी गई थी जिन्हें संस्कृत का ज्ञान था। ठीक उसी तरह, जैसे पिछले जमाने में फारसी जानने वालों को रेख्ता ने लाभ पहुंचाया था। यह नई और अजनबी भाषा थी ’शुद्ध हिंदी’। इस नई हिंदी के बारे में ब्रिटिश भाषाविज्ञानी और भारतीय भाषा सर्वेक्षण के प्रमुख सर जॉर्ज ग्रियर्सन को आपत्ति थी। उन्होंने बाइबल के एक ही अंश को मूलभाषियों की अलग-अलग स्थानीय बोलियों में बोलवा कर सभी भाषाओं और बोलियों का एक खाका तैयार किया था और इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि भाषा की यह नई किस्म ‘’जनता की लौंकिक भाषाओं का संस्कृतयुक्त विकृतीकरण है जिसके लिए एक ऐसी एकरूप नकली जबान का आविष्कार किया गया है जो भारत में जन्मे किसी भी व्यक्ति की मातृभाषा नहीं है।‘’

ग्रियर्सन की बात में दम था। संस्कृत को अगर छोड़ दें, तो इस नई संस्कृतनिष्ठ हिंदी के बारे में कुछ तो ऐसा था जो पक्का भारतीय नहीं था। इसके वाक्यों को देख के ऐसा महसूस होता था कि अंग्रेजी के वाक्य से उनका सीधा रूपांतर कर दिया गया है, भले वह शाब्दिक न हो।

उदाहरण के लिए अंग्रेजी में लिखी एक चेतावनी को लें- ‘Restricted Area’- और इसके देवनागरी लिपि में लिखे संस्कृतनिष्ठ हिंदी तथा फारसी लिपि में लिखे उर्दू संस्करणों पर गौर करें। संस्कृतनिष्ठ हिंदी में चेतावनी कहती है ‘प्रतिबंधित क्षेत्र’। इस भाषा में आदेश जारी करने के कई तरीके मौजूद हैं, फिर भी उक्त चेतावनी में कोई परिमेय क्रिया नहीं है, बस एक भूतकालिक कृदंत और एक संज्ञा हैं। उर्दू वाली चेतावनी कहती है ‘अंदर आना सख्त मना है’। यह एक संपूर्ण वाक्य है और जनता पर अप्रत्यक्ष रूप से लक्षित एक ऐसे आदेश के रूप में है जिसमें किसी संबोधन की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उर्दू वाली चेतावनी आपको सीधे बता रही है कि क्या नहीं करना है। इसका मतलब यह हुआ कि संस्कृतनिष्ठ हिंदी न केवल ‘फारसी और अरबी से उधार लिए सहज शब्दों’ को छांट रही थी बल्कि संस्कृत के कठिन पदों को अपने में जोड़ भी रही थी ताकि अंग्रेजी के विचारों को उसमें अभिव्यक्त किया जा सके!

यह नए किस्म की हिंदी हास्य का विषय बन गई (अैर आज भी ऐसा ही है)। शायद, मामला शब्दों के रहस्यमय होने का ही नहीं, कर्कश होने का भी था। रोज-ब-रोज शब्दों के कारखाने से निकल कर आ रहे नए-नए शब्दों पर कुलीन लोटपोट हो रहे थे, वह भी ऐसी नई चीजों के लिए हिंदी शब्द जो भारतीय थीं ही नहीं, जैसे वाहन या मशीनें, और जिनके लिए पहले से ही अंग्रेजी के शब्द चलन में थे। यह प्रक्रिया हालांकि अपने अंजाम तक पहुंची और जो नुकसान होना था वह हुआ। यह नुकसान स्थाई था। हिंदी और उर्दू अंतत: अलग-अलग रास्तों पर चली गईं और यह सब ब्रिटिश राज की कृपालु दृष्टि की छांव में घटा।

हिंदी-विरोधी भावना

जब भविष्य धुंधला लगता है और वर्तमान संकटग्रस्त होता है, तो इंसानी समुदायों के लिए उसके काल्पनिक अतीत के भव्य प्रतीक रोशनदान का काम करते हैं। यह कोई असामान्य बात नहीं है। जैसा पूर्व में उज़्बेक के साथ हुआ था, वैसे ही उर्दू ने भी फारसी के ऊपर अपना महान पूर्वज होने का दावा ठोंक दिया, हालांकि दोनों महज पारिवारिक नातेदार थीं।

इसी तर्ज पर हिंदी ने भी संस्कृत का दामन थाम लिया, जिसके शब्द तो परिचित लगते हैं लेकिन उसके कारक, वचनात्मकता के विपर्यय और संधि के जटिल नियमों सहित समूची व्याकरणिक प्रणाली ही अपरिचित है जिससे केवल उन्हीं लोगों को कभी लगाव रहा जो भाषाविज्ञानी दृष्टिकोण वाले थे। इस तरह अचानक एक झटके में पूरे इतिहास पर ही झाडू फेर दी गई और संस्कृत को न सिर्फ नई वाली ‘शुद्ध’ हिंदी के पूर्वज की तरह प्रस्तुत किया गया, बल्कि ‘सभी भाषाओं की मां’ घोषित कर दिया गया। अब भी पढ़े-लिखे सोचने-विचारने वाले भारतीय यह सवाल पूछते नजर आते हैं कि अगर हिंदी नहीं, तो बताओ कौन सी दूसरी आधुनिक भारतीय भाषा संस्कृत से सीधे निकली है? अब, जिस बैसाखी के सहारे हम बड़े हुए हैं उससे मुक्त होना इतना भी आसान नहीं है क्योंकि यह बैसाखी उतनी ही मजबूत है जितना यह मिथक, कि उत्तर के हम तमाम मिश्रित लोग वास्तव में आर्य हैं- और खोलकर कहें, तो ‘सर्वोच्च नस्ल’।

संस्कृतनिष्ठ हिंदी ने अतीत का गौरव बहाल कर दिया, यह धारणा हवा में नहीं पनपी थी। उसके लिए इस तथ्य को दफन करना पड़ा था कि हिंदी और उर्दू दरअसल एक ही भाषा थी- बारहवीं सदी की दिल्ली की जबान जो कुतुबुद्दीन ऐबक के यहां आने से पहले ही अपनी आंखें खोल चुकी थी। यह एक ऐसी साझा भाषा थी जो अंग्रेजी राज में ‘बांटो और राज करो’ की नीति के सामने खेत हो गई। यह समझने के बजाय हम लोग शब्दों और लिपियों के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं और खुद को भरमाते रहते हैं, जबकि ये चीजें तो महज एक पूर्ण विकसित भाषा का परिधान हैं, और कुछ नहीं।

अतीत के इस लोप पर हम बेशक कुछ चेहरे, कुछ तारीखें और कुछ नाम चस्पां कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ होता तो वह चौंकाने वाला ही होता। भाषाएं अंतत: हमारे दौर का ईमानदार आईना होती हैं। इसलिए खुसरो के सरल दोहे हों, जटल्ली की बागी गजलें या गालिब के रहस्यमय रेख्ता, वे सभी एक ऐसे माहौल में बचे रह जाते जहां उनकी भाषा की नाभिनाल ही काट दी गई थी, यह अकल्पनीय है। जिन शाही दरबारों ने खुसरो को पोषित किया, संकोचवश भी जटल्ली को बचाए रखा और अपने आखिरी टुकड़ों में से भी गालिब को इमदाद देते रहे, वे अब जा चुके थे। सत्ता के नए संघर्ष शुरू हो चुके थे जहां उर्दू एक ऐसे समुदाय की नुमाइंदगी कर रही थी जिसकी दुनिया ही लुट चुकी थी जबकि हिंदी उस समुदाय की प्रतिनिधि थी जिसका सूरज उगने को था। जो कभी एक भाषा रही, वह अब दो में बंटने के कगार पर थी, जैसे कोई जीवाणु दो जीवरूपों में खुद को बांटता है। अंग्रेज जब देश छोड़कर जाने लगे उस वक्त ‘बांटो और राज करो’ अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसने तत्कालीन ब्रिटिश भारत को दो सम्प्रभु स्वतंत्र देशों में बांट डाला- भारत और पाकिस्तान।

उर्दू, जिसका जीवन इतना लंबा रहा और जिसकी स्मृतियां इतनी ढेर, वह अब पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा बनने को थी, हालांकि भारत के कई हिस्सों में भी वह अपनी पिछली गति के चलते बची हुई थी। उधर ‘शुद्ध’ हिंदी जो खुद को गालिब की भाषा से दूर करने में इतनी शिद्दत से जुटी हुई थी कभी भी जमीन पर उसका विकल्प बनकर नहीं उतर पाई।

आधिकारिक विमर्श पर अपना एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश में जुटे उत्तर भारतीय कुलीन ब्राह्मणों के समूह के साथ ‘शुद्ध’ हिंदी का ऐसा स्वाभाविक जुड़ाव था कि वह कभी भी व्यापक जनता को अपील नहीं कर पाई, जिसे वह अपने पाले में लाने की उम्मीद में थी। विभाजन के बाद ‘शुद्ध’ हिंदी को हिंदी पट्टी के बाहर एक सिरे से खारिज कर दिया गया। हिंदी को जबरन थोपे जाने के खिलाफ समूचे दक्षिण भारत में दंगे भड़क गए, बावजूद इसके उत्तर भारत उससे कुछ भी सीख नहीं सका। फिर क्या हुआ, पूछिए?

जवाब इसी पन्ने में है। अंग्रेज जब आए और अपने साथ अंग्रेजी लाए, दिशा तब ही तय हो चुकी थी। यहां के कुलीनों को समझ आ चुका था कि उसे रहस्यमय ब्राह्मणवादी हिंदी के पीछे भागने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि अंग्रेजी उन्हें उससे कहीं ज्यादा ताकत दे सकती है। तो कहानी उसी पुराने ढर्रे पर लौट गई- सामाजिक पायदान पर सबसे ऊपर बैठे ताकतवर लोगों ने कहीं और से आई भाषा की बांहों में खुद को महफूज कर लिया। जमीन पर रह रहे आम लोगों को हालांकि अंग्रेजी तक पहुंचने में काफी लंबा वक्त लगा।

हिंदी से बेहतर अंग्रेजी!

समय के बीतने के साथ हम पाते हैं कि छोटी-छोटी भाषाएं, जैसे हिंदी और बाद की उर्दू, संस्कृत और फारसी जैसी ‘ऊंची’ भाषाओं के साथ खुद को नत्थी करने को विवश हो जाती हैं और खुद के उनका अंतिम वंशज होने का दावा ठोक देती हैं ताकि आने वाले संकट से पार पा सकें। इसी अध्याय में हमने इतिहास को दुहराते हुए भी देखा, जहां दक्कन में फारसी ने उर्दू को वैसे ही निगल लिया जिस तरह उसने मध्य एशिया में कभी उज़्बेक को एक अजीबोगरीब मिश्रण में बदल डाला था- जैसे कलम लगा आम का पेड़ जिससे ‘बेहतर’ फल प्राप्त करने के लिए पुराने तने के ऊपर एक उन्नत प्रजाति को थोप दिया जाता हो।

हमने यह भी देखा कि कोई ‘ऊंची’ भाषा जब नया घर बदलती है तो उसे खुद को बिलकुल भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। यह बात संस्कृत से भी ज्यादा फारसी के मामले में सही है। ऐसी भाषाओं के बोलने वाले यदि ताकतवर हों, तो वे उसकी अजनबी ध्वनियों और लक्षणों को बचाने के लिए अंतिम दम तक प्रयास करते हैं।

संस्कृत को उसके शिखर से गिराने में परिवेशगत उथल-पुथल का बड़ा हाथ रहा, जैसे बौद्ध और जैन धर्म का उभार, जिन्होंने उसे उस दौर की लौकिक भाषाओं से दूर कर के महज विद्वता या पौरोहित्य की भाषा तक समेट डाला। जहां तक फारसी और उतरवर्ती उर्दू की बात है, अंग्रेजों के आने से उन्हें बुरी चोट पहुंची जिससे महफिलों और मुशायरों की दुनिया सूनी पड़ गई। जैसे सदियों पहले किसी तार को छेड़ा गया हो, जिसकी अनुगूंज आज तक सुनाई देती है।

विलुप्तप्राय भाषाओं पर काम करने वाले एक भाषावैज्ञानिक को अकसर ऐसा महसूस होता है जैसे वह सदमाग्रस्त मरीजों से भरे किसी वार्ड का डॉक्टर हो। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या-क्या देखा है और कितना कुछ देखने का प्रशिक्षण लिया है। हर नया एक नई उदासी लेकर आता है किसी ऐसी चीज के बारे में, जिसकी आवश्यकता नहीं थी। भाषाओं को झरते हुए देखना, जबकि अकेले आप ही थे जो चेतावनियों को पढ़ सकते थे, दिल तोड़ने वाला अहसास है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी खत्म हो चुके मेले से गुजर रहे हों जिसका डेरा-डंडा, तंबू, खोमचा इत्यादि सब कुछ अपनी जगह पर कायम है लेकिन एक भी शख्स वहां मौजूद नहीं है।

आलमारियों में पड़ी धूल खाती किताबों में जिंदगी के सुराग नहीं मिलते, जिनके पीले और जर्जर पड़ चुके पन्ने कभी गतिशील रही किसी परंपरा के अवशेषों को बमुश्किल संभाले हुए हैं। इंटरनेट की उन साइटों में भी जीवन की प्राणवायु हमें नहीं तलाशनी चाहिए, जहां आधे-अधूरे समझे गए रेख्ता को जुटाकर ऐसे परोस दिया गया है जैसे उनकी रहस्यमयता का कोई जश्न मन रहा हो। राहत तो अपने बीच उर्दू जानने और लिखने वाले बचे-खुचे बुजुर्गों में भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि वे सुदूर सितारों से आती हुई रोशनी के किरचों जैसे हैं, हमारा वर्तमान नहीं। बेहद लंबा सफर कर के यहां तक पहुंचे ये प्रकाशकण हो सकता है किसी ऐसी भट्ठी से निकले हों जो जाने कब की ठंडी पड़ चुकी। देखने की सही जगह हैं बच्चे, जो हमारी दुनिया में निरंतरता के वाहक होते हैं। वहां हमें क्या दिखता है?

मैं दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में जब 1985 में पढ़ाती थी, तो बच्चे अकसर मेरे दफ्तर में अपनी नोटबुक छोड़ जाते थे जिनमें उनकी लिखी उर्दू की शायरी और कुछ और होता था। मुझे ऐसा ही एक आधा पन्ना खासकर याद आता है एक बच्चे द्वारा, जिसकी मां उर्दू की शिक्षक थी। वह एक छोटा सा टुकड़ा था सड़क पर मरे पड़े एक कुत्ते को देखने के बाद उपजे भावों का, जिसने उस बच्चे के भीतर जीवन और सपनों की क्षणभंगुरता पर विचार-श्रृंखला पैदा कर दी थी। उसने अंत में लिखा था कि वह तस्वीर उसके मन से निकल नहीं पा रही है। उस कविता के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि भाषा तो उसकी उर्दू थी, लेकिन लिखी गई रोमन लिपि में थी। उसकी मां उर्दू की शिक्षक थी, फिर भी बच्चे ने उर्दू लिखना नहीं सीखा था!

मुझे याद है कि वही बच्चा जामा मस्जिद जाता था और वहां उर्दू की कैलिग्राफी करने वाले एक बुजुर्ग की तस्वीरें ढलते हुए सूरज के धुंधलके में खींचता था। उसने बताया था कि उस बुजुर्ग के नाती-पोते वहीं खड़े होते थे लेकिन वे बुजुर्ग की लिखाई पर नहीं, उसके कैमरे पर चमत्कृत थे।

दोजबानी या Diglossia की कहानी ऐसे ही बनती है, कि अंग्रेजी एक भाषाई छलिया की तरह आती है, पहले इलाका कब्जाती है, फिर उन बच्चों को उठाकर ले जाती है जो कभी पुरानी दुनिया से वास्ता रखते थे। सिर्फ इसलिए क्योंकि ये बच्चे उर्दू पढ़ना या लिखना नहीं जानते थे, जबकि उर्दू और अंग्रेजी दोनों बोल लेते थे। आज भारत में जो बच्चे केवल उर्दू जानने का दावा करते हैं, वे प्राय: उन परिवारों के हैं जो कभी अवधी या ब्रज बोलते थे। इसके उलट, जो कुलीन उर्दू के संरक्षक रहे वे उर्दू और अंग्रेजी की दोजबानी को अपना चुके हैं। वे भाषाई सफर में हैं, जिसमें पुरानी भाषा पर उनकी पकड़ अब हलकी हो चुकी है। चूंकि उर्दू में विपुल लिखित साहित्य मौजूद है तो बदलाव की आंधियों में खुद को बचाने के लिए वह लेखन दीवार का काम करता है। विडम्बना यह है कि जो भाषा अपने लिखित साहित्य के चलते ही आज भी जिंदा है और सांस ले रही है, समय के साथ पहली दरार उसके लिखित स्वरूप यानी सुरक्षात्मक कवच में ही पड़ी है।

हिंदी की कहानी कोई ज्यादा अलग नहीं है। यह केवल स्कूली शिक्षा की देन है कि जो बच्चे हिंदी और अंग्रेजी दोनों जानते हैं वे देवनागरी में लिखना और पढ़ना भी सीख लेते हैं। इसके उलट, दिल्ली के निजी स्कूलों में बीते कुछ वर्षों के दौरान हमने देखा है कि वहां आने वाले छोटे बच्चों की पहली भाषा अंग्रेजी होती है, हिंदी तो वे बस स्कूल में पढ़ते हैं। बेशक वे हिंदी लिखना सीख जाएं, लेकिन उनमें से शायद कुछ ही बच्चे उसका इस्तेमाल हिंदी कविता या उपन्यास पढ़ने में अपने जीवन में कभी कर पाएं। यानी, उर्दू की तरह हिंदी भी अपनी गति खो रही है, भले ही उसके बोले जाने से उसकी उपस्थिति की पुष्टि होती हो- बस शर्त यह है कि किसी बच्चे की तरह उसको भी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उच्च वित्त के वयस्क जगत से दूर रखा जाना होगा।

ऐसा नहीं है कि इन भाषाओं से कोई नफरत करता है, या फिर लोगों को अंग्रेजी की ओर मुड़ने में आसानी होती है। समय के साथ हालांकि गरीबों को भी पता चल चुका है कि आधुनिक भारत को चलाने वाले तमाम जादुई मंत्र अंग्रेजी में ही हैं, इसलिए बेहतर है कि लंबी दूरी में उनके बच्चे अंग्रेजी की जमीन पर अपने पैर टिका लें, बजाय कि वे ऐसी भाषाएं पढ़ें जो उन्हें समझ आती हैं। इन तमाम वर्षों में यही लोग हमें भ्रम में रखे रहे कि ‘हमारी’ भाषा जिंदा और स्वस्थ है, लेकिन अब ये माता-पिता भी आगे बढने का मन बना चुके हैं।

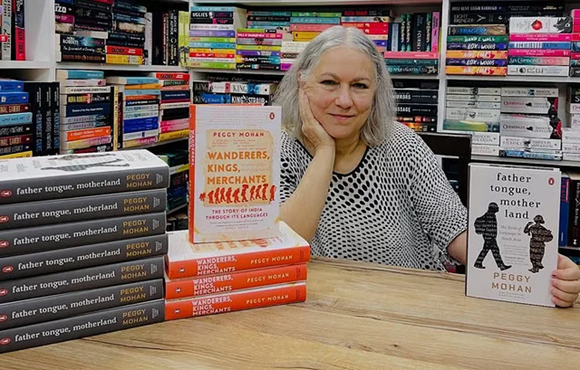

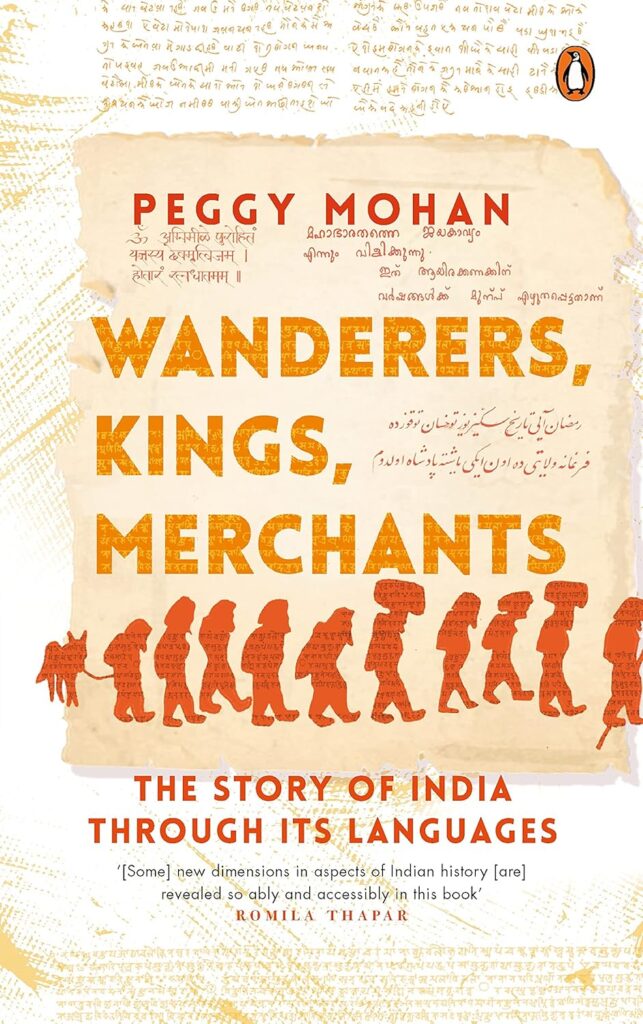

(भाषाविज्ञानी डॉ. पेगी मोहन की महत्वपूर्ण पुस्तक Wanderers, Kings, Merchants: The Story of India through Its Languages के अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा किए अनुवाद से कुछ अंश, जो पेंगुइन प्रकाशन से हिन्दी में जल्द आने वाली है)