स्क्रिप्टराइटर जोड़ी सलीम-जावेद की एपिक फिल्म ‘शोले’ जब 15 अगस्त 1975 को रिलीज़ हुई, तब देश में इमरजेंसी का दौर चल रहा था। उस दौर में ‘शोले’, ‘दीवार’, ‘जय संतोषी माँ’ जैसी फिल्मों के सुपरहिट होने का श्रेय फिल्मों की अपनी दमदार स्टोरीलाइन, डायलॉग और मास अपील को तो जाता ही है, साथ ही इमरजेंसी के कारण पैदा हुए राजनीतिक उथल-पुथल और आजादी के बाद सत्ता से जनता के हुए मोहभंग को भी जाता है, जिसकी प्रतिक्रिया में छात्रों के आंदोलन और नक्सलबाड़ी जैसे राजनीतिक उभार शामिल रहे।

मसीहाई कृपा के इंतजार में पस्त पड़ी जनता को एक हीरो की तलाश हमेशा रही है, और उस वक्त भी थी- एक ऐसा हीरो, जो जुर्म और दहशत के खिलाफ आम जनता को इंसाफ दिलाता या उसकी मनोकामना पूरी करता दिखे। इसीलिए, हर तरफ से लुट-पिट चुकी जनता के लिए ‘मेरे पास माँ है’ (दीवार, 1975) जैसे संवाद किसी पूंजी से कम नहीं रहे, जिसमें वह खुद को कम से कम अभिव्यक्त होता देखती रही है।

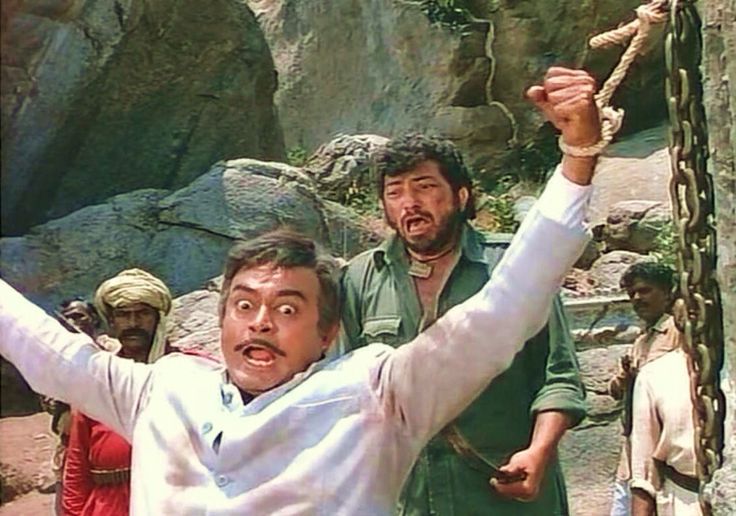

सुपरहिट के उस दौर ने दो खास किरदार दिए– एक पॉपुलर किरदार था गब्बर सिंह, जिसे परदे पर अमजद खान ने निभाया था; दूसरा लोकप्रिय किरदार संतोषी माता का था, जिसे पौराणिक और धार्मिक फिल्मों में देवी-देवताओं की भूमिकाओं के लिए मशहूर अनिता गुहा ने परदे पर साकार किया था। इसमें मजेदार बात ये रही कि गब्बर आज भी एक कालजयी पात्र की तरह लोगों के दिल में मौजूद है जबकि संतोषी माता न जाने कहां चली गईं; हालांकि इस फिल्म के लगने के बाद तो शादी की उम्र वाली लड़कियों में हर शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखना क्रेज़-सा बन गया था।

पहले ट्रेलर का जादू

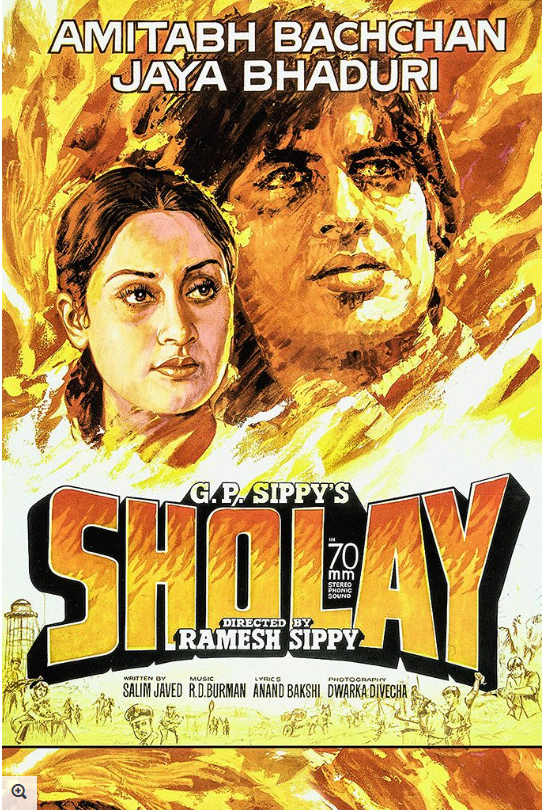

बहरहाल, जिस दौर में ‘शोले’ प्रदर्शित हुई, उसमें जनता के लिए फिल्मों के पोस्टर ही पहला ट्रेलर होते थे जो फिल्मों की कल्पनाओं और नायक-नायिकाओं को आम लोगों के दिलो-दिमाग तक पहुंचाते थे।

‘शोले’ के संदर्भं में इस पोस्टर संस्कृति का विश्लेषण करते हुए पॉपुलर सिनेमा की अध्येता रंजनी मजूमदार (द बॉम्बे फिल्म पोस्टर, मजूमदार, सेमिनार 525) एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करती हैं:

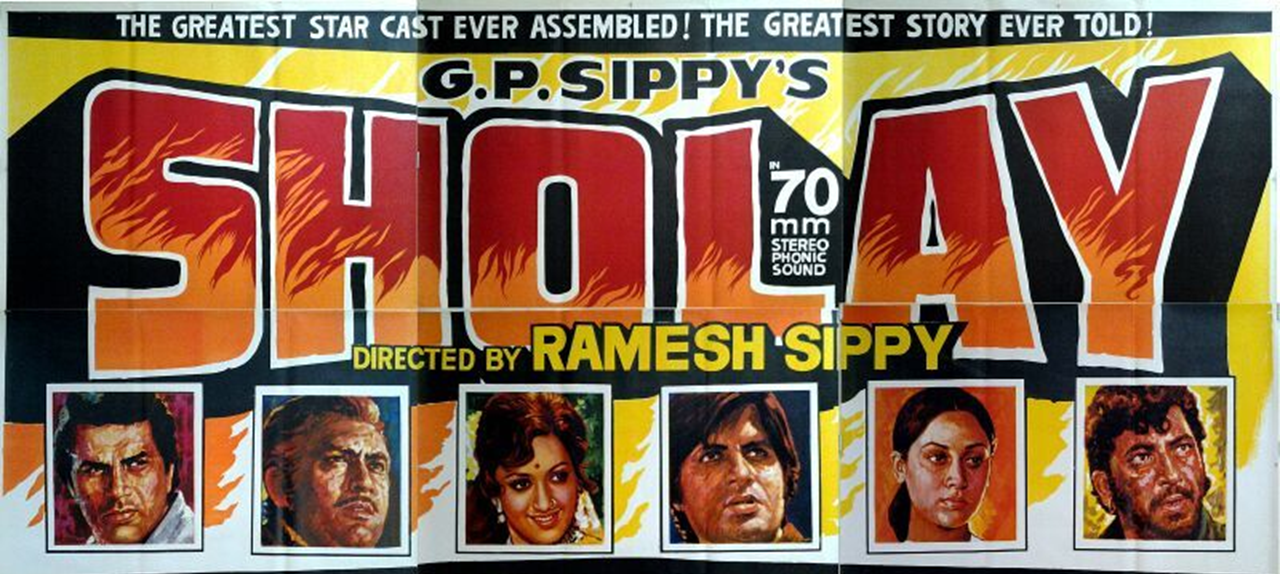

‘1975 में रिलीज़ हुई रमेश सिप्पी की फिल्म ‘शोले’ के प्रदर्शन के दौरान कई पोस्टर जारी किए गए थे। चूंकि ‘शोले’ को एक महत्वपूर्ण मल्टीस्टारर फिल्म के रूप में प्रचारित किया जा रहा था, इसलिए पहले पोस्टर में पूरी कास्ट की पासपोर्ट फोटो नीचे एक पंक्ति में लगी हुई थी, जिसमें सुलगती नारंगी लपटों के बेतरतीब ब्रशस्ट्रोक थे और फ्रेम के बाकी हिस्से पर फिल्म का टाइटल छाया हुआ था।’

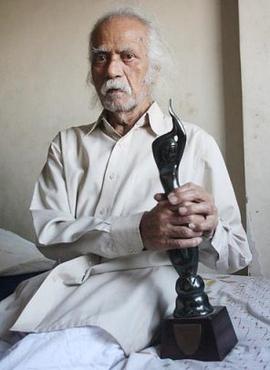

शोले के कई वैरिएंट पोस्टरों (सिनेमा हॉलों के लिए बड़े-बड़े बैनर और बुकलेट डिज़ाइन) में गब्बर, जय-वीरू और बसंती के विशिष्ट पोज़ आज भी यादगार हैं। इन पोस्टरों के रचयिता थे दिवाकर करकरे, जो 1960 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित पोस्टर कलाकारों में थे। उनकी कला में हैंड-पेंटेड, बोल्ड ब्रशस्ट्रोक्स, चेहरे के क्लोज़-अप्स और नाटकीय रंग-संयोजन की पहचान थी। उनका काम अक्सर “स्टूडियो दिवाकर” नाम से जाता था, जो उस समय मुंबई के पोस्टर आर्ट जगत का अहम केंद्र था।

दिवाकर करकरे ने हजार से ज्यादा हिंदी फिल्म पोस्टर बनाए हैं। उनकी खास तकनीक थी “knife-painting over photographic images” और साठ व सत्तर के दशक के दौरान हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े नाम स्टूडियो दिवाकर के ग्राहक हुआ करते थे। दिवाकर ने चाकू से रंगने की अपनी खास तकनीक का पहला मुजाहिरा यश चोपड़ा की ‘वक्त’ (1965) में किया था। राजेश देवराज और पॉल डंकन अपनी पुस्तक द आर्ट ऑफ बॉलीवुड में लिखते हैं कि अस्सी के दशक में फोटोग्राफिक कट ऐंड पेस्ट की तकनीक आने के बाद दिवाकर खुद ही काम से दूर हो गए, हालांकि बरसों तक वे सबसे ज्यादा मेहनताना पाने वाले पोस्टर कलाकार बने रहे।

पचास साल पहले

आज ‘शोले’ को पचास साल हो रहे हैं। ‘शोले’ की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 27 जून, 2025 को इटली के बोलोग्ना में प्रतिष्ठित इल सिनेमा रिट्रोवाटो महोत्सव में उसका भव्य प्रदर्शन हुआ, जिसमें फिल्म के पूरी तरह से रेस्टोर्ड, अनकट वर्जन का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। उसमें ओरिजिनल अंत और पहले हटाए गए दृश्य शामिल थे।

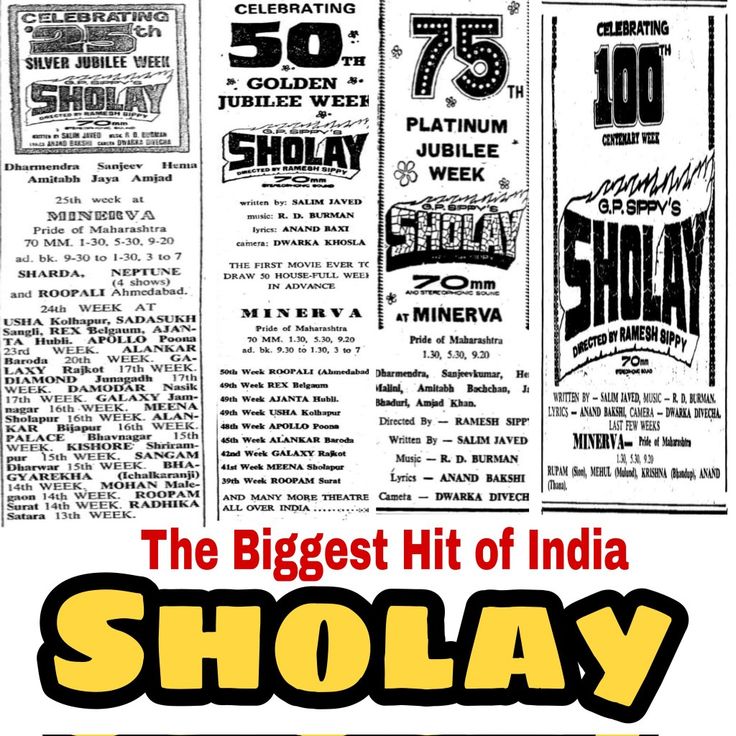

‘शोले’ सत्तर के दशक की सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्मों में से एक रही। समय बीतने के साथ यह फिल्म भारतीय जनमानस में एक सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में स्थापित हो गई। ‘शोले’ के ब्लॉकबस्टर बनने में मुंहजबानी प्रचार ने अहम भूमिका निभाई। मुझे याद है, ‘शोले’ का नाम पहली बार मैंने गांव में अपने पिता के मुंह से सुना था, जो फिल्मों, खास तौर पर कोर्ट सीन वाली फिल्मों के शौकीन रहे। उन दिनों क्या गांव और क्या शहरी-कस्बाई इलाके, जहां देखो शादी-ब्याहों में ‘शोले’ के डायलॉग्स और गानों के ऑडियो कैसेट बजते रहते थे।

कहते हैं कि ‘शोले’ के पांच लाख ऑडियो कैसेट और रिकॉर्ड्स बिके। ‘शोले’ प्लैटिनम डिस्क हासिल करने वाली पहली फिल्म थी, जो उन दिनों तीन लाख से अधिक रिकॉर्ड्स की बिक्री पर दिया जाता था। ‘शोले’ ने म्यूजिक मार्केट में 10 करोड रुपये की कमाई की, जिसमें 50 प्रतिशत कमाई डायलॉग्स से हुई थी। ‘शोले’ ने फर्स्ट रन में ही 35 करोड़ रुपये कमाये थे और बाक्स ऑफिस पर यह रिकॉर्ड 19 वर्षों तक बना रहा।

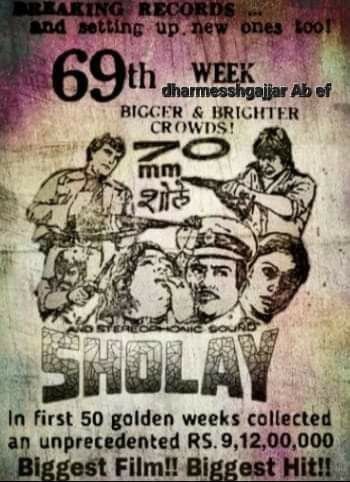

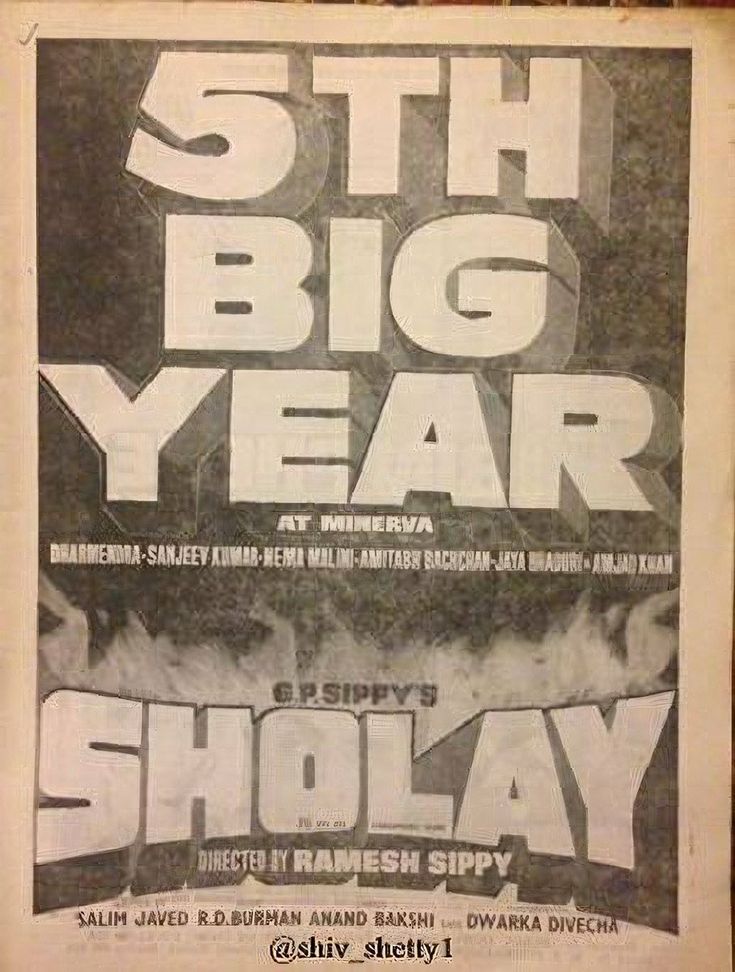

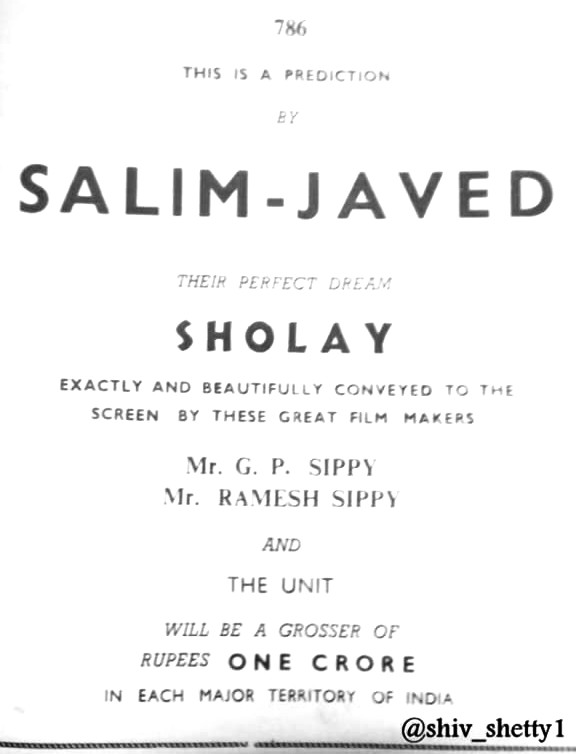

फिल्म वालों की मार्केट बुलेटिन ‘द ट्रेड गाइड’ में ‘शोले’ का जो फुल पेज विज्ञापन छपा वैसा विज्ञापन न पहले कभी आया था और न बाद में ही आया। इस विज्ञापन को सलीम-जावेद ने स्पॉन्सर किया था और भविष्यवाणी (ऊपर देखें तस्वीर) कर दी थी कि ‘शोले’ भारत की हर बड़ी टेरिटरी में एक करोड़ रुपये का बिजनेस करेगी। इस दावे का मजाक उड़ाया गया। दरअसल, उस समय के लिहाज से फिल्म का बजट बहुत ज्यादा था- लगभग दो करोड़। उस समय एक औसत फिल्म की टेरिटरी कीमत 10 लाख रुपये के करीब हुआ करती थी, फिर भी ‘शोले’ की कीमत दोगुना रखी गई। इसने कई डिस्ट्रिब्यूटरों को सावधान कर दिया। इसी वजह से रिलीज़ के शुरुआती दिनों में कई डिस्ट्रिब्यूटर इसे खरीदने से बचते रहे क्योंकि उन्हें फिल्म की कामयाबी को लेकर भरोसा कम था।

इस बारे में मजूमदार लिखती हैं,

‘शोले’ के लिए पहला हफ्ता मुश्किलों भरा रहा, जिससे निर्माताओं और वितरकों में थोड़ी हलचल मच गई। इसके बाद, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के साथ अमजद खान (गब्बर सिंह के रूप में) वाले पोस्टरों का एक और सेट छापा गया। कुछ हफ्तों बाद, ‘शोले’ को बॉक्स ऑफिस पर सफल घोषित किया गया और गब्बर सिंह को उसका सबसे लोकप्रिय किरदार। अमजद खान को पोस्टर के प्रमुख सिम्बल के तौर पर पेश करते हुए पोस्टरों का एक नया सेट बनाया गया, जिससे फिल्म उद्योग की यह धारणा साफ जाहिर हुई कि गब्बर का किरदार दर्शकों के बीच सफल रहा है।’

डिस्ट्रिब्यूटरों का अंदाजा था कि हर बड़ी टेरिटरी में ‘शोले’ बमुश्किल 40 लाख रुपये का कारोबार कर पाएगी, लेकिन जैसे ही फिल्म हिट हुई, उम्मीद और कीमत दोनों ने आसमान छू लिया। वास्तव में, ‘शोले’ ने तीन करोड़ का कारोबार किया। बीस साल बाद 1995 में जब री-रन के राइट्स बेचे गए, तो फिल्म की कीमत प्रति टेरिटरी 45–50 लाख रुपये तक पहुंच चुकी थी उस समय के औसत का चार-पांच गुना थी!

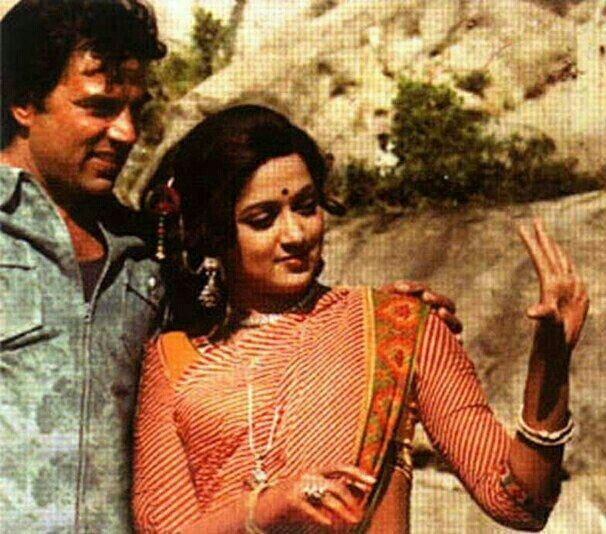

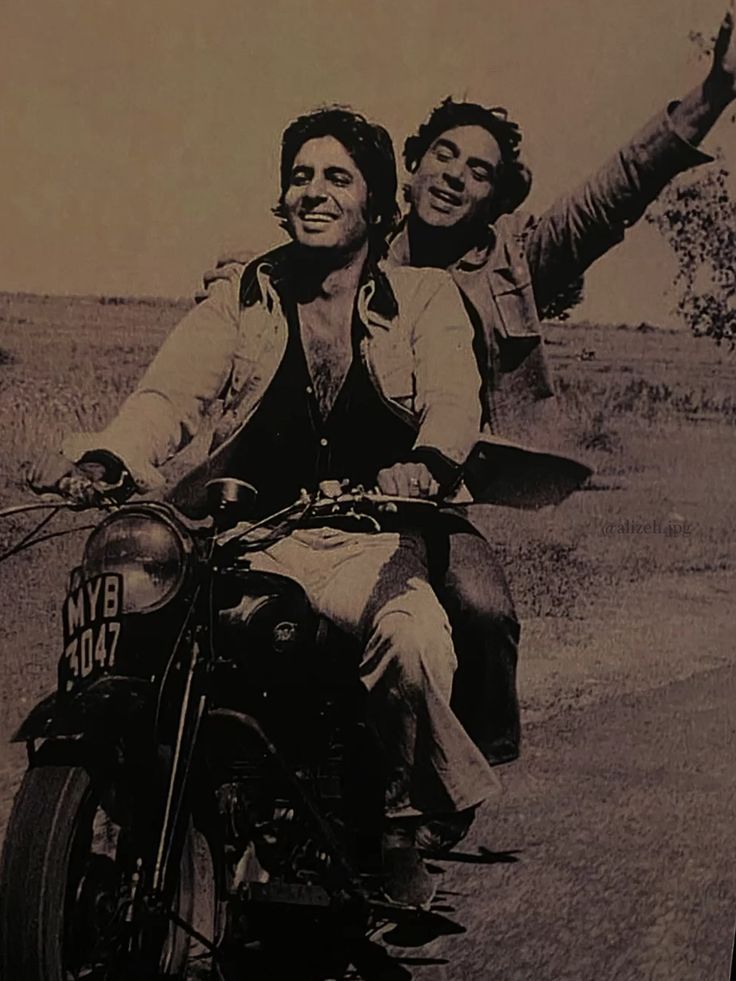

‘शोले’ के संवादों की अपनी एक खास दुनिया है। बताने की जरूरत नहीं है कि गली-मुहल्लों में आज भी ‘शोले’ के ‘कितने आदमी थे’ या ‘इतना सन्नाटा क्यों है भई?’ जैसे संवाद सुनाई पड़ते रहते हैं। ‘शोले’ के 40 साल पूरे होने पर बीबीसी ने अपने फेसबुक पेज के जरिये अपने पाठकों से ‘शोले’ का पसंदीदा संवाद जानना चाहा, तो पाठकों का सबसे पसंदीदा संवाद ‘तुम्हारा नाम क्या है बसंती?’ रहा, जिसे फिल्म में जय के रोल में अमिताभ बच्चन ने बसंती का रोल करने वाली हेमा माालिनी से कहा था।

इसके किरदारों पर कॉमिक्स बने, डायलॉग्स टी-शर्ट्स पर छपे, और इसकी री-रिलीज़ आज भी मुनाफा देती है। इस फिल्म ने भारत में मल्टीस्टारर फिल्मों की नींव रखने में अहम भूमिका निभाई। शेखर कपूर ने तो यहां तक कह दिया कि हिंदी सिनेमा के इतिहास को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है– ‘शोले’ के पहले और ‘शोले’ के बाद।

पॉप कल्चर की थाती

तकनीकी दृष्टि से ‘शोले’ एक ‘माइलस्टोन’ फिल्म थी। यह भारत की पहली 70 एमएम स्टीरियोसाउंड फिल्म थी। फिल्म के डीओपी द्वारका दीवेचा की सिनेमैटोग्राफ़ी ने एक अलग ही कमाल दिखाया था। पंचम दा यानी आर. डी. बर्मन का संगीत लाजवाब था।

फिल्म एडिटर एम. एस. शिंदे के कुशल संपादन ने ‘शोले’ का स्थान पॉप कल्चर में सुरक्षित कर दिया, जिन्होंने ‘शोले’ की तीन लाख फीट लंबी रील को 18 हजार फीट में कुशलतापूर्वक संपादित करने का उल्लेखनीय काम किया था। यह भी दिलचस्प रहा कि ‘शोले’ को नौ फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन एकमात्र विजेता संपादन के लिए एम. एस. शिंदे थे।

(30 नवंबर 1929 – 28 सितंबर 2012)

वैसे, 2005 में ‘शोले’ को “फिल्मफेयर बेस्ट फिल्म ऑफ फिफ्टी ईयर्स” का ख़िताब मिला था, हालांकि “सिनेमा पुरस्कारों से परे” अब एक लोकप्रिय किंवदंती में बदल चुकी ‘शोले’ महज फिल्म नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक वस्तु बन चुकी है जिसे हम टी-शर्ट्स पर डायलॉग्स, विज्ञापन अभियानों में किरदारों की पैरोडी, कॉमिक्स, म्यूजिकल्स आदि के रूप में देखते हैं। ‘शोले’ की सफलता, प्रभाव और लोकप्रियता को देखते हुए वर्षों से कई बार इसे फिर से बनाने या इससे प्रेरित फिल्में बनाने की कोशिशें हुई हैं। 2007 में आई ‘रामगोपाल वर्मा की आग’ को ‘शोले’ की सबसे खराब बॉलीवुड रिमेक कहा गया।

कहते हैं कि महान फिल्मकार सत्यजीत रे ने भी ‘शोले’ की ‘क्षमता’ और ‘निर्माण में निपुणता’ की तारीफ की थी। कलात्मक सीमाओं के बावजूद, उन्होंने फिल्म के सांस्कृतिक प्रभाव को पहचाना था और एक आलोचक के सामने यह कहते हुए इसका बचाव भी किया था कि उन्हें गर्व है कि भारत ‘शोले’ जैसी फ़िल्में बना सकता है, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया इस फिल्म की मौलिकता पर सवाल उठने लगे।

मसलन, क्या ‘शोले’ एक मौलिक रचना थी या फिर यह वेस्टर्न सिनेमा- विशेषकर हॉलीवुड की स्पागीटी वेस्टर्न फिल्मों का एक सफल भारतीय रूपांतरण थी? क्या ‘शोले’ की महानता उसकी अपनी थी या वह उधार लिए गए शैलीगत और कथानक तत्वों की चमक थी, जिसे भारतीय भावभूमि पर बड़ी कुशलता से सजाया गया? इस मुद्दे पर आज भी कभी-कभार चर्चा होती रहती है।

मौलिकता की बहस

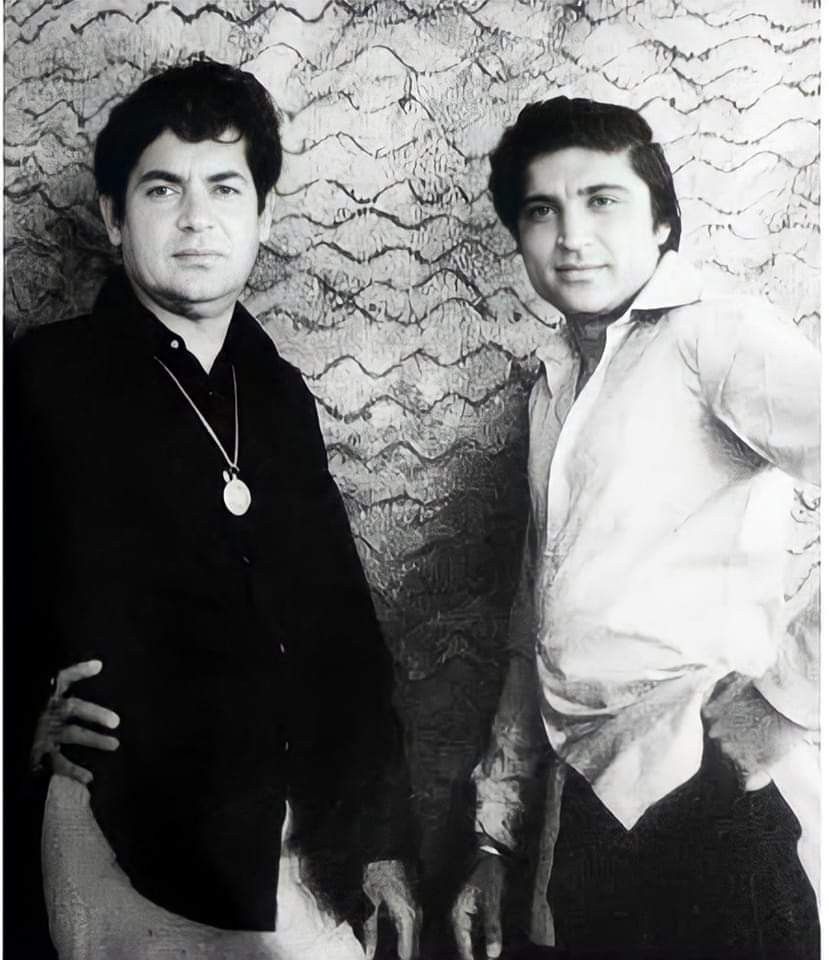

सलीम-जावेद की चर्चा सफल स्क्रिप्ट के नाम पर खूब होती है, और इसके लिए भी होती है कि हिन्दी सिनेमा में उन्होंने लेखक की अहमियत स्थापित करने में खासी भूमिका निभाई है। जानकार कहते हैं कि इनकी फिल्मों में संवाद जावेद अख़्तर लिखते रहे हैं, जो सलीम-जावेद की फिल्मों की जान है।

पिछले साल जाने-माने फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने इंडियन एक्सप्रेस से एक इंटरव्यू में कहा था- ‘मुझे याद है जावेद अख्तर ने एक बार मुझसे कहा था, ‘’किसी चीज को मौलिक तभी कहा जा सकता है जब आप उसका स्रोत न खोज पाएं।‘’ मैं उनसे शोले के बारे में बात कर रहा था, और मैंने कहा, ‘’आपने हर दृश्य की नकल की है, आपने चार्ली चैपलिन की कोई भी फिल्म नहीं छोड़ी है, इसके अलावा क्लाइंट ईस्टवुड हर फ्रेम में महसूस होते हैं।‘’ लेकिन उन्होंने कहा, ‘’सवाल यह नहीं है कि आपने संदर्भ कहां से उठाया है, बल्कि यह है कि आप उसे कितनी दूर तक ले गए हैं। मौलिकता को परिभाषित करना मुश्किल है। विलियम शेक्सपियर भी, जिन्हें एक महान नाटककार माना जाता है, जाहिर तौर पर पुराने नाटकों से कुछ न कुछ नकल कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इसे प्रस्तुत किया, उसमें मौलिकता थी।”’

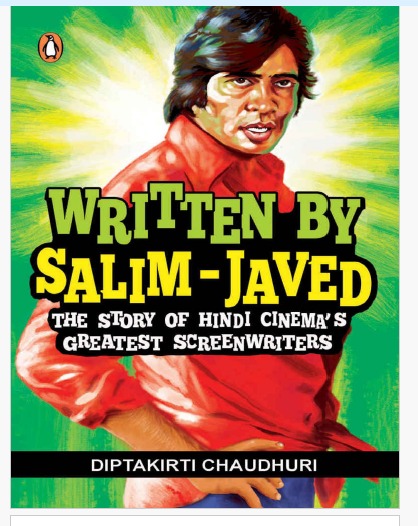

सिनेप्रेमियों के बीच काफी प्रशंसित किताब ‘रिटेन बाइ सलीम-जावेद: द स्टोरी ऑफ हिन्दी सिनेमाज़ ग्रेटेस्ट स्क्रीनराइटर्स’ के लेखक दीप्तकीर्ति चौधरी लिखते हैं कि “सलीम-जावेद ने खुद सर्जियो लियोन के प्रभाव को स्वीकार किया और माना कि ठाकुर के परिवार का नरसंहार ‘वन्स अपॉन ए टाइम इन द वेस्ट’ के एक ऐसे ही दृश्य से प्रेरित था। पानी की टंकी वाले वीरू के प्रसिद्ध दृश्य की प्रेरणा एंथनी क्विन अभिनीत ‘द सीक्रेट ऑफ़ सांटा विटोरिया’ नामक फिल्म से मिली थी।”

उन्हीं के शब्दों में:

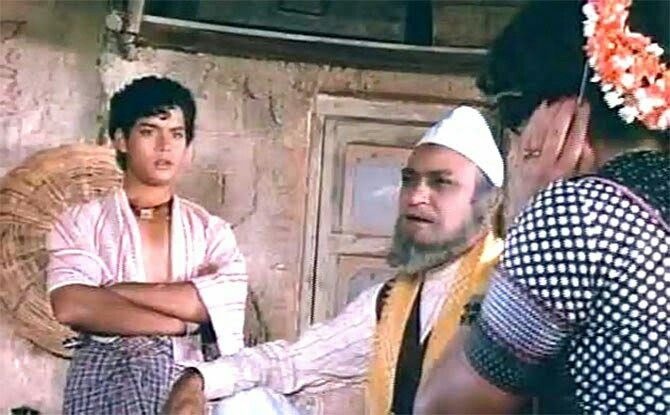

शोले की कहानी बिल्कुल भी मौलिक नहीं थी। कुरोसावा की ‘सेवन समुराई’ और जॉन स्टर्गेस की ‘द मैग्निफिसेंट सेवेन’ जैसी प्रसिद्ध विदेशी फिल्मों के अलावा, कई देसी कथानक भी इसी तर्ज पर रचे गए थे। राज खोसला ने 1971 में ‘मेरा गांव मेरा देश’ निर्देशित किया, जिसमें विनोद खन्ना ने डाकू जब्बार सिंह के निगेटिव किरदार से स्टारडम हासिल किया। ‘शोले’ के निर्माण के दौरान, 1974 में फिल्म ‘खोटे सिक्के’ रिलीज़ हुई, जिसमें एक बदला लेने वाला (फ़िरोज़ खान) डाकू झंगा (अजीत) को पकड़ने में मदद के लिए पांच छोटे अपराधियों को काम पर रखता है। कल्ट बी-ग्रेड फिल्मों के निर्माता-निर्देशक-अभिनेता जोगिंदर भी इस विवाद में आधिकारिक रूप से शामिल हो गए जब उन्होंने रमेश सिप्पी और सलीम-जावेद पर उनकी 1972 की फिल्म ‘बिंदिया और बंदूक’ से ‘शोले’ का आइडिया चुराने का मुकदमा दायर किया।

तो, आखिरकार मौलिकता चीज क्या है? इस संदर्भ में एक अलग प्रसंग पर नजर डालते हैं। एना एलिनोर रूज़वेल्ट अमेरिका की “फर्स्ट लेडी” ही नहीं, बल्कि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता, राजनयिक, और लेखिका भी थीं जिनका 20वीं सदी की राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके नाम से जुड़ा एक लोकप्रिय कथन है: “Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people”, यानी “बड़े सोच वाले लोग विचारों की बात करते हैं, सामान्य सोच वाले घटनाओं की, और छोटे सोच वाले सिर्फ लोगों की बातें करते हैं।”

इस कथन का श्रेय अक्सर एलिनोर रूज़वेल्ट को ही दिया जाता है, जो उनके नाम से 1950 के दशक में लोकप्रिय हुआ, परंतु उससे पहले भी इसके अलग-अलग रूप मौजूद थे। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि यह कथन 1911 में ही एक अमेरिकी अख़बार ‘द ईवनिंग’ के एक संस्करण छप चुका था। उससे पहले भी, चार्ल्स स्टुअर्ट (1901) नामक लेखक ने इस विचार को अलग अंदाज में लिखा था। अपनी 1901 की आत्मकथा हाउड इम्मेमोर: रेमिनिसेंसेज़ ऑफ़ लीगल एंड सोशल लाइफ इन एडिनबर्ग एंड लंदन 1850–1900 में स्टीवर्ट ने हेनरी थॉमस बकल के साथ बातचीत के दौरान लंदन में एक बच्चे के रूप में सुनी गई एक टिप्पणी का वर्णन किया है:

“Men and women range themselves into three classes or orders of intelligence; you can tell the lowest class by their habit of always talking about persons; the next by the fact that their habit is always to converse about things; the highest by their preference for the discussion of ideas.”

यानी, “बौद्धिकता के पैमाने पर पुरुष और महिलाएं तीन वर्गों या क्रमों में बंटे हुए हैं; आप निम्नतम वर्ग को उनकी हमेशा व्यक्तियों के बारे में बात करने की आदत से पहचान सकते हैं; अगले वर्ग को इस तथ्य से कि उनकी आदत हमेशा चीजों के बारे में बातचीत करने की होती है; उच्चतम वर्ग को विचारों की चर्चा के प्रति उनकी प्राथमिकता के आधार पर।”

उपरोक्त तथ्यों पर गौर करें, तो एक अर्थ में बकल को इस कथन का प्रवर्तक माना जा सकता है क्योंकि सबसे पुराना ज्ञात संस्करण स्टीवर्ट की 1901 की आत्मकथा में मिलता है जिसमें बकल का हवाला दिया गया है। उक्त कथन के सबसे आम आधुनिक संस्करण में ‘चीजों’ की जगह ‘घटनाओं’ कर दिया गया। यानी, यह कथन एक लोकप्रिय कहावत की तरह समय के साथ विकसित हुआ और एलिनोर रूज़वेल्ट के नाम से लोकप्रिय हो गया।

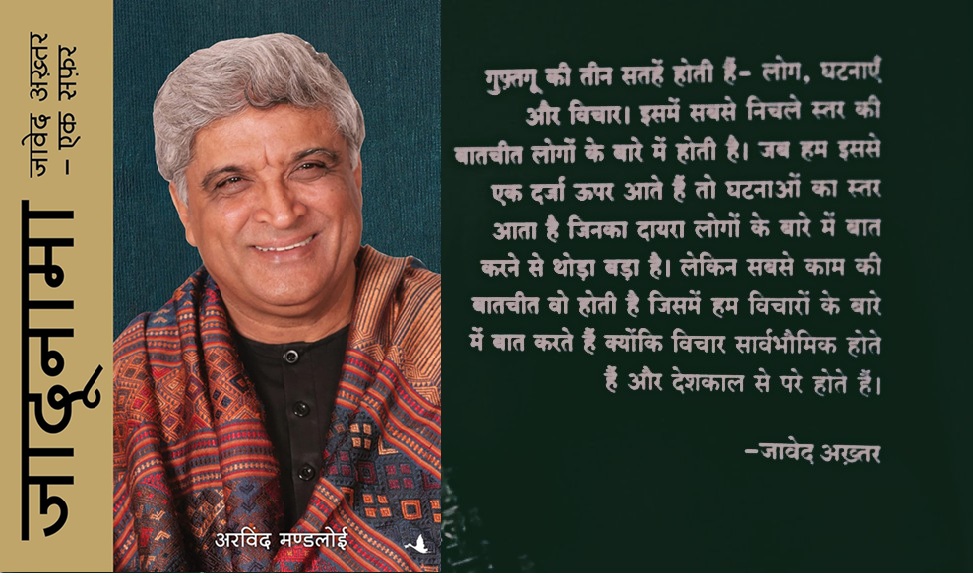

दिलचस्प बात ये है कि यही कथन अब ‘शोले’ की लेखक जोड़ी सलीम-जावेद में से एक, जावेद अख़्तर के नाम से भी दर्ज है, जो पत्रकार-लेखक अरविंद मण्डलोई की किताब ‘जादूनामा’ में छप चुका है (ऊपर तस्वीर देखें)। तो, मौलिकता के प्रश्न को यहां से भी देखा जा सकता है। साहित्य, फोटोग्राफी, फिल्म, फैशन, मिथकों और लोकप्रिय संस्कृति के अपने विश्लेषण के कारण दुनिया में मशहूर फ़्रांस के 20वीं सदी के प्रमुख भाषाविद् रोलां बार्थ अपनी पुस्तक ‘द डेथ ऑफ द ऑथर’ में प्रकारांतर से ठीक ही फरमाते हैं कि मौलिकता लेखक में नहीं, पाठक की व्याख्या में है।

जिसका सूरज कभी नहीं डूबा

बहसें अपनी जगह, लेकिन क्या कोई भी महान रचना पूरी तरह मौलिक होती है? क्या मौलिकता का अर्थ शून्य से निर्माण है या विभिन्न स्रोतों को आत्मसात कर नया रूप देना?

‘शोले’ ने भले ही शैली पश्चिम से ली हो, लेकिन कथा में भारत की मिट्टी मिलाई। फिल्म के पात्र गहराई से भारतीय हैं, चाहे वो कानून के दायरे में रहने वाले और अंत में निजी प्रतिशोध को तरजीह देने वाले ठाकुर बलदेव सिंह हों या बिंदास बसंती हो या पीड़ित लेकिन संयमित महिला राधा हो। गब्बर सिंह का ठेठ देसी लहजा भारतीय जनमानस से निकला है। ‘शोले’ में हर सीन में स्थानीय रंगत दिखती है, और यहीं से ‘शोले’ की मौलिकता शुरू होती है।

जब हम 21वीं सदी की नई पीढ़ी की पसंद, सामाजिक दृष्टिकोण, और मीडिया उपभोग की शैली को देखते हैं, तो सवाल उठता है- क्या ‘शोले’ अब भी उतनी ही प्रासंगिक है? इसका जवाब मिला-जुला मिलता है। ‘शोले’ प्रासंगिक है क्योंकि रामगढ़ जैसे गांव आज भी भारत के दूर-दराज के इलाकों में मौजूद हैं जहां राज्य की कानून-व्यवस्था कमजोर है और लोग अब भी न्याय के लिए स्थानीय ताकतों पर निर्भर हैं।

जहां नई पीढ़ी के दर्शकों को क्विक कट्स और तेजी से बदलते हुए दृश्य प्रिय हैं, वहीं ‘शोले’ की तीन घंटे की लंबाई और धीमी गति की शुरुआत पता नहीं कैसी लगेगी। इसके बावजूद, “कितने आदमी थे”, “जो डर गया समझो मर गया”, “ये हाथ हमको दे दे ठाकुर”, “होली कब है”, “अरे, ओ सांभा!”, जैसे ‘शोले’ के संवाद आज भी नई पीढ़ी के बीच और उनके इंटरनेट पर मीम कल्चर का हिस्सा हैं। फिल्म के गीत “ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे” को आज भी फ्रेंडशिप डे पर याद किया जाता है। ‘शोले’ के गाने रीमिक्स होकर आज की पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। पटकथा लेखन सीखने वालों के लिए यह टेक्स्टबुक फिल्म है। कैमरा वर्क, बैकग्राउंड स्कोर, और क्लाइमेक्स बिल्डअप के लिए ‘शोले’ आज भी फिल्म स्टडीज़ में पढ़ाई जाती है। अपने चरित्रों एवं संवादों के कारण यह फिल्म भारतीय पॉपुलर कल्चर को समझने में मददगार है।

फिल्म लेखिका अनुपमा चोपड़ा ने अपनी किताब ‘शोले’: द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक’ में जिक्र किया है कि फिल्म वितरक श्याम श्रॉफ ने उनसे कहा था: ‘जैसा कि कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता, वैसे ही ‘शोले’ का सूरज कभी नहीं डूबता’।