पहचान का अर्थ जड़ों से जुड़ा है, लेकिन यह एक संक्रमण भी है, सार्वभौमिक तक एक संक्रमण। प्रकृति और इतिहास ने हमें दो दुनियाओं, दो संस्कृतियों के दोराहे पर ला खड़ा किया है। मैंने इन दोनों को आपस में मिलाने की कोशिश की है क्योंकि यही किया जाना था। मैं विनिमय की अहमियत को समझता हूं और कोई भी लेनदेन परस्पर सम्मान के आधार पर ही संभव है।

एमि सिज़ेयर

एक

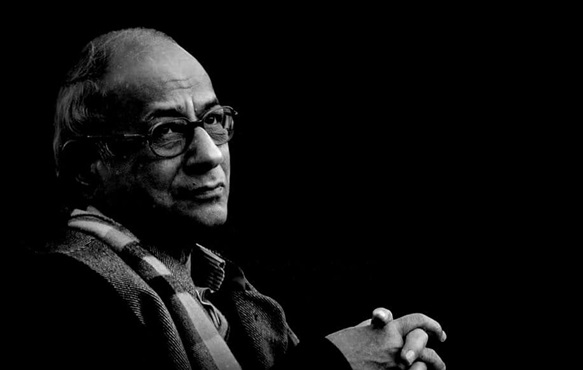

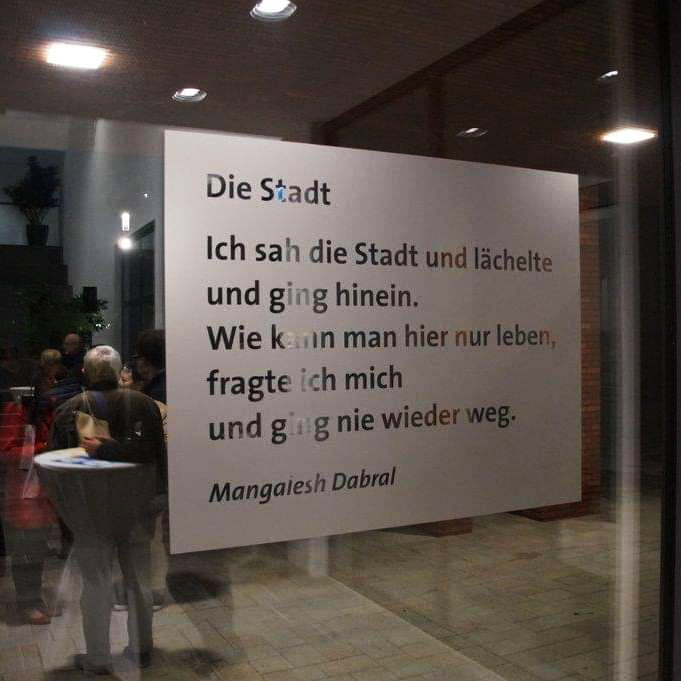

मंगलेश जी को गए आज तीन साल हो गए। हमारा समाज भूलने वाला समाज है। समाज हमेशा से ऐसा नहीं था। बीते बमुश्किल पचास-सौ साल में समाज भूलना सीख गया है। हजारों साल तक श्रुति-स्मृति की ज्ञान परम्परा पर टिका रहा यह समाज आज न सुनता है, न याद रखता है। मंगलेश डबराल जैसे बड़े कवि को भी भुला देता है। जब मैं ‘बड़ा कवि’ कहता हूं तो मंगलेश जी को एमि सिज़ेयर के उपर्युक्त कथन के आलोक में देखकर पहचानता हूं।

मंगलेश जी स्मृतियों के कवि हैं। उनकी स्मृति अपनी जड़ों तक जाती है। अतीत के गहन अंधेरों से उन्हें खींच कर वर्तमान तक ले आती है और फैला देती है। जैसे कोई जादूगर मुट्ठी में एक रहस्यमय वस्तु बांधे हवा में अचानक ‘छू’ के साथ मुट्ठी खोलता हो। और सहसा भुला दी गयी चीजें हमें याद आ जाती हों। दो दुनियाएं मिल जाती हों एक झटके में। जादूगर कवि गोया एक पुल बन जाता हो आज और कल के बीच।

अकसर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति हमारे बीच अनिवार्यत: होता है, दैनंदिन होता है और सहजतम उपलब्ध होता है उसे हम पकड़ नहीं पाते। मंगलेश जी के जाने के बाद कुछ ज़रूरी बातें लिखी गयी थीं, जैसा कि हिंदी में चलन है। फिर दुनिया आगे बढ़ गयी। उन पर बात की जानी थी बहुत, जो नहीं हुई। वे पकड़ में नहीं आए। इसलिए नहीं कि उन्हें पकड़ना मुश्किल था। इसलिए कि उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की गयी चूंकि वे यहीं-कहीं थे। उनका होना उनकी अनुपस्थिति से अलग नहीं था। आज उनकी अनुपस्थिति भी ऐसी है जैसे वे यहीं-कहीं हों। हाथ बढ़ाया और पकड़ लिया। यह एक आभास है। आभास हमेशा सच नहीं होता। इसीलिए हिंदी का कवि स्मृतियों के आवाहन के बावजूद उनसे कोई तत्व नहीं निकाल पाता। यह तत्व मंगलेश जी के पास था। हमेशा से था।

दरअसल, स्मृतियों और संस्कृति के बीच बहुत गहरा रिश्ता है। यही रिश्ता राजनीति के काम का होता है। कवि जब कविता लिखता है तो प्रत्यक्षत: यह एक सांस्कृतिक कर्म होता है लेकिन उसमें राजनीतिक कार्रवाई के तत्व छुपे हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि कवि उन तत्वों को पकड़ ही पाए। इसके लिए उसका अपनी रचना-प्रक्रिया के प्रति सचेत होना जरूरी है। वरना तत्व छूट जाता है। मुक्तिबोध ने दो खंड में लिखे अपने निबंध ‘कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी’ में बहुत कायदे से इस ‘तत्व’ को समझाया है।

काफी पहले 1972 में मंगलेश जी ने लिखा था, ”… चिड़िया को हम हमेशा उसकी मौत के बाद देखते हैं…” (चिड़िया)। वे चिड़िया के होने से सचेत थे और चिड़िया को मरने के बाद देखे जाने की निरर्थक क्रिया में छुपी सार्थकता के प्रति भी सचेत थे। इसलिए अपने राजनीतिक कर्म में चिड़िया को वे एक सार्थक सांस्कृतिक औज़ार की तरह बरत सकते थे। पचास साल तक यह चिड़िया उनकी कविताओं का अनिवार्य अंग रही, लेकिन इस चिड़िया को देखने की कोशिशें कभी हुई हों, मैं नहीं जानता। इस चिडिया को थोड़ा विस्तार से समझना जरूरी है।

दो

मंगलेश डबराल जन संस्कृति मंच के साथ आरंभ से ही जुड़े थे। संगठन में पदों पर भी रहे। ‘जन संस्कृति’ से हम जो कुछ भी अर्थ लगाते हैं, उसकी जड़ें वाम राजनीति से सम्बद्ध आरंभिक सांस्कृतिक संगठनों- जैसे इप्टा- तक जाती हैं। कालांतर में प्रलेस, जलेस, विरसम, दलेस, कबीर कला मंच और ऐसे सैकड़ों मंच बने जिनका काम ‘जन संस्कृति’ का प्रसार करना था।

यह विचार वैसे तो अलग-अलग रूपों में अपने यहां सदियों से मौजूद था, लेकिन आधुनिक राष्ट्र-राज्य की स्थापना के बाद अनिवार्य रूप से यह जवाहरलाल नेहरू की सांस्कृतिक दृष्टि सहित समाजवादी विचार की निर्मिति (जिसे रूसी और कालांतर में चीनी इम्पोर्ट भी कह सकते हैं) रहा। जिन्होंने ये संगठन बनाए, बेशक उनकी समझ में प्राथमिकता का कोई सवाल रहा ही होगा कि पहले संस्कृति आती है या आर्थिक-राजनीतिक उत्थान। यहां नामवर सिंह की कुछ पंक्तियां प्रस्थान-बिंदु के रूप में हमारे काम आ सकती हैं:

इतिहास की संश्लिष्ट प्रक्रिया में प्राथमिकता का प्रश्न इतने सामान्य रूप में प्रस्तुत नहीं होता और न आगे–पीछे के ढंग से वह हल ही किया जाता है। मिसाल के लिए उपनिवेशवादी दौर में जब राजनीतिक स्वाधीनता भारत का प्रथम लक्ष्य था, सारे सांस्कृतिक प्रयास इस बिना पर मुल्तवी नहीं रखे गए कि आजादी मिल जाने के बाद ही संस्कृति की ओर ध्यान दिया जाएगा। आजादी के इंतजार में यदि डेढ़–दो सौ वर्षों तक सारे सांस्कृतिक कार्य ठप्प रखे गए होते, स्वाधीन भारत कितनी मूल्यवान सांस्कृतिक विरासत से वंचित रह जाता। यही नहीं बल्कि आजादी के बाद क्षतिपूर्ति असंभव होती।

(‘आलोचना की संस्कृति और संस्कृति की आलोचना’, नामवर सिंह)

स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद राष्ट्र-निर्माण का लक्ष्य था जिस पर सर्वसहमति थी। संस्कृति इसका अनिवार्य अंग थी। लोगों को शिक्षित करना था, उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना था और गैर-बराबरी को भी दूर करना था। राष्ट्र-निर्माण के इस लंबे सफर के दो अहम पड़ाव रहे। एक पड़ाव प्रारंभिक था- देश का भौगोलिक विभाजन। दूसरा पड़ाव एक सुदीर्घ वैश्विक परिघटना के रूप में सामने आता है- शीतयुद्ध। इप्टा जैसे शुरुआती संगठनों और उनसे सम्बद्ध लेखकों व संस्कृतिकर्मियों के सृजन का समूचा मुहावरा मोटे तौर पर भले ही विभाजन की त्रासदी से परिभाषित होता रहा हो, लेकिन इनका राजनीतिक चरित्र रूसी समाजवाद के क्रियाकलापों और विचारों से ही तय होता रहा। इसकी वजह नेहरू की समाजवादी आस्थाओं में निहित थी। साठ के दशक के उत्तरार्द्ध में नक्सलबाड़ी ने सृजनकर्म में विभाजन के मुहावरे (यानी हिंदू-मुस्लिम बाइनरी) को तो पीछे धकेल दिया, लेकिन समाजवादी विचार के दायरे का सांस्कृतिक विस्तार ही किया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों का तब तक अलग-अलग लाइनों पर विभाजन भी हो चुका था, लिहाजा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ऐतिहासिक परिस्थितियों ने संस्कृति के राजनीतिक उपयोग की अवधारणा को और मजबूत किया।

इसी के समानांतर शीतयुद्ध का उत्पाद रही सीआइए अनुदानित ‘कांग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम’ (सीसीएफ) की भी गतिविधियां बढ़ीं। 1966-67 में सीसीएफ और सीआइए के सम्बंध का सार्वजनिक उद्घाटन होने से पहले तक भारत में सीसीएफ ने जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी के नेतृत्व में लेखन, पत्रकारिता और संस्कृति के क्षेत्र पर जो असर डाला, उसने वैचारिक विभाजनों को और तीखा किया। शायद नेहरू चौंसठ के बाद भी जीवित होते तो यह स्थिति वैसी न बन पाती चूंकि उन्होंने जीते जी सीसीएफ का दूसरा सम्मेलन दिल्ली में नहीं होने दिया था। वे इसके पीछे अमेरिकी हाथ को सन् 1951 से ही देख रहे थे। इस बारे में और विस्तार से जोएल विटनी ने अपनी पुस्तक ”फिंक्स: हाउ दि सीआइए ट्रिक्ड दि वर्ल्ड बेस्ट राइटर्स” में लिखा है। सीसीएफ की राजनीति उजागर होने और इसके समानांतर नक्सलबाड़ी से प्रेरित संस्कृतिकर्म के उभार ने प्रतिक्रिया में एक ऐसा परिदृश्य उत्पन्न किया जिसमें अलगाव, मनोविश्लेषण, छंदमुक्त और नारेबाजी वाला मिश्रित साहित्य मजबूत हुआ। हम पाते हैं कि सत्तर का दशक आते-आते भारत का सांस्कृतिक परिदृश्य मोटे तौर से दो विरोधी खेमों में बंट गया, जो आने वाले समय में लंबे समय तक ‘अज्ञेय बनाम मुक्तिबोध’ (या कहें सीआइए बनाम केजीबी) की पॉलेमिक्स से संचालित होता रहा।

इस ‘बाइनरी’ स्थिति के दो नुकसान हुए। पहला, ‘जन संस्कृति’ के नाम पर बीते चार दशकों में जो भी कार्रवाइयां हुईं उनमें से ‘जन’ गायब रहा। कह सकते हैं कि ‘जन’ यहां परिकल्पित था, ‘पॉपुलर’ नहीं। ‘जन’ की पकड़ संगठनों और लेखकों से धीरे-धीरे छूटती गयी क्योंकि ‘जन संस्कृति’ एक बदलावकारी संवादात्मक अभ्यास की जगह नारा बन गयी। इसके आवरण में केवल ‘पालिटिकली करेक्ट’ लाइन की परिपुष्टि की जाने लगी। विडम्बना यह है कि ऐसा करने वाले इस चूक से गाफिल रहे क्योंकि लेखन और संस्कृतिकर्म संगठनों की सीमाओं में महदूद होता गया। जन संस्कृति मंच की स्थापना ने इस प्रक्रिया को मुकम्मल करने का काम किया। दूसरा नुकसान कहीं ज्यादा व्यापक था और पहले का ही परिणाम था। अस्सी के शुरुआती दशक में टीवी आया और इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पहचान के इर्द-गिर्द राजनीति संगठित होने लगी, जिसकी परिणति हम राम मंदिर आंदोलन, बाबरी विध्वंस और मंडल आंदोलन के रूप में देखते हैं। इमरजेंसी के बाद बीते दसेक साल में संगठित हुए वाम संस्कृतिकर्म के लिए यह परिस्थिति अभूतपूर्व थी, लेकिन उसके पास विरासत के रूप में ‘गरम हवा’ जैसी कृतियों के आवाहन के अलावा और कोई चारा नहीं था क्योंकि ‘जन’ बदल चुका था।

नामवर जी ने इतिहास के ‘संश्लिष्ट प्रक्रिया’ होने की जो बात कही है, जन संस्कृति के वाहक यानी लेखक आदि उसी से चूक गए। वे विश्लेषण करते रहे। संश्लेषण करना भूल गए। विश्लेषण हमेशा विभेदक होता है। जिसे कूटनीति की भाषा में ‘एनालिटिक वायलेंस’ कहते हैं। एकरेखीय विश्लेषण ‘हिंसा’ को जन्म देता है (दीप के. दत्त रे, दि मेकिंग ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी, हर्स्ट पब्लिर्श, 2012)। दत्त रे इसीलिए ‘प्रोड्यूसर सेंटर्ड रिसर्च’ की बात करते हैं। संस्कृति और साहित्य में प्रोड्यूसर कौन है? जाहिर है, लेखक और संस्कृतिकर्मी असल उत्पादक हैं जो सृजन को जन्म देते हैं। उनके प्रोडक्शन का आधार क्या है? इस सवाल का जवाब प्रेमचंद के कथन को उलटा करें, तो शायद मिल जाय।

साहित्य को राजनीति के आगे चलने वाली मशाल होना था। साहित्य राजनीति के पीछे हो गयी। राजनीति के मशाल से साहित्यकार जब अपनी लालटेन जलाने लगा तो जनता उसकी निगाह से ओझल हो गयी। कविता नारा बन गयी। मंगलेश जी की लालटेन पहाड़ पर जल रही थी। वे वहां से रोशनी ले रहे थे। उसमें पुरखों की स्मृतियां थीं, सांस्कृतिक मूल्य थे और भूला-बिसरा जन भी था। वहां एक गुंजाइश थी। वे लगातार कह रहे थे- ”हमें दिखलाओ वे जगहें जिन्हें हम छोड़ आए हैं…” (पानी की रात, 1975)। सन 1976 में मंगलेश डबराल एक नदी को खोज रहे थे। ‘चुपचाप’ में वे ”लोगों के बीच अपना घर और अपने शब्द टटोल” रहे थे। सन 1973 में वे ‘नए मनुष्य’ को देख रहे थे (मुक्ति) लेकिन ”हमारे बच्चे अपनी कापियों पर मरे हुए लोगों के चेहरे बना रहे थे” (हम सोते हैं, 1979-1981)।

मंगलेश जी की कविता में संश्लेषण के तत्व बारहां आ रहे थे। वे ‘मां की तस्वीर’, ‘दादा की तस्वीर’, ‘पिता की तस्वीर’ के साथ अपनी तस्वीर भी देख रहे थे। वे देख रहे थे कि चिड़िया मरने वाली है लेकिन जन संस्कृति के लाइसेंसधारी ठेकेदारों का प्रोडक्शन यांत्रिक हो चला था। उसमें से जन और उसकी स्मृतियां गायब थीं। थोड़ा करुणा के साथ वे सत्तर के दशक के कवियों को ‘लांग नाइंटीज़‘ (नब्बे के दशक तक विस्तृत) तक खींच कर ले आए थे गोया एहसान कर रहे हों और उनके दादा के दिए काठ के संदूक (घर, 1975) को नोस्टल्जिया बताकर हिकारत से मखौल उड़ा रहे थे।

अगर 2002 का गुजरात नरसंहार न हुआ होता या मंगलेश जी ने उस पर कविता न लिखी होती, तो उन्हें साहित्य से वीआरएस दे दिया गया होता। थोड़ा और हिमाकत करूं तो कहूंगा कि 2014 में यदि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न बने होते या मंगलेश जी ने तानाशाह श्रृंखला की नयी कविताएं न लिखी होतीं, तो नये सिरे से उनके स्थापित होने की कोई और वजह नहीं बनी होती।

क्या मंगलेश जी का मूल्य बस इतना ही था? ऐसा कैसे हुआ कि तात्कालिक राजनीतिक मुहावरे में फिट कर के कवि की प्रासंगिकता को तौला जाने लगा? कोई उसका हाथ जकड़ कर कैसे कह सकता है कि क्या लिखना है और क्या नहीं? (वर्णमाला, 2019)

तीन

जब अर्थव्यवस्था को खोले जाने के लिए मनमोहन सिंह और नरसिंहराव दलीलें दे रहे थे, उस दौर की संसद की बहसों को देखिए। हम पाते हैं कि उदारवाद का विरोध कम्युनिस्ट पार्टियां और भाजपा समान रूप से कर रहे थे। दोनों के विरोध के पीछे तर्क पद्धति अलग-अलग भले रही हो, लेकिन अर्थव्यवस्था को खोले जाने के कांग्रेसी फैसले के खिलाफ बाकी सभी थे। ठीक इन्हीं बहसों के बीच बाबरी का ध्वंस हुआ और कम्युनिस्टों के सामने सांप्रदायिकता की नयी चुनौती आ खड़ी हुई।

भाजपा अब भी उदारवाद के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन वामपंथी दलों को अब चुनना था कि उदारवाद प्राथमिक शत्रु है या हिंदू सांप्रदायिकता। यह कैच-22 वाली स्थिति थी और उस वक्त तक इस देश के वामपंथ में यह समझदारी शायद विकसित नहीं हुई थी कि साम्राज्यवादी पूंजी को कट्टर धार्मिकता से कोई परहेज नहीं होता, बल्कि वह धार्मिकता को बढ़ावा ही देती है। इस बिलकुल नयी परिस्थिति से निपटने के लिए वामपंथियों ने सांप्रदायिकता को अपना प्राथमिक शत्रु माना और उसे रोकने के लिए उदारवाद के विरोध को मौन तिलांजलि दे दी ताकि कांग्रेस सत्ता में बनी रहे, भाजपा न आने पाए। उन्हें नहीं पता था कि ढाई दशक बाद यही विदेशी पूंजी कांग्रेस का सफ़ाया कर के भाजपा को सत्ता में ले आएगी।

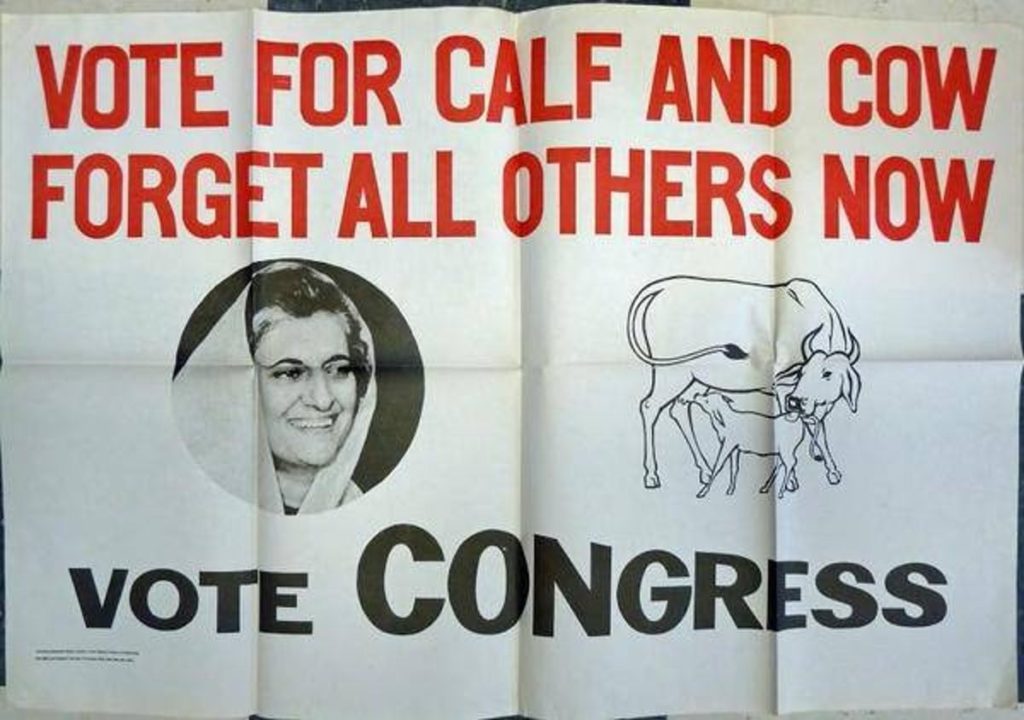

हिंदू सांप्रदायिकता को प्राथमिक शत्रु मानने में दिक्कत नहीं थी। उसका विकल्प इस देश में कांग्रेस और वाम नहीं दे पाए। विकल्प के तौर पर ‘गंगा-जमुनी’ की रट लगायी जाती रही जबकि बाबरी विध्वंस के महज छह साल बाद 1998 में पहली बार सत्ता में आयी एनडीए ने सबसे पहला हमला इसी संस्कृति पर बोला और पाठ्यक्रमों से लेकर लोकतांत्रिक संस्थाओं तक में अपना धार्मिक एजेंडा लागू करना शुरू कर दिया। इस एजेंडे को लागू करने में उसे खास दिक्कत भी नहीं हुई क्योंकि घर-घर में राम को पहुंचाने का काम दूरदर्शन के माध्यम से कांग्रेस ने ही तो सबसे पहले किया था। यह नहीं भूला जाना चाहिए कि जिस गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए आज न्यायालय से आवाज आ रही है, वही गाय कभी अपने बछड़े के साथ इंदिरा गांधी के दौर में कांग्रेस (आर) पार्टी का चुनाव चिह्न थी।

कहने का आशय यह है कि इस देश में हिंदुओं की पार्टी तो शुरू से कांग्रेस ही थी, लेकिन उसने हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के मूल्यों से कोई छेड़छाड़ नहीं की जबकि भाजपा ने अपने मातृ संगठन आरएसएस के एजेंडे पर चलते हुए हिंदू धर्म को अपनी राजनीति का खूंटा बना लिया और अभय मुद्रा वाले राम-हनुमान तथा औघड़ मुद्रा वाले शिव को आक्रामक दंडदाताओं में तब्दील कर डाला। कांग्रेस के पास इसकी कोई काट नहीं थी। वाम ने तो कभी माना ही नहीं कि धर्म की राजनीति को वर्ग-संघर्ष के अलावा किसी और चीज़ से टक्कर दी जा सकती है। बाकी समाजवादी, लोहियावादी और दूसरे किस्म के सामाजिक न्यायवादी सत्ता में हिस्सेदारी की राजनीति तक सिमट कर अपनी विश्वसनीयता गंवा बैठे। कुल मिलाकर संघ का नैरेटिव इस देश का केंद्रीय नैरेटिव बन गया और जो संस्कृति इस देश के सामाजिक ताने-बाने को सदियों से बचाए हुए थी, वह खतरे में पड़ गई। ऐसे में ‘जन संस्कृति’ का क्या हुआ, कहने की जरूरत नहीं है।

यह बदलाव जितनी तेजी से हुआ है, उतना ही तीव्र भी है। संस्कृति के मोर्चे पर आया यह बदलाव धर्म के रास्ते आया है, इसे याद रखना ज़रूरी है। इसे समझना ज़रूरी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ”एकै: चालकानुवर्तिता” के मंत्र पर चलता है। इसे हम ईसाइयत में ”दि लॉर्ड इज़ माइ शेफर्ड” और इस्लाम में सूरा के ”फ़या कुन” से तुलना कर सकते हैं। इस विचार में संचालक केवल एक है यानी जिसे ईश्वर कहते हैं, वह एक है। यहां धर्म मोनोलिथ हो जाता है- एकाश्म। एक आदमी चराएगा, बाकी चरेंगे। ऐसे ही नहीं संघ एक कुआं, एक श्मशान, एक टैक्स, एक चुनाव, एक देश की बात करता है। यह एकल पर जोर दरअसल विविधता और बहुलता का दुश्मन है। धर्म में एकाश्म का प्रभाव संस्कृति को भी एकांगी बनाता है। उसकी गंगा-जमुनी प्रवृत्ति को नष्ट करता है। सवाल है कि संघ के विद्वानों ने ऐसा क्यों किया?

भारत की विविधता और बहुलता वाली संस्कृति, यहां के तैंतीस कोटि देवताओं का नैरेटिव, यहां अनेकता में एकता वाला भाव संघ की राजनीति के लिए अनुकूल नहीं था। जब हम कहते हैं कि भारत में जो भी आक्रांता आया वह यहीं का होकर रह गया और यहीं घुलमिल गया, तो दुश्मन खड़ा करने में दिक्कत होती है। मोनोलिथ या एकाश्मवादी विचारधाराएं दुश्मन की पहचान से संचालित होती हैं। इस्लाम में काफि़रों की पहचान के लिए आसान नुस्खे परिभाषित हैं। इस्लाम, ईसाइयों और यहूदियों को काफि़र मानता है। वैसे ही ईसाइयत में infidel की अवधारणा है। सनातन धर्म में काफि़र नाम की अवधारणा कभी नहीं रही। संघ की राजनीति का आधार मुसोलिनी का विचार है जो ‘अन्य’ की पहचान पर टिका है। यह ‘अन्य’ ही शत्रु है। अब संघ के लिए बड़ी दिक्कत हुई कि इस शत्रु को भारत जैसी बहुलतावादी ज़मीन पर कैसे खोजें?

तो ”बंच ऑफ थॉट्स” में गुरु गोलवलकर ने तीन M गिनवाए- Muslim, Marxist, Macaulay यानी मुसलमान, वामपंथी और ईसाई (अंग्रेज़ी शिक्षा)। भाजपा की समकालीन राजनीति का यही आधारपत्र है। आज ”हिंदू राष्ट्र” बनाने के नाम पर इस देश में जो कुछ हो रहा है वह नहीं होता यदि 1947 में विभाजन के वक्त ही भारत को संवैधानिक तौर पर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया होता- किसी भी आरएसएस के व्यक्ति से बात करिए, वह यही बोलेगा। 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान का धर्म आधारित राष्ट्र बनना लेकिन भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य बनना संघ की छाती में गड़ा एक ऐसा कांटा है जिसे लिए वह नब्बे साल से कलप रहा है। उसके पास एक अधूरा प्रोजेक्ट है जिसे अपने सौवें साल यानी 2025 तक पूरा करना है। उसकी डेडलाइन भी तय है और एजेंडा भी- भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का एजेंडा। बाकी के पास क्या है?

कांग्रेस के पास आज़ादी के बाद राष्ट्र-निर्माण का प्रोजेक्ट था। उसके बाद उसने कोई सपना न पाला, न जनता को दिखाया, बल्कि अपने ही गढ़े लोकतंत्र में इमरजेंसी का काला दाग लगा दिया। जैसा और जितना यह देश बना था, कांग्रेस के पास उसे संभाल ले जाने का ही सारा मामला रहा। वामपंथियों का प्रोजेक्ट साम्यवाद शुरू से ही टैक्टिक्स के नाम पर संसदीय गड्ढे में फंस गया और अब वह वहीं दम तोड़ रहा है। लोहियावादी और तमाम दूसरे किस्म के समाजवादियों के पास सत्ता में हिस्सेदारी का एक सपना था जो इनके नेताओं के सशक्तीकरण और अवसान के साथ खत्म हो गया। भाजपा और आरएसएस का स्वप्न अभी बाकी है और पूरी रफ्तार से मंजिल की ओर दौड़ रहा है। ऐसे में जो काम दूसरी राजनीतिक पार्टियों को करना था, वह काम सिविल सोसायटी और एनजीओ कर रहे हैं- वे आइडिया ऑफ इंडिया की याद दिलाते हुए अनुदानित प्रतिरोधों में जुटे हुए हैं और मुकदमे झेल रहे हैं। जाहिर है, वे भी संस्कृति के मोर्चे पर कुछ नहीं कर रहे।

यह स्थिति कवि को बहुत बेचैन करती है। वर्णमाला (2019) में इस द्वंद्व को देखिए, कि कवि ‘अ’ से अनार या अमरूद लिखना चाहता है लेकिन ‘लिखने लगता हूं अ से अनर्थ अ से अत्याचार‘… ‘कोई मेरा हाथ जकड़ता है और कहता है भ से लिखो भय जो अब हर जगह मौजूद है‘। कैसी बेचैनी है कि युगधर्म बनी दी गयी पॉलिटिकल करेक्टनेस आपकी भाषा में हिंसा भरती जा रही है- यह प्रक्रिया इतने अवचेतन स्तर पर घटित हो रही है कि कवि चाहता कुछ और है और रचता कुछ और। इसलिए उसका आंतरिक जीवन, बाहरी जीवन से दो फांक हो जाता है (आंतरिक जीवन, 2015)।

यथार्थ इतना सघन है और समय इतना अतिराजनीतिक, कि कवि अपनी इच्छा से रच नहीं पा रहा। जन संस्कृति में जन को तो भूल जाइए, उत्पादक खुद एक फ्रॉड रच रहा है और दिलचस्प है कि वह फ्रॉड सराहा जा रहा है। कवि की पहचान निर्मिति उसके उस रचे से हो रही है जो उसकी अभीष्ट नहीं था।

वह इसे समझता है। वह सचेत है। अपने जीते जी वह अपना खूंटा नहीं छोड़ेगा। मंगलेश डबराल का आखिरी कविता संग्रह इसकी ताकीद करता है।

चार

संस्कृति की चिड़िया मर चुकी है। मंगलेश जी भी नहीं हैं। जन संस्कृति अब एक विशुद्ध सदिच्छा है। मरने के बाद एक चिड़िया को देखने से क्या हासिल होता है? शायद एक सबक, कि बाकी पक्षी जिंदा रहें, स्वच्छंद उड़ सकें, उसकी कोशिश करना।

मंगलेश जी से 2015 में इस बारे में मेरी कई दौर की लंबी लेकिन बिखरी हुई बातचीत होती रही थी कि जन संस्कृति की राजनीति कैसे खड़ी की जाय। वे सारी बातों से सहमति रखते थे, लेकिन अंत में उनका एक ही सवाल होता था कि करेगा कौन। उन्हें संगठनों पर विश्वास नहीं था गोकि वे खुद जन संस्कृति मंच से ताल्लुक रखते थे। दिल्ली में जन संस्कृति मंच के एक जेब से निकल कर दूसरे गिरोह की जेब में चले जाने के वे गवाह थे और ऐसी बातों पर मुंह बिचका देते थे। नयी समानांतर पहलों पर हालांकि उनका उत्साह देखते ही बनता था।

उस बीच नयी सरकार आने के बाद एक कोशिश की गयी थी कविता के माध्यम से विचार की संस्कृति को लोगों के बीच ले जाने की, जिसे ”कविता: 16 मई के बाद” नाम दिया गया था। मंगलेश जी इसका अभिन्न अंग थे। वे किसी भी जनसांस्कृतिक कार्रवाई का सहज हिस्सा हो जाते थे क्योंकि वे उसकी जरूरत को शिद्दत से महसूस करते थे। बाद में कुछ लोगों ने ‘मोर्चे पर कवि’ और ‘जुटान’ जैसे नामों से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। इनमें भी मंगलेश जी जुड़े रहे।

आज जिसे हम लेखकों के ‘पुरस्कार वापसी अभियान’ के नाम से जानते हैं और खूब सराहते हैं, वह दरअसल संस्कृति के मोर्चे पर कुछ न कर पाने की हताशा और बेचैनी से उपजी देखादेखी कार्रवाई थी, और कुछ नहीं। उसका तात्कालिक मूल्य खबरों तक सीमित था, लेकिन व्यापक स्तर पर इस कार्रवाई ने जन को लेखक से दूर करने का ही काम किया क्योंकि जमीन पर लेखक का एजेंट गायब था। न केवल दूर, बल्कि जन संस्कृति की सदिच्छा पाले लेखकों को इस परिघटना ने ‘राष्ट्रद्रोही’ के चौखटे में शामिल कर दिया। कर्ता अपना नैरेटिव नहीं गढ़ सका, अपने किये का ‘लॉजिक’ प्रसारित नहीं कर सका। पहले नरेंद्र दाभोलकर, फिर गोविंद पानसारे और फिर अंत में एमएम कलबुर्गी की हत्या के बाद की गयी एक ऐतिहासिक कार्रवाई ने और ‘कलबुर्गियों’ की पहचान सत्ता को करा दी और जनता सत्ता के साथ जाकर खड़ी हो गयी।

यह हताश करने वाला अध्याय था। सामूहिक कार्रवाई के बावजूद अब हर कवि अकेला था। हर लेखक अपने कमरे में कैद था। बाहर बैरिकेडों से घिरी सड़कों पर बचा-खुचा सांस्कृतिक हस्तक्षेप विशुद्ध ‘बाइनरी’ की राजनीति से प्रेरित दृश्य कलाओं में तब्दील हो चुका था। ऐसे में मंगलेश जी जो कविताएं लिख रहे थे, उन्हें थोड़ा ध्यान से देखा जाना चाहिए। हुआ ये है कि मंगलेश जी के निधन से पहले बीते कुछ वर्षों में उनकी उन्हीं कविताओं की चर्चा हुई है जो राजनीतिक रूप से ‘उपयोगी’ थीं। किसी ने उनकी नयी कविताओं के भीतर सांस्कृतिक तत्वों को नहीं पकड़ा, न बाद में और न ही पहले। एक संस्कृतिकर्मी के बतौर मंगलेश जी खुद समझते कि उनकी कविताओं का असली मूल्य और पॉपुलर मूल्य क्या है। शायद यही वजह रही होगी कि अपने आखिरी संग्रह को उन्होंने नाम दिया, ”स्मृति एक दूसरा समय है”।

मंगलेश जी की केवल एक कविता से मैं चाहता तो अपनी बात कह सकता था, इतना लम्बा लिखने की जरूरत नहीं थी। यह कविता 2018 में लिखी गयी थी, शीर्षक है ”हमारे देवता”:

हमारे देवता ताक़तवर देवताओं से घबराए हुए और चुप्पे हैं

उनके पास जाने से कतराते हैं

उनके लिए उन जगमग मन्दिरों में कोई जगह नहीं

जहाँ ढोल-नगाड़े बजते हैं अनुष्ठान तुमुल कोलाहल होता है

आवाहन ध्यान स्तुतियाँ घण्टियाँ घड़ियाल बलियाँ मंत्रोच्चार

ब्रहमाओं विष्णुओं वामनों इन्द्रों के समय में

हमारे व्यक्तिगत देवता किसी बुद्ध की तरह आत्म में लीन रहते

दुर्गाओं कालियों अष्टभुजाओं सिंहारूढ़ों खड्ग-खप्परधारिनियों के सामने

हमारी देवियाँ भी पुरानी साड़ियाँ पहने हुए स्त्रियाँ हैं

बहुत सी अचिन्हित बीमारियों से पीड़ित

जो ज़मीन पर बैठी अपने पैरों या हाथों के नाखून कुरेदती दिखती हैं…

सामान्य चर्चाओं में लोग अकसर कहते सुनायी देते हैं कि हमारे यहां तैंतीस करोड़ देवता हैं। कोई उन्हें ठीक करते हुए तैंतीस कोटि कहता है। ऊपर खंड तीन में हिंदू धर्म को मोनोलिथ (एकाश्म) बनाने की आरएसएस की जिन कोशिशों का संदर्भ है, मंगलेश जी की कविता ‘हमारे देवता’ को मैं उसके एक काउंटर के तौर पर देखने की कोशिश करता हूं। सौ साल पुरानी किताब ”दि हिस्ट्री ऑफ हिंदू इम्पीरियलिज़्म” में स्वामी धर्म तीर्थ लिखते हैं:

जिस अर्थ में बौद्ध धर्म, मोहम्मदवाद या ईसाइयत मजहब हैं, उस अर्थ में हिंदू कोई धर्म नहीं है। भारत की सभी जातियां और जनजातियां जो मोहम्मडन या ईसाई नहीं हैं उन्हें हिंदू माना जाता है। उनकी आस्थाओं, परम्पराओं, रिवाजों और संस्थाओं का कुल जमा हिंदूइज़्म है, भले ही आपस में वे परस्पर बेमेल हों।

अतीत में तमाम राजाओं और प्रशासकों ने इस बहुलता में किसी किस्म की एकरूपता को गढ़ने का प्रयास किया है, लेकिन वे कभी कामयाब नहीं हो सके। यह सांस्कृतिक बहुलतावाद ही बीच की वह जमीन है जिस पर पैर जमाकर तमाम इंडोलॉजिस्ट बौद्धिकों ने भारत की जन संस्कृति पर दोबारा दावा करने की बात की है (इसे हम चाहें तो केवल ‘संस्कृति’ कह सकते हैं क्योंकि ‘जन’ लगा देने से जो ‘बाइनरी’ बनती है वह घूम-फिर कर हमें आधुनिक राजनीतिक चौखटे के भीतर ले जाती है और समस्या का सही निरूपण नहीं हो पाता)। जब मंगलेश जी बड़े देवताओं के बरअक्स हमारे छोटे-छोटे कमजोर देवताओं के हक में बात करते हैं, तो जाने-अनजाने वे उस क्लासिकीय इंडोलॉजी (भारत-विद्या) की परम्परा का अवगाहन कर रहे होते हैं।

भारतीय सभ्यता को उसकी बहुलताओं में समझने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड (1955), मिल्टन सिंगर (1972) और मैकिम मैरियट (1955) ने आज से कोई सात दशक पहले एक सैद्धांतिक ढांचा खड़ा किया था जिसमें ‘महान परम्पराओं’ के बरअक्स ‘लघु परम्पराओं’ का एक मानचित्रण किया गया था। यह विमर्श हमें आजादी से पहले एके कुमारस्वामी और रासविहारी दास के यहां भी मिलता है, लेकिन वहां यह एक सुचिंतित अनुशीलन के रूप में नहीं आता बल्कि अंग्रेजी उपनिवेशवाद के खिलाफ जनता को जोड़ने के संदर्भ में देसी राष्ट्रवाद की शक्ल में आता है। जिसे ‘महान परम्परा’ कहा गया है, उसमें पुराण, धर्मशास्त्र, वेद आदि संस्कृति में लिखे गए ग्रंथ हैं। इनके बरअक्स ‘लघु परम्परा’ अव्वल तो मौखिक है, स्थानीय भाषाओं-बोलियों में है, स्थानीय परिदृश्य और समुदायों में निबद्ध है और वहां इतिहासबोध से लेकर कर्मकांड तक सब कुछ गैर-ब्राह्मण है। कपिला वात्स्यायन इन परम्पराओं को ‘देसी’ कहती हैं जबकि कथित महान परम्पराओं को वे ‘मार्ग’ का नाम देती हैं।

मोटे तौर पर समझें तो दो रास्ते हैं- एक ब्राह्मण का बनाया (मोक्ष का) मार्ग यानी हाइवे और दूसरा इस दुनिया में जीने और गुजर जाने की पगडंडी या बाईपास; ये पगडंडी आम हिंदुओं का व्यावहारिक धर्म है जो जरूरी नहीं कि मुक्ति (मोक्ष) प्रदान करता ही हो, लेकिन जिंदगी इससे कट जाती है। हाइवे पर मोक्ष की गारंटी है। मंगलेश जी के देवता पगडंडी पर चलने वाले आम लोगों के देवता हैं जो हाइवे के ताकतवर देवताओं से डरे हुए आर्तनाद कर रहे हैं- बचाओ! हाल के दशकों में ये तमाम छोटे-छोटे भगवान, छोटी-छोटी प्रथाएं, साधारण लोगों के साधारण रिवाज़ तेजी से खत्म हो रहे हैं। स्थिति ये गयी है कि कुछ साल पहले युनेस्को को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ मिलकर ”कल्चरल मैपिंग ऑफ इंडिया” नाम का एक प्रोजेक्ट चलाना पड़ा ताकि इन छोटी-मोटी चीजों के लुप्त हो जाने से पहले इन्हें दर्ज किया जा सके। प्रतिष्ठित पत्रकार पी. साइनाथ भी यही काम पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के माध्यम से कुछ बरस से कर रहे हैं।

इसे ऐतिहासिक अफसोस कहा जाय या वैचारिक गफ़लत, कि भारत के प्रभुत्वशाली (कम से कम पांच दशक तक) वाम बौद्धिक स्पेस में अव्वल तो कभी धर्म को गंभीरता से लिया नहीं गया, नतीजतन सारा सांस्कृतिक कर्म धर्म से कटा रहा जबकि इस देश की संस्कृति का मूलाधार ही धर्म है। बनारस की प्रामाणिक विद्वान डायना एक्क कहती हैं कि अगर ”हिंदू” नाम का कोई धर्म अतीत में रहा भी होगा, तो वह एक साझा मिथकीय कल्पनालोक और आचारलोक की तरह था जो कम से कम दो हजार साल तक इस उपहाद्वीप की भौगोलिक पृष्ठभूमि के साथ नत्थी रहा था (इंडिया: ए सेक्रेड ज्योग्राफी)। खुद स्वामी धर्म तीर्थ, जो श्री नारायण गुरु के शिष्य थे, उन्होंने कट्टर हिंदुत्ववादी ताकतों से अपने हिंदू धर्म को वापस ‘रीक्लेम’ करने के लिए ‘हिंदू प्रोलिटेरियट’ (हिंदू सर्वहारा) के हाथ में औज़ार थमाने की बात कही थी (दि हिस्ट्री ऑफ हिंदू इंपीरियलिज्म)। इतने महान सुधारक को भी भुला दिया गया। उनकी किताब तो अब खोजे नहीं मिलती।

”…मुझे यह खिड़की खोलनी चाहिए जो तमाम खिड़कियों के खुलने की शुरुआत है”- मंगलेश जी क्या इसी खिड़की की बात कर रहे थे (खिड़की, 1979)? जहां से पगडंडी दिखती हो? जहां ‘नए पत्तों के फूटने की खबर, पिता की चिट्ठी, और मां की हंसी फैली होगी धूप में’? जहां ‘मेरे दोस्त होंगे जिंदगी में जाने के लिए तैयार’? और जब खिड़की खुली तो पता चला कि बाहर तो बाज़ार लगा पड़ा है जो ‘कहता है याद मत करो/अपनी पिछली चीजों को पिछले घर को/ पीछे मुड़ कर देखना भूल जाओ…। (भूलने का युग, 2019)”

पांच

जॉर्ज ऑर्वेल के सर्वकालिक उपन्यास 1984 में एक पात्र कहता है:

जो अतीत को नियंत्रित करता है वही भविष्य को तय करता है; जिसका वर्तमान पर कब्जा है वही अतीत को नियंत्रित करता है।

अतीत के रास्ते वर्तमान और भविष्य पर नियंत्रण के दौर में मंगलेश डबराल का कवि अतीत को नहीं भूला है और उसी से बची-खुची ऊर्जा ले रहा है। इसे नोस्टल्जिया समझना बहुत बड़ी भूल होगी क्योंकि यह याद रखने पर हमले के दौर की स्मृतियां हैं। भूलने के युग में यह वर्तमान के खिलाफ स्मृतियों का एक विद्रोह है। यही स्मृतियां उन पगडंडियों तक ले जाएंगी जहां छोटी-छोटी परम्पराएं अपने वैभव और सहजता में उपस्थित हैं, जो महानताओं को चुनौती दे सकेंगी।

इस लिहाज से मंगलेश डबराल का कवि जॉर्ज ऑर्वेल के नायक विंस्टन स्मिथ के जैसा है जिसे रह-रह कर मां याद आती है, गांव याद आता है, पुरानी स्मृतियां कौंध उठती हैं और नये जमाने में सत्ता द्वारा नियंत्रित यथार्थ से वह मेल नहीं बैठा पाता। कवि के ज़ेहन में अब भी अपने ‘पिता का चश्मा’ (2018) पैबस्त है और शायद यह खलिश भी है कि शहर के फुटपाथ पर उसे वह चश्मा दोबारा मिल नहीं पाया, लेकिन वह अपने पुरखों की नज़र नहीं भूला है। उनके देवता, उनके ‘लोकगीत’ (2019), ‘मां का नमस्कार’ (2018), तमाम आदिम राग और बिस्मिल्लाह खान की शहनाई (2016) तक। उसे सब कुछ याद है।

कवि की दिक्कत यह है कि तमाम स्मृतियों के दर्द को महसूस करता हुआ वह वर्तमान से पूरी तरह आगाह है। इसीलिए वह दोस्तों से माफी मांगता है कि ‘…मेरी दिशा बदल दी गयी है और तुम्हें भी कहीं और धकेल दिया गया है…’ (समय नहीं है, 2018)। वह चाह कर भी उस लोक में अब नहीं जा सकता, उस लोक की संस्कृति का आवाहन संस्कृतिकर्म के लिए नहीं कर सकता जिसे वह खुद काफी पीछे छोड़ आया है और जिसको लोग भी पूरी तरह भुला चुके हैं। रोज-रोज उसके सामने नये सवाल खड़े किये जा रहे हैं (प्रश्नपत्र, 2016) और जवाब मांगे जा रहे हैं। पाठ्यक्रम रातोरात बदल दिया जा रहा है।

1979 में पुराने दोस्तों से मिलने की आस में खिड़कियों को खोलने की बात कर रहा कवि 2018 में दोस्तों से माफी मांग रहा है। यहां चार दशक का बदलाव बिलकुल साफ देखा जा सकता है। उसने कभी वह खिड़की बंद नहीं की थी जहां से पहाड़ पर टंगी लालटेन दिखती थी, लेकिन बीच में इतनी ‘अराजकता’ आ गयी कि संस्कृति के सारे पुराने औज़ार ही भोथरे पड़ गए।

…सहसा मैथ्यू आर्नल्ड की याद ताजा हो आती है जिन्होंने लगभग सौ साल पहले अपने जमाने की ‘अराजकता‘ को नियंत्रित करने के लिए ‘संस्कृति‘ का सहारा लिया था। उनकी दृष्टि में आलोचना संस्कृति का वर्चस्व बढ़ाती है और संस्कृति समरसता एवं संतुलन स्थापित करने का साधन है क्योंकि वह समरसता और संतुलन की अभिव्यक्ति भी है। इस संस्कृति में वही सहयोग दे सकते हैं जो झगड़ा–फसाद जैसे व्यावहारिक मसलों से अलग रहते हों और जो अपने आपको तथा अपनी भाषा को ”हाट–बाजार के धुएँ से काला नहीं करते।” आशा की गई कि इस संस्कृति के द्वारा सभी वर्गों से ऐसे रंगरूट भर्ती होंगे जो एक प्रकार से किसी के न होंगे। इस प्रकार संस्कृति वर्ग–विसर्जन और सामंजस्य का अमोघ अस्त्र बनकर आई। जाहिर है कि ऐसी दुर्लभ वस्तु के हकदार चन्द गिने–चुने विशिष्ट जन ही हो सकते हैं।

आलोचना की संस्कृति और संस्कृति की आलोचना’, नामवर सिंह

यह कवि संस्कृति जैसी ‘दुर्लभ वस्तु’ का हकदार एक विशिष्ट जन था, लेकिन काबिल शिष्यों के अभाव में वह ब्रह्मराक्षस बनकर रह गया। पिता के पास रोशनी देने वाली एक टॉर्च थी और दादी उस रोशनी से आग मांगती थी (टॉर्च)। टॉर्च की वह रोशनी, आग मांगती दादी और पिता की खामोशी इतने वर्ष बाद कविता में विडम्बना बन कर चली आती है। अब न तो किसी को आग की दरकार है न रोशनी की। अब सर्वत्र उजाला है। उजाले में डोमा उस्तादों के प्रोसेशन निकल रहे हैं (अंधेरे में, मुक्तिबोध)। चिड़िया उड़ चुकी है और कवि ग्लानि से भर चुका है, ‘…जैसे वही हो इसका जिम्मेदार...” (कवि और चिड़िया, 2003)।

संस्कृति की यह चिड़िया वाकई इक्कीसवीं सदी की शुरुआत में उड़ गयी थी, जब यह कविता लिखी गयी। वही दौर था जब मीडिया ने पैर फैलाने शुरू किए, राज्य कल्याणकारी कर्तव्यों का चोला छोड़ रहा था और वैचारिक व्यभिचारों की शुरुआत हुई थी। केवल एक घटना ने हिंदी के समूचे परिदृश्य को साम्प्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता के खेमे में बांट दिया था और किसी रचनाकार की पहचान इससे होने लगी थी कि वह किस मंच पर जा रहा है। वह क्या लिख रहा है, उसका महत्व तभी होता था जब वह चालू राजनीतिक मुहावरे में फिट बैठे। कवि की ग्लानि और खुद को इसका जिम्मेदार मानना एक स्तर पर ठीक भी है क्योंकि वह उस परिघटना का चाहे अनचाहे अनिवार्य हिस्सा था।

मंगलेश जी चाहते तो वे अपने आखिरी बीस साल में संस्कृति पर काम करने वाले उन लोगों को कुछ कारगर औजार दे जा सकते थे जो बाबरी विध्वंस के बाद सिर के बल लटक कर संस्कृतिकर्म कर रहे थे। धर्मनिरपेक्षता के अभियान मुसलमानों की बस्तियों में चलाए जा रहे थे, जबकि जरूरत हिंदू बस्तियों में काम करने की थी। मंगलेश जी के पास पुराना काठ का एक संदूक था जिनमें छोटे-छोटे भगवान मौजूद थे। ये मामूली देवता उस वक्त खड़े हो जाते तो आज एक सेकुलर लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रधानमंत्री राम मंदिर का शिलापूजन नहीं कर रहा होता।

मंगलेश जी के पास पहाड़ी राग से लेकर मारवा और भीमपलासी सब कुछ था। उनके पास बिस्मिल्लाह खान की शहनाई थी। उनके पास पहाड़ी लोकगीत थे। वे ‘नुकीली चीजों’ की सांस्कृतिक काट जानते थे लेकिन उनका सारा संस्कृतिबोध धरा का धरा रह गया क्योंकि न तो उन्होंने पिता की टॉर्च जलायी न बाहर वालों ने आग मांगी। वे बस देखते रहे और रीत गए। उन्होंने वही किया जो दूसरों ने उनसे करवाया। कविताओं में वे शिकायत करते रहे और बाहर मुस्कुराते रहे, सड़कों पर तानाशाह के खिलाफ कविताएं पढ़ते रहे।

जन संस्कृति के तमाम तत्व अपने भीतर और अपनी कविताओं में समेटे मंगलेश जी चले गए। उनके जाने के बाद मैदान में भीड़ बढ़ गयी है। अब वे तमाम कवि, जो लिहाज के चलते ही सही, सामने आने से डरते थे खुलकर राग दरबारी गा रहे हैं। मंगलेश जी के जीते जी उनकी कविताओं को हिंदी के जगत ने अपनी राजनीतिक सुविधानुसार पढ़ा और सुना। उनके जाने के बाद तो मंगलेश जी खुद जानते हैं कि उन्हें लोगों ने भुला दिया होगा।

ये मेरी सदिच्छा ही है कि शायद कभी कोई सुधी आलोचक मंगलेश जी के रचनाकर्म में छुपी उस चिड़िया को जिंदा तलाशने की कोशिश कर पाए, जिसका नाम संस्कृति है और जिसके बसने की जगह इस समाज की सामूहिक स्मृति है।

(यह लेख मंगलेश डबराल की पहली पुण्यतिथि पर उनके ऊपर केंद्रित और प्रकाशित होने वाली एक पुस्तक के लिए लिखा गया था। वह पुस्तक आज तक नहीं छप सकी है)