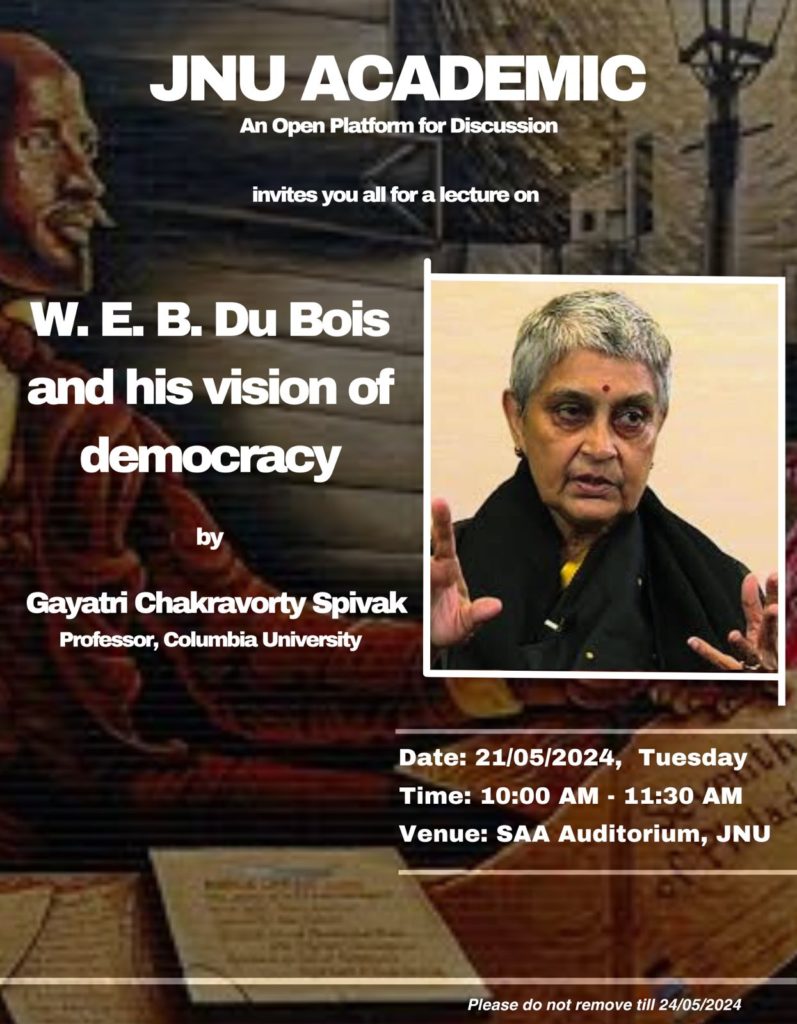

बीती 21 मई को जवाहरलाल नेहरू विश्विद्यालय में विश्वविख्यात शोधार्थी-अध्येता गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक के एक व्याख्यान का आयोजन हुआ था। यह आयोजन जेएनयू एकेडमिक नाम के एक बैनर तले किया गया था जो खुली चर्चा-परिचर्चा का एक मंच है। समाजविज्ञान एवं मानविकी के छात्र-छात्राएं और शोधार्थी-अध्येता स्पिवाक के नाम से भली-भांति परिचित हैं। स्पिवाक का मुख्य शोध क्षेत्र उत्तर-उपनिवेशवाद और सबाल्टर्न (निम्न-वर्गीय) अध्ययन है। उन्हें उनके मशहूर (या बदनाम) आलेख कैन द सबाल्टर्न स्पीक? के लिए ख़ास तौर पर जाना जाता है। यूं तो 21 मई को स्पिवाक को बीसवीं सदी के अमेरिकी समाजशास्त्री एवं इतिहासकार डब्ल्यू.ई.बी. डू बोयस और लोकतंत्र के उनके नजरिये’ पर बोलना था, लेकिन उस कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ जिससे भारत और दुनिया भर के अकादमिक जगत में खलबली मच गई या यूं कहें कि मचा दी गई।

व्याख्यान के बाद जब सवाल-जवाब का सत्र शुरू हुआ तब वहां उपस्थित समाजशास्त्र के एक छात्र अंशुल कुमार ने स्पिवाक से सवाल पूछा। सवाल पूछते वक्त उन्होंने डू बोयस के नाम का उच्चारण फ़्रांसीसी लहजे में ‘डू ब्वाह’ कर दिया। इस पर स्पिवाक भड़क गईं। उन्होंने छात्र को सवाल के बीच में ही टोका और उच्चारण को तीन दफा सुधारा। यह बात छात्र को नहीं भायी। उसने सभागार से बाहर निकल जाना उचित समझा।

यूं तो यह आम सी घटना लगती है और शायद थी भी, कि एक शिक्षक ने एक विद्यार्थी की ‘गलती’ को ठीक किया था। आम तौर पर ऐसा होता ही है, लेकिन यहां मामला इसलिए जटिल हो गया क्योंकि स्पिवाक के इस कृत्य को श्रोताओं ने इस रूप में ग्रहण किया कि चूंकि वे एक समृद्ध सामाजिक वर्ग से आती हैं और सवाल पूछने वाला छात्र ‘सबाल्टर्न’ समाज से, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इसे अचेतन तरीके से किए गए भेदभाव के रूप में देखा गया। अब यह अलग बात है कि स्पिवाक को सवाल पूछने वाले छात्र की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी।

सबाल्टर्न और जाति: विवाद का परिप्रेक्ष्य

यह तथ्य सर्वविदित है कि भारतीय समाज जाति पर आधारित है। यह भी, कि जाति-आधारित शोषण-दमन सदियों से चला आ रहा है, भले आधुनिक युग में उसका रूप कुछ बदल गया है। जाति के उन्मूलन के लिए सामाजिक आंदोलनों के रूप में कई प्रयास हुए हैं, लेकिन धीरे-धीरे ‘जाति के उन्मूलन’ के अपने लक्ष्य से हटकर जाति-केंद्रित आंदोलन पहचान की राजनीति में फंस गए। इनके अगुवा जाति को तोड़ने के बजाय जातियों को उनके वजन के हिसाब से हिस्सेदारी दिलवाने का काम करने लगे। आज के समय में लगभग हर जाति के अपने-अपने संगठन हैं, कमोबेश राजनीतिक ताकत है और सत्ता के सापेक्ष हर एक की अपनी-अपनी सुविधाजनक अवस्थिति भी है।

पहचान की राजनीति के उभार के साथ प्रतिनिधित्व की बहस ने आकार लिया। इस बात पर बहस होने लगी कि कौन किसकी बात कह सकता है। बहुत पहले इस बहस को साहित्य में राजेंद्र यादव ने ‘हंस’ के माध्यम से शुरू किया जहां ‘सहानुभूति’ और ‘स्वानुभूति’ का फर्क सामने रखते हुए दलितों की कहानी दलितों की जुबानी और स्त्रियों की कहानी स्त्रियों की जुबानी पर बल दिया गया। यहां से साहित्य दलित साहित्य और स्त्री साहित्य जैसी कोटियों में बंटा, जो आगे चलकर बहुजन साहित्य तक पहुंच गया। इस बीच दलित लेखक संघ जैसे संगठन तक बन गए।

इस बहस की एक झलक प्रेमचंद की कहानी ‘कफ़न’ की डाक्टर धर्मवीर द्वारा की गई आलोचना में देखी जा सकती है। हिंदी साहित्य के समाज में तो ‘कफ़न’ की यह बहस अब भी दफन होने का नाम नहीं ले रही है (आलोचना पत्रिका में आए हालिया लेख)। प्रतिनिधित्व की इस बहस के मूल में यह बात थी कि क्या उच्च जाति से आने वाला एक इंसान क्या निम्न जाति से आने वाले एक इंसान की पीड़ा को समझ सकता है? या उससे आगे बढ़कर, क्या वह उस पीड़ा के बारे में लिखने का अधिकार रखता है? अगर वह लिखेगा भी तो उसका लिखा कितना प्रामाणिक होगा? इन्हीं सवालों से हिंदी साहित्य की आरंभिक ‘स्वानुभूति’ बनाम ‘सहानुभूति’ की बहस ने आकार लिया था। 21 मई को स्पिवाक भी इसी सवाल से घिर गईं, जब लोगों ने कहा कि ‘कैन द सबाल्टर्न स्पीक?’ लिखने वाली महिला एक ‘सबाल्टर्न’ को ही बोलने नहीं दे रही है।

इसे भी पढ़ें

ऐतिहासिक ‘सभ्यताएं’ हिंसा, जोर-जबर, और औरतों के दमन पर टिकी थीं!

इतिहासकार प्रोफेसर रणजीत गुहा ने सबाल्टर्न अध्ययन समूह स्थापित किया था। इस समूह से जुड़े बौद्धिकों के ऊपर अक्सर जाति के सवाल पर अज्ञानता का आरोप लगाया जाता है। इसके अलावा सैद्धांतिक स्तर पर भी इस समूह की आलोचना हुई है। इसे समझना महत्वपूर्ण है। अनेक अध्येताओं (ईटन, 2000; हार्डीमान, 1986; सरकार, 1997; बह्ल, 1997) का यह मानना है कि अपनी शुरुआत के कुछ समय बाद ही सबाल्टर्न अध्ययन समूह के कई अध्येताओं पर उत्तर-आधुनिकता का ठीकठाक प्रभाव दिखाई देने लगा था। इसमें स्पिवाक भी शामिल थीं। उन्होंने यह बात स्वीकार भी की थी। उत्तर-आधुनिकता मूलतः दार्शनिक और एजेंडे दोनों स्तरों पर सबाल्टर्न अध्ययन समूह के ठीक विपरीत है।

उत्तर-आधुनिकता के अनुसार ‘कलेक्टिव वॉयस’ (सामूहिक स्वर्) अथवा ‘एजेंसी’ (कर्ता) नाम की कोई चीज नहीं होती है। यह बात सबाल्टर्न अध्ययन समूह के मूल एजेंडे के उलट थी क्योंकि उसका लक्ष्य हाशिये के उन समूहों को भारतीय इतिहास में जगह दिलाना था जिन्हें अब तक जगह नहीं दी गई थी। इसीलिए आरोप हैं कि उक्त समूह और उसके बौद्धिक उत्तर-आधुनिकता की चपेट में आकर अपने मूल लक्ष्य से भटक गए। इसी से खिन्न होकर समूह के संस्थापकों में से एक इतिहासकार सुमित सरकार ने समूह को छोड़ने का निर्णय लिया और उसके बाद से वे इसके निर्मम आलोचक हो गए।

सबसे बड़ी विडम्बना यह थी कि ‘सबाल्टर्न’ पर काम करने वाले इन लोगों में से कोई भी खुद असल में सबाल्टर्न नहीं था। जाति, जो भारतीय समाज में सबाल्टर्न को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकती है, उसके बारे में इनकी समझ साफ नहीं थी। जातिगत उत्पीड़न का इन्हें प्रत्यक्ष अनुभव भी नहीं था। शायद इसीलिए हुजैफा ओमर सिद्दीकी अपने एक आलेख में कहते हैं कि भारत के अकादमिक जगत में जिस वक्त उत्तर-औपनिवेशिक सिद्धांत अपने उभार पर था उस पूरे दौर में अम्बेडकर को बतौर दार्शनिक देखे जाने का कोई संजीदा प्रयास दिखाई नहीं पड़ता।

प्रतिक्रियाएं और पाले

स्पिवाक पर खड़े हुए ताजा विवाद को उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। दरअसल, यह विवाद उत्तर-औपनिवेशिक चिंतन के भीतर ‘सबाल्टर्न’ के रूप में जाति को न देखे जाने के कारण पैदा हुई कमजोरी की ओर हमारा ध्यान दिलाता है। यह विमर्श का मसला है, जिसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। केवल संदर्भ नया है। इसलिए स्पिवाक पर जो सवाल उठ रहे हैं, उनकी सैद्धांतिक पृष्ठभूमि में कोई दिक्कत नहीं है। समस्या पहला सवाल करने वाले के ‘रवैये’ और उसके समर्थन में उतरी भीड़ के तरीकों में है, जो विमर्श को व्यक्ति के स्तर पर खींच कर ले आए।

स्पिवाक से सवाल पूछने वाले छात्र के ‘रवैये’ को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई है। इस सन्दर्भ में ब्रिंदा बोस और अजय गुडावर्ती का लिखा लेख पढ़ना चाहिए। ब्रिंदा इस बात की ओर हमारा ध्यान खींचती हैं कि अपने व्याख्यान के दौरान स्पिवाक द्वारा बार-बार ‘डू बोयस’ के नाम का ठीक उच्चारण करने की अहमियत पर जोर दिया गया और उसके ऐतिहासिक सन्दर्भ के बारे में भी बताया गया था। स्पिवाक ने कहा था कि चूंकि डू बोयस के पूर्वज फ्रांसीसी गुलामी में रहे थे इसलिए उन्हें अपने नाम का फ्रांसीसी लहजे में उच्चारण पसंद नहीं है।

यूं तो खुद इस बात को ही ‘सबाल्टर्न’ की आवाज की रोशनी में देखा जाना चाहिए था, चूंकि डू बोयस ने स्वयं नस्ली आधार पर भेदभाव झेला था, लेकिन यहां हुआ उलटा- एक छात्र ने एक ‘सबाल्टर्न’ की आवाज को इसलिए उचित नहीं माना क्योंकि अव्वल तो वह खुद ‘सबाल्टर्न’ है; दूसरे, कि यह बात कहने वाली यानी स्पिवाक सबाल्टर्न नहीं है, विशेषाधिकार प्राप्त एक अभिजात्य महिला है।

गुडावर्ती ने पूरे मामले पर एक संतुलित नजरिया रखा है। उनका कहना है कि स्पिवाक द्वारा छात्र को टोकना जाति की बारीकियों के बारे में उनकी नासमझी को दिखाता है, तो दूसरी ओर छात्र का ‘रवैया’ जेंडर के बारे में उसकी कमसमझी को प्रदर्शित करता है। यह कहते हुए गुडावर्ती हालांकि कुछ ज्यादा ही आगे निकल कर यहां तक कह गए कि पूरा का पूरा बंगाली एकेडमिया जाति को नहीं समझता है।

इस मसले को सोशल मीडिया पर खूब हवा मिली। लोगों ने पाले चुन लिए। जैसा कि अमूमन होता है, दूसरे पक्ष के खिलाफ लोग प्रचार करने लगे। घटना के काफी बाद राउंडटेबल इण्डिया ने उक्त छात्र को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। इसके पहले की मीडिया रिपोर्टों में छात्र से किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की थी। उक्त छात्र का कहना है कि बावजूद इसके कि कई न्यूज पोर्टलों ने इस मसले पर आलेख छापे और स्पिवाक को उनका पक्ष रखने का मौका दिया इसलिए उन्होंने यह तय किया कि वे अपना पक्ष रखना चाहते हैं।

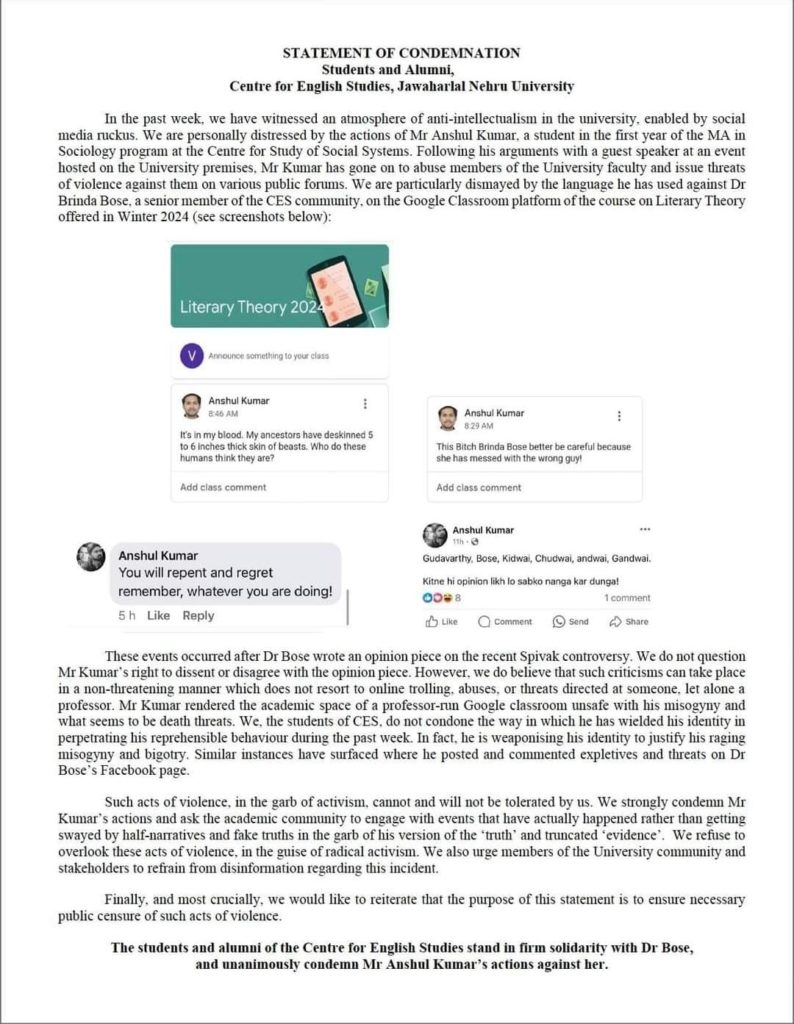

उनका कहना है कि उन्होंने सभागार से ‘वॉकआउट’ करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि उन्हें ‘अपमानित’ किया गया था। उसके बाद स्पिवाक के बार-बार यह पूछने के बाद कि ‘आप कौन हैं?’, उन्होंने बताया कि वे ‘ब्राह्मण अध्ययन केंद्र’ में प्रोफेसर हैं। उनका कहना है कि उनके इस जवाब से स्पिवाक खीझ गईं और उन्होंने छात्र को उसका सवाल पूरा नहीं करने दिया। स्पिवाक के इस बर्ताव से छात्र को अपने स्कूल के एक बंगाली ब्राह्मण शिक्षक/शिक्षिका की याद हो आई जिन्होंने पर्याप्त अंग्रेजी न जानने के कारण उनका मजाक उड़ाया था। छात्र ने यह भी बताया कि डू बोयस के नाम का फ्रांसीसी उच्चारण करने के पीछे उनकी एक शिक्षिका का प्रभाव था जो फ्रांसीसी भाषा अच्छे से जानती थीं। इसके बाद छात्र ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से स्पिवाक को ‘बिच और बास्टर्ड लेडी’ कहा और इसे प्रश्नांकित करने वाले तमाम लोगों को भी काफी भला-बुरा कहा। बहरहाल, घटना के बाद के उक्त छात्र के लिखे तमाम पोस्ट देखें, तो उसमें इस्लामोफोबिया, जेंडर संवेदनहीनता और तमाम किस्म की प्रतिगामी चीजों की ओर लोगों ने ध्यान दिलाया है।

इस घटना के पहले अगर हम उक्त छात्र के लिखे सोशल मीडिया पोस्ट देखें, तो हम पाएंगे कि वे एक खास किस्म की पहचान की राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो जाति के सवाल को तो उठाती है लेकिन इस दौरान अन्य कई किस्म के हाशियाकरण को सुविधाजनक ढंग से न सिर्फ नजरअंदाज करती है बल्कि हाशिये के समुदायों के खिलाफ खुले तौर पर अपमानजनक शब्दावली का इस्तेमाल करती है। उनके सोशल मीडिया लेखन में स्त्रीद्वेषी होने, मुसलमानों का मखौल उड़ाने एवं अश्लील और फूहड़ होने के सार्वजनिक साक्ष्य हैं।

प्रतिवाद का ‘पौरुष’

ये सारी दक्षिणपंथी और प्रतिगामी प्रवृत्तियां एक सबाल्टर्न के भीतर कहां से आ रही हैं? मुझे लगता है कि जो बात इस बहस में छूट गई और जो गुडावर्ती व ब्रिंदा बोस की आलोचना में भी छूट गई, वह उक्त छात्र का ‘मर्दाना’ व्यवहार है। उसके लिखे और स्पिवाक के साथ किए व्यवहार और बाद में खड़ा किए वितंडा आदि को समझने में मर्दानगी का चश्मा इसलिए मददगार है क्योंकि यही वह बिंदु है जहां से छात्र के भीतर बैठे एक स्त्रीद्वेषी और मुस्लिम-द्वेषी का पता चलता है।

मर्दानगी एक ऐसा तत्व है जो सभी पुरुषों में (बाकी सामाजिक दीवारों को तोड़ते हुए) समान रूप में पाई जाती है। यही वह शक्ति है जो समाज के हर वर्ग और जाति में पितृसत्ता को टिकाये रखने में मदद करती है। अध्येताओं का यह भी मानना है कि एक विशेषाधिकार प्राप्त पुरुष की मर्दानगी और एक हाशियाकृत समाज से आने वाले पुरुष की मर्दानगी में फर्क होता है, लेकिन कालान्तर में हाशियाकृत समाज के पुरुष भी अपने शोषकों में पाई जाने वाली मर्दानगी के तत्वों को खुद में समाहित करके उसे प्रतिबिम्बित करने लगे।

इसका एक उदाहरण उदय प्रकाश की लम्बी कहानी ‘पीली छतरी वाली लडकी’ में देखा जा सकता है। जब तथाकथित छोटी जाति से आने वाला एक लड़का एक ‘सवर्ण’ लड़की के साथ सम्भोग कर रहा होता है तो उसे लगता है कि वह अपने सदियों से चले आ रहे अपने पूर्वजों के शोषण का बदला ले रहा है। मर्दानगी लंबे समय तक शोषक वर्ग का हथियार रही है। इसीलिए जातिगत शोषण के सबसे क्रूरतम रूपों में बलात्कार शामिल है। इसी की प्रतिक्रियास्वरूप शोषित वर्ग भी अपने शोषण का विरोध बरास्ते मर्दानगी ही देखता है।

इसे भी पढ़ें

पहचान की राजनीति और वामपंथ

मसलन, जेएनयू के उक्त छात्र द्वारा स्पिवाक को ‘बिच एंड बास्टर्ड’ कहना या ‘अपर कास्ट योनि’ के प्रति दलित युवकों की ‘फेटिश’ (वस्तुपूजा) को दिखाना जिसके जरिये वे मूर्ख बनते हैं, यह सब बातें उसी दायरे में आती हैं। हम पाते हैं कि मर्दानगी ही वह धागा है जो जाति, धर्म, नस्ल, वर्ग, इन सब से आगे बढ़कर समाज के मर्दों को एक-दूसरे से जोड़ता है और महिलाओं के खिलाफ काम करता है। इस प्रवृत्ति का सबसे सटीक नजारा तब देखने को मिलता है जब उक्त छात्र की फेसबुक दीवार पर एक वीडियो की ओर हमारी नजर जाती है जिसमें उसके पीछे जेएनयू लिखा नजर आ रहा है और वह कहता है- ‘हर कॉलेज का एक गुंडा होता है और इस कॉलेज का गुंडा मैं हूं’। इस वीडियो से उसके ‘कबीर सिंह’ स्टाइल ‘मर्द’ होने का स्वर निकल रहा है। यही छात्र ‘हीरामंडी’ वेब सीरीज के बहाने मुगलों पर हमला करता है। तब भी उसके भीतर की मर्दवादी कुंठा और उग्रता सामने आती है। एक अन्य पोस्ट में वह मायावती के समर्थन में आए दलितों को ‘ठुल्ला’ कहकर सम्बोधित कर रहा है।

इसके अलावा कई जगह उक्त छात्र की मुसलमानों से नफरत, महिलाओं (जिनमें न सिर्फ सवर्ण बल्कि दलित महिलाएं भी शामिल हैं) पर द्वेषपूर्ण हमले, दलित समाज के उन लोगों पर हमला जो उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं (मसलन एक जगह वह कहता है कि ‘यह भड़वे दलित प्रोफेसर क्यों चुप हैं स्पिवाक पर’), तथा प्रेमचंद को पसंद करने वाले दलित समाज के लोगों को ‘चमारिया’ कहना, आदि का खुलेआम प्रदर्शन देखा जा सकता है।

अगर हम इस सब को एकमुश्त रख कर देखें, तो उक्त छात्र के व्यक्तित्व और उसकी राजनीति तथा सार्वजनिक मुद्राओं को समझने में मर्दानगी का चश्मा शायद सबसे अधिक कारगर साबित हो। विडम्बना यह है कि स्पिवाक वाले विवाद के बाद वह अपनी गालियों को जस्टिफाइ करने के लिए बदले में मायावती को दी हुई अपनी गालियां दिखाता है। यहीं उसका दोहरा चरित्र और पहचान की राजनीति का पाखंड भी उजागर हो जाता है।

एक और चीज उक्त छात्र के ऐसे व्यवहार को समझने में मदद करती है- वह अचानक आई ‘ब्राह्मण अध्ययन’ विशेषज्ञों की बाढ़ है। जहां तक मुझे जानकारी है यह पदबंध सबसे पहले पूर्व पत्रकार दिलीप मंडल ने अपने लिए खुद इस्तेमाल किया था जब उन्होंने खुद को ब्राह्मण मामलों के विशेषज्ञ के रूप में प्रचारित करना शुरू किया। इसी तरह, खुद को ‘प्रोफेसर’ कहने और लिखने का चलन भी मंडल की ही देन है जबकि उन्होंने प्रो. विवेक कुमार के निर्देशन में अपनी पीएचडी भी कथित तौर पर पूरी नहीं की। इत्तेफाक कहिए कि मंडल भी जेएनयू में पंजीकृत थे।

‘ब्राह्मण अध्ययन’ के इस दिलीप-मंडलीय वृत्त का प्रसार कहां तक हो रहा है, यह आज लोग स्पिवाक विवाद में उक्त छात्र के रवैये में देख रहे हैं और चकित हो रहे हैं, हालांकि वे लोग तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं हैं जिन्होंने मंडल के लिखे को फॉलो किया है और ‘सामाजिक न्याय’ का बाना पहनकर उन्हें धीरे-धीरे स्त्रीद्वेषी, मुस्लिमद्वेषी और कॉरपोरेट-प्रेमी बनते देखा है। इस किस्म की राजनीति का अंत दक्षिणपंथ की ही गोद में होता है, एरिक हॉब्सबॉम काफी पहले यह कह कर जा चुके हैं लेकिन जेएनयू जैसे परंपरागत रूप से वाम बौद्धिक परिसर में हम आज ऐसा घटता देख रहे हैं और इस पर सवाल करने वाला कोई नहीं है।

पहचान की राजनीति और दक्षिणपंथ

मार्क्सवादी इतिहासकार एरिक हॉब्सबॉम ने 2 मई 1996 को लंदन के इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में एक व्याख्यान दिया था। उसमें वे कहते हैं, ‘’जिन देशों में राजनीतिक दल वोट हासिल करने की प्रतिस्पर्धा में जुटे होते हैं, वहां किसी विशेष पहचान समूह से खुद को जोड़ने के ठोस राजनीतिक लाभ मिलते हैं: मसलन, ऐसे समूहों के सदस्यों के प्रति पक्षपात, नौकरियों में कोटा इत्यादि। अमेरिका में भी यही स्थिति है, लेकिन वह इकलौता नहीं है। मसलन, भारत में, जहां की सरकार सामाजिक समता लाने के लिए प्रतिबद्ध है, खुद को निचली जाति या किसी मूलनिवासी कबीलाई समूह के रूप में चिह्नित करवाए जाने के वास्तविक लाभ मिलते हैं, जिससे आप इन समूहों को नौकरियों में मिली अतिरिक्त गारंटी का लाभ ले सकते हैं।‘’

हो सकता है कि निजी पेशेवर ‘लाभ’ वाली बात में सच्चाई हो, लेकिन इसके बड़े नुकसान क्या हैं हॉब्सबॉम इसे स्पष्ट शब्दों में बताते हैं। वे लिखते हैं, ‘’आज वामपंथ और दक्षिणपंथ दोनों ही पहचान की राजनीति के सहारे आगे बढ़ रहे हैं। बदकिस्मती कहिए कि अल्पसंख्यकों के विशुद्ध गठजोड़ के रूप में विघटन का खतरा वामपंथ के मामले में असामान्य रूप से कहीं ज्यादा है क्योंकि प्रबोधन के महान सार्वभौमिक नारों के पतन- जो कि अनिवार्यत: वाम धारा के नारे थे- ने उसके पास विभिन्न तबकों के बीच समान हितों के सूत्रीकरण का कोई स्वाभाविक तरीका नहीं छोड़ा है।‘’

तकरीबन तीन दशक पहले कही गई यह बात भारत के संदर्भ में आज बहुत सटीक जान पड़ती है। पहचान की राजनीति का संकट दोनों तरफ है। यानी विवाद की जमीन पाले के दोनों ओर पोली है। इसीलिए किसका पाला मजबूत है, यह उसके कर्कश और अश्लील स्वर से तय हो रहा है। यह विमर्श नहीं, अमर्ष है।

यह सब लिखने का मेरा एक उद्देश्य यह पूछना था कि वे तमाम लोग जो संजीदा तौर पर जाति के खिलाफ संघर्ष में शामिल हैं और एक समतामूलक समाज बनाने की इच्छा रखते हैं, क्या एक छात्र की मर्दवादी राजनीति और भाषा को सही ठहरा पाएंगे? अगर नहीं, तो फिर क्यों एक बड़ा तबका जो खुद को नारीवादी कहता है और प्रतिच्छेदी नारीवाद (intersectional feminism) को भी समझने का दावा करता है छात्र के पीछे आंख मूंदकर खड़ा है?

इस संदर्भ में अम्बेडकर को पढ़ते हुए मुझे ऐश्वर्य कुमार की कही एक बात याद आती है कि, ‘अम्बेडकर समानता के अमूर्त सिद्धांतों की जगह बन्धुत्व एवं भाईचारे के एक गैर-मर्दवादी विचार को तरजीह देते थे।‘ तो क्या अम्बेडकर की नजर में जेएनयू के इस छात्र की कारगुजारियां ‘गैर-मर्दवादी’ हैं? हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी भी पहचान के संघर्ष को सफल बनाने के लिए अन्य पहचानों के संघर्षों के साथ एकजुटता जाहिर करनी ही होगी। दलितों की मुक्ति के प्रश्न को मुसलमानों की मुक्ति से काटकर नहीं देखा जाना चाहिए और इन दोनों सवालों के बीच जेंडर के सवाल को भी गोल नहीं कर देना चाहिए।

यह लेख लिखने के पीछे एक कारण यह भी था कि इस मसले पर लगभग सभी बहसें अंग्रेजी में हो रही थीं- वही अंग्रेजी जिसमें गलत उच्चारण की वजह से इस पूरे मामले को तूल मिली। आज भी ‘सबाल्टर्न’ का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजी शिक्षा से दूर है और हिंदी के सहारे अपनी बात लिखता-बोलता है। इसलिए हिंदी में इस मसले पर कुछ लिखा जाए यह मुझे जरूरी लगा। इसके अलावा, न तो स्पिवाक से मेरा कोई निजी सम्बन्ध है, न ही मैं जेएनयू के उक्त छात्र को जानता हूं। मेरी सदिच्छा है कि जो बात एक सवाल से शुरू हुई थी वह व्यापक विमर्श तक पहुंचे, व्यक्तियों तक जाकर गाली-गलौज की गंदी गलियों में गुम न हो जाए।

सन्दर्भ

- Bahl, V। (1997)। Relevance (or Irrelevance) of Subaltern Studies। Economic and Political Weekly, 32(23), 1333–1344। http://www।jstor।org/stable/4405482

- Hardiman, D। (1986)। “Subaltern Studies” at Crossroads। Economic and Political Weekly, 21(7), 288–290। http://www।jstor।org/stable/4375333

- Sarkar, S। (1997)। “The Decline of the Subaltern in Subaltern Studies,” in Sumit Sarkar: Writing Social History, Oxford University Press।

- Eaton, R। M। (2000)। (Re)imag(in)ing Other2ness: A Postmortem for the Postmodern in India। Journal of World History, 11(1), 57–78। http://www।jstor।org/stable/20078818