आप अपने तर्क की शुरुआत उस आम धारणा के विस्तृत खंडन से करते हैं जिसके अनुसार मानवता सभ्य होने की अपनी यात्रा के दौरान कई अलग-अलग पड़ावों से गुजरी है और हर पड़ाव की अपनी आधारभूत उत्पादन प्रणाली रही है (उदाहरण के तौर पर हम पहले शिकार पर आश्रित थे, फिर किसानी आई और उसके बाद व्यापारिक सभ्यता)। इसके बरक्स आप कहते हैं कि इस तरह की अवधियों के अंतर्गत इतिहास को देखने का चलन असल में उस देशज आलोचना (Indigenous Critique) की ताकत को “निष्क्रिय” करने और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में उभरा, जिसने प्रबोधन काल के शुरुआती दिनों में ही औपनिवेशिक किलों की बुनियाद हिला डाली थी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि इतिहास को अवधियों में बांटकर करीब-करीब मशीनी विकासक्रम की तरह देखने की यह शुरुआत कैसे हुई?

डेविड वेनग्रो : हां, यह एक ठीकठाक जटिल प्रक्रिया है, जिसको उघाड़ने की भरपूर कोशिश हमने द डॉन ऑफ़ एवरीथिंग के दूसरे अध्याय में की है। इस काम को अंजाम देने में कई तरह के लोगों का हाथ रहा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम अठारहवीं शताब्दी के अर्थशास्त्री व फिजियोक्रेट ऐन-रॉबर्ट जॉक तुर्गो का है जिन्होंने “सार्वभौमिक इतिहास” (युनिवर्सल हिस्ट्री, उनका ही दिया हुआ पद) पर लिखते हुए मानवीय विकास का सिद्धांत दिया था। इसी सिद्धांत ने स्कॉटिश प्रबोधन काल के चिंतकों, जैसे एडम स्मिथ एवं जॉन मिलर को प्रेरित किया, जिनके काम ने आधुनिक आर्थिक विचार और कुछ मायनों में आधुनिक समाज विज्ञान की नींव डाली। उनका मुख्य प्रयास मनुष्यों को उनकी आजीविका के साधनों अथवा उत्पादन प्रणाली के आधार पर बांटना था और इसी खांचे के भीतर मानवीय जीवन के अनुभवों के अन्य पहलुओं (राजनीति, धर्म, शादी-विवाह के रीति रिवाज, सम्पत्ति सम्बन्धी कानून, आदि) को समझना था। यही वह मौका है जब पहली बार हमारा परिचय शिकारी, चरवाहे, खेतिहर से होते हुए अंततः उस शहरी-वाणिज्यिक समाज के विभिन्न चरणों के दौरान पैदा हुई विकास-श्रृंखला के रूप में विश्व-इतिहास अथवा सामाजिक विकास-क्रम की अवधारणा से होता है, जिसे बढ़ावा देने में इन लेखकों की दिलचस्पी रही थी।

समाज विज्ञानियों ने बार-बार इस बात की ओर हमारा ध्यान दिलाया है कि इस तरह की श्रेणियों का इस्तेमाल कैसे मानव विकास के एक “भद्दे” भौतिकवादी नजरिये को बढ़ावा देता है, जिसे मार्क्स ने भी बाद में खारिज कर दिया था, इसके बावजूद यह आज तक हमारे बीच मौजूद है। सोचने की बात यह है कि इन्हें ईजाद ही क्यों किया गया था? इसका ताल्लुक उस बात से है जिसे नृतत्वशास्त्री जोहानेस फेबियन ने अपनी किताब टाइम एंड द अदर में “समकालीनता का नकार” कहा है (डिनायल ऑफ कोवलनेस, यानी दुनिया के तमाम समकालीन समाज अलग-अलग ऐतिहासिक चरणों में एक साथ जी रहे हैं)। हमारा कहना है कि अठारहवीं शताब्दी में जो हुआ, उसे मोटे तौर पर इस तरह समझा जा सकता है: यूरोप का बौद्धिक और नैतिक जगत दूसरी जगहों पर मौजूद सामाजिक आजादी व देशज जीवन से जितना ज्यादा प्रेरित था उतना ही ज्यादा खतरा भी महसूस करता था- खासकर अमेरिका और विशेष तौर पर ग्रेट लेक्स एवं ईस्टर्न वुडलैंड के समाजों में मौजूद आजादी से। इसकी जानकारी हमें मिशनरियों एवं अन्य यात्रियों के भेजे उन विवरणों में मिलती है, जो आश्चर्यजनक रूप से प्रबोधनकालीन यूरोप के बौद्धिक हलकों में बेस्टसेलर साबित हुए थे। सबकके बीच बराबरी, राजशाही और धार्मिक रूढ़ियों के बहिष्कार, और स्त्रियों की आजादी के मामले में फर्स्ट नेशन (उत्तरी अमेरिका और कनाडा के कुछ मूलनिवासी देश) के लोग यूरोप के उन प्रगतिशीलों के मुकाबले मीलों आगे थे, जो इन चीजों को सराहते थे और हासिल भी करना चाहते थे।

इसके निहितार्थ बहुत व्यापक थे लेकिन तुर्गो जैसे अपेक्षाकृत रूढ़िवादी विचारकों के लिए यह खतरे का सबब भी था (और बेशक उस वक्त के फ्रांसीसी समाज के सन्दर्भ में उनका सोचना पूरी तरह से गलत भी नहीं था: हमें याद रखना चाहिए कि तब फ्रांसीसी क्रान्ति बहुत दूर नहीं रह गई थी)। इसीलिए वे एक बहुत चतुर किस्म का तर्क पलटवार के तौर पर लेकर आए जिसकी छाप मानव इतिहास को लेकर हमारी समझ पर आज भी देखी जा सकती है। तुर्गो ने माना कि इन तथाकथित “बर्बर” लोगों के बीच निश्चित रूप से आजादी और बराबरी के मूल्य मौजूद हैं जिनकी तारीफ भी की जानी चाहिए, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है कि वे यूरोपियों से अधिक उन्नत हैं बल्कि इसलिए कि वे ज्यादा सरल एवं आदिम हैं। सरल और आदिम से तुर्गो का आशय भौतिक एवं तकनीकी सन्दर्भ में था। इसका निहितार्थ यह था कि ऐसे गुण और ऐसी आजादी हासिल करने के लिए हमें अतीत की तरह झोपड़ियों में रहना होगा, कपड़े नहीं पहनने होंगे तथा चीजों पर मालिकाने को खत्म करना होगा (बेशक यह देशज जीवन के बारे में लकीर के फकीर वाली समझ थी जिसका असलियत से बहुत कम नाता था, लेकिन इस जुमले में इतनी ताकत थी कि इसका प्रभाव व्यापक हुआ)। इस तर्क ने मूलनिवासी अमेरिकियों को अस्तित्व के एक अलग ही घेरे में धकेल दिया, बिलकुल वैसे ही जैसा कि आधुनिक अफ्रीकी समाजों पर यूरोपीय धारणाओं के बारे में फेबियन ने लिखा है। समकालीन राष्ट्रों के आचार-व्यवहार को लेकर उस समय चल रही बहसों में इन्हें शामिल करने के बजाय इन लोगों को इंसानी अस्तित्व के किसी प्राचीन “चरण” के प्रतीक अवशेष के रूप में देखा जाने लगा, जिनका अस्तित्व खेती और शहरों आदि के उद्भव से पहले का है (तथ्य यह है कि ये लोग खुद खेती करते थे और शहरों को बनाने में भी इन लोगों का लम्बा इतिहास रहा है)। यह बाहरी आलोचनाओं को चुप कराने या जैसा कि आपने कहा, निष्क्रिय करने की एक बौद्धिक रणनीति थी और कमोबेश इसने यही काम किया भी।

साशा सवानोविच : किताब के एक पैराग्राफ में आपने बहुत संक्षेप में अमेरिका में इरोकोइना भाषा बोलने वाले समूहों में पाई जाने वाली सम्पत्ति की एक ख़ास अवधारणा का जिक्र किया है जहां श्रम एवं जमीन का मालिकाना तो व्यक्तिगत है लेकिन उनके उत्पादन पर पूरे समुदाय का हक होता है। मेरे खयाल से यह बहुत दिलचस्प व्यवस्था है, लेकिन मेरी जानकारी में इसका कोई आधुनिक समकक्ष मौजूद नहीं है। यह व्यवस्था कैसे काम करती थी?

डेविड वेनग्रो : असल में, इन मामलों में जमीन पर व्यक्तियों का नहीं बल्कि परिवारों का मालिकाना होता था जिन पर औरतें मजदूरी करती थीं तथा उससे होने वाली उपज का बंटवारा महिलाओं के समूहों द्वारा ही किया जाता था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण संस्थान की भूमिका संयुक्त परिवारों के रहने लायक बनाए गए बड़े मकान निभाते थे। लगभग साल भर पहले मुझे योरॉन-वेंदत देश (यह क्यूबेक के बाहरी इलाके में स्थित है) के आधुनिक प्रशासनिक केंद्र वेन्दकी आने का न्योता मिला था। वहां उन लोगों ने ऐसा ही एक ढांचा शैक्षणिक इस्तेमाल के लिए लकड़ी और पेड़ों की छाल से दोबारा बनाया था। वहीं मेरी मुलाकात एक पुरातत्वविद जेनिफर बिर्च से हुई। वे इस तरह की व्यवस्थाओं के काम करने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रही हैं, जो सोलहवीं शताब्दी या उससे भी पुरानी हैं। मूल रूप से इस तरह के बड़े मकानों में कई परिवार एक साथ अपने-अपने हिस्सों में रहते थे तथा महिलाएं (विशेषकर कुलमाताएं) यहां की सर्वेसर्वा होती थीं जबकि मर्दों की भूमिका गौण होती थी (संयोग से, बाद में हौरेनौशॉनी की लीग अथवा संघ का निर्माण जिस सामाजिक अवधारणा पर हुआ वह संयुक्त परिवारों के रहने लायक इन बड़े मकानों की ही देन थी, और इस दावे के पीछे मजबूत तर्क हैं कि बाद में बने अमेरिकी संविधान के पीछे भी यह लीग प्रेरणा का एक स्रोत था)। इन संयुक्त परिवारों में खेती के लायक उपलब्ध जमीन, बीज, एवं खेती के औजारों आदि के सम्बन्ध में सभी नियन्त्रण महिलाओं के हाथ में होता था। खेती को निर्वाचित महिला मुखियाओं के अंतर्गत संगठित किया जाता था। तीन तरह की फसलें पैदा की जाती थीं (मक्का, फली और कुम्हड़ा), जिन्हें “तीन बहनें” भी कहा जाता था। ये लोग जंगली फल-फलियां भी इकट्ठा करते थे। महिलाएं ही घरेलू अर्थव्यवस्था की प्रभारी होती थीं। तमाम परिवारों को खाना पकाकर परोसने से लेकर जरूरत पड़ने पर कभी-कभी मेहमानों के लिए भी खाना पकाने का काम इसमें शामिल था। रसोई पर महिलाओं के इस नियन्त्रण के चलते ही पुरुष शिकार, युद्ध और अंतर-समूह परिषदों के काम कर पाते थे और इसी के परिणामस्वरूप महिलाओं को परिषदों में निर्णय लेने का अधिकार भी होता था। यह वीटो की ताकत कुलमाताओं में संस्थाबद्ध की गई थी जो अपने मत से परिषदों के प्रतिनिधियों के चुनाव और निर्णयों को प्रभावित कर सकती थीं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि पुरुषों द्वारा लाए गए गोश्त, मछली एवं अन्य खाद्य पदार्थों के वितरण पर भी महिलाओं का ही नियन्त्रण होता था।

साशा सवानोविच : पूरी किताब में कई उदाहरणों के माध्यम से आपने यह तर्क दिया है और इसके समर्थन में उदाहरण भी रखे हैं कि कैसे सदियों से मानव समाजों ने खुद को संगठित करने के लिए पदानुक्रम आधारित एवं समानता आधारित, दोनों तरीके अपनाए हैं। यहां तक कि हमारे प्रागैतिहासिक पूर्वजों ने अपने सामाजिक ढांचों को सचेत रूप से बिगाड़ा और बनाया। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो मानव इतिहास में राजनीतिक जीवन को लेकर हमेशा से ही विविधता एवं जटिलता मौजूद रही है, हालांकि एक बिंदु पर आकर यह सभी ढांचे एक ही व्यवस्था में समाहित हो गए, या जैसा कि आप कहते हैं, हम लोग फंस गए। हम कैसे फंस गए और किस चीज में, इसे आप थोड़ा संक्षेप में बता सकते हैं?

डेविड वेनग्रो : फंस जाने से आशय है कि वैश्विक व्यवस्थाओं का उस चरण पर पहुंच जाना, जहां से बतौर प्रजाति हम कहीं हिल नहीं पा रहे, जबकि एक जानलेवा खतरा हमारे सामने मुंह बाये खड़ा है (लोकतंत्र का क्षय, बढ़ते हुए युद्ध, गहराता जलवायु संकट आदि)। अगर मार्क फिशर के शब्दों में कहें, तो यही “पूंजीवादी यथार्थवाद” है। इसका मूल विचार यह है कि असल में हमारे पास वर्तमान व्यवस्था का कोई विकल्प मौजूद नहीं है, बावजूद इसके कि हम बिना कुछ किए यूं ही आगे बढ़ते रहे तो हमारी प्रजाति का ही भविष्य संकट में पड़ जाएगा। मुझे लगता है कि हम इस पर अलग से बात कर सकते थे, लेकिन हमें लगा कि यह तो बेहद स्वाभाविक बात है। जो बात स्वाभाविक नहीं है, वो यह कि हम इस मोड़ पर किस प्रक्रिया से होकर पहुंचे, जहां हमारे लिए एक कामचलाऊ विकल्प की कल्पना कर पाना भी बेहद मुश्किल हो चला है। जो पुरानी कहानी हमें सुनाई गई थी- और मुझे उम्मीद है कि हम अब उससे पार आ चुके हैं- वह हमेशा से ही उन चीजों के बारे में होती थी जो कि हजारों साल पहले हुई थीं: आदिम साम्यवाद का पतन, कृषि और निजी सम्पत्ति का आविष्कार, शहरों का उभार और फलस्वरूप राज्यों का उदय, इत्यादि- इस कहानी ने वर्तमान को अतीत का महज एक फुटनोट बनाकर रख दिया है। सभी महत्वपूर्ण दहलीजें हम सदियों पहले लांघ चुके हैं और इसीलिए अब कुछ खास बचा नहीं है जिसके बारे में निर्णय लिया जा सके। मानव अतीत के बारे में हमारा समकालीन ज्ञान कहीं से भी इस आख्यान को पुष्ट नहीं करता। किसी ठोस साक्ष्य के बजाय यह प्रबोधन काल के दार्शनिकों की अटकलबाजियों का नतीजा है। आधुनिक विज्ञान से किसी वाबस्तगी के बगैर कोई व्यक्ति इस कहानी को अब भी बेचने की कोशिश क्यों कर रहा है, अपनी किताब में हमने अगर इस सवाल को साफ कर दिया है तो मेरे खयाल से इतना ही काफी होना चाहिए। फिर भी, हमने इससे आगे बढ़कर कुछ बेहतर सवाल करने की भी कोशिश की है। जब हम कहते हैं कि “फंस गए”, तो इससे हमारा आशय मानवीय स्वतन्त्रता के तीन प्राथमिक रूपों के ह्रास से है: देशांतरण की आजादी, नाफरमानी की आजादी, और सामाजिक जगत का विध्वंस कर के उसे अपने मन-मुताबिक बुनियादी रूप से दोबारा गढ़ने की आजादी। यही वह विचार हैं जिन पर मैं काम करना जारी रखूंगा। और जैसा कि मैं कहता हूं कि यह किताब असल में “असमानता की उत्पत्ति” से जुड़े पुराने दार्शनिक कूड़े-कचरे को साफ करने का एक प्रयास था ताकि हम मानव इतिहास के बारे में कुछ ढंग के सवाल पूछ सकें। मोटे तौर पर हम यहीं तक पहुंचे हैं, और जैसा कि हमने अपने प्राक्कथन में भी बताया है, हमारा इरादा हमेशा से यही था कि आगे आने वाली किताबों में इस तरह के नए सवालों से दो-दो हाथ किया जाए।

साशा सवानोविच : व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की यूरोपीय एवं अमेरिकी अवधारणाओं की तुलना करते वक्त आप जोर देकर कहते हैं कि यूरोपीय अवधारणा चूंकि रोमन कानूनों से उपजी है इसलिए वह अनिवार्य तौर पर निजी सम्पति के विचार से जुड़ी हुई है। प्राचीन रोम में स्वतन्त्रता का अर्थ था एक व्यक्ति (जो परिवार का पुरुष मुखिया होता था) द्वारा अपनी सम्पत्ति- अपने गुलामों, पत्नी और बच्चों सहित- के मन-मुताबिक निस्तारण की आजादी। इसके अलावा, चूंकि सच्ची आजादी का अर्थ है दूसरे मनुष्यों पर निर्भरता का न होना (सिवाय उसके जो अपने नियंत्रण में हो), इसका एक आशय यह भी था कि परिवार कमोबेश आत्मनिर्भर हों। मेरे हिसाब से यह बात परिवार को लेकर मेलिंडा कूपर की उस अवधारणा के करीब जान पड़ती है जहां वे परिवार को नव-उदारवाद और नव-रूढ़िवाद के संगम के रूप में देखती हैं: नव-उदारवाद के आने से एकल परिवार को (एक बार फिर) कर्ज, धन हस्तान्तरण, और रखरखाव का विशेषाधिकार प्राप्त हो गया। ये चीजें प्राकृतिक रूप से हर खतरे के प्रति बीमा का काम करती हैं तथा मजबूत आर्थिक विकल्प भी मुहैया कराती हैं। दूसरे शब्दों में, कूपर का मानना है कि भले ही नव-उदारवाद जीवन के हर क्षेत्र को अनुबंध आधारित सम्बन्धों के दायरे में ले आना चाहता है, लेकिन फिर भी इसे अनुबंध-रहित एक परिवार की दरकार है जो उसकी मजबूत नींव का काम कर सके। आज के दौर में पारिवारिक सम्बन्धों के बीच जो खाई सम्पत्ति के सम्बन्धों की वजह से बन रही है, उसे आप किस तरह से देखते हैं?

डेविड वेनग्रो : आपके आखिरी बिंदु से बात को अच्छे से समझा जा सकता है। हमने भी इस बात पर गौर किया है कि जब कभी देखभाल से जुड़े ढांचे- जैसे परिवार, कुनबा, या मन्दिर सरीखी धर्मार्थ संस्थाएं- हिंसा और प्रभुत्व के संगठित रूपों के साथ मिल जाते हैं, तो कुछ बेहद महत्वपूर्ण घटता है जिसे उलट पाना बहुत मुश्किल होता है। अकसर राजशाहियों, साम्राज्यों, और राष्ट्र-राज्यों की बुनियाद में हमें यही तत्व देखने को मिलते हैं, जहां नुकसान पहुंचाने वाली अल्पकालिक कार्रवाइयां चुपचाप गहरी ढांचागत हिंसा में बदल जाती हैं। अमूमन यह हिंसा नजर नहीं आती, लेकिन यह इस बात को तय कर देती है कि तमाम लोगों को यह महसूस करने के लिए बाध्य कर दिया जाय कि उनकी निजी जिन्दगी और जरूरतें कोई मायने नहीं रखतीं। निश्चित तौर पर इसका लेना-देना सामाजिक स्वतंत्रताओं (जगह छोड़ पाने, नाफरमानी आदि) के ह्रास से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन किन तरीकों से, इसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज के समय के लिहाज से इस बात को समझना है, तो हमें देखना होगा कि कैसे बतौर समाज हम बुजुर्गों का खयाल रखने के लिए पर्याप्त ढांचे बनाने में असफल रहे हैं। हम समाज के उन पेशेवरों की भी कद्र नहीं करते जो यह काम कर रहे हैं, या अगर हम यही देखें कि कैसे बुजुर्गों से उम्मीद की जाती है कि वे अपने नाती-पोते की दिन-रात देखभाल करें जबकि उनके अपने बच्चे जरूरतें पूरी करने के लिए चौबीस घंटा खटते रहते हैं। ऐसा लगता है कि हम एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में जी रहे हैं जहां हमें लगता है कि बुढ़ापा तो बस दूसरों को आएगा, हमें नहीं। मेरे हिसाब से यह ठीक उसी प्रक्रिया के लक्षण हैं जिसका जिक्र मेलिंडा कूपर करती हैं। बुजुर्गों के “उपयोगी” न रह जाने के बाद एकल परिवारों में उनके लिए कोई जगह न रह जाना और दुर्बल परिजनों को सामान्यतः लचर सरकारी संस्थाओं में भर्ती करा देना- यह सब इसी बात को पुख्ता करता है कि परिवार अब बहुत तेजी से आर्थिक मूल्यों के उत्पादन और निजी सम्पत्ति की सुरक्षा का गढ़ बनते जा रहे हैं।

साशा सवानोविच : किताब में व्यक्तिवाद की दो किस्मों की तुलना भी पेश की गई है। पहला, यूरोपीय व्यक्तिगवाद, जिसमें खुद को दूसरों से आगे रखने की होड़ शामिल है तथा दूसरा अमेरिकी, जिसमें हर व्यक्ति दूसरे को उसकी जिन्दगी स्वायत्त रूप से जीने देने के साधनों की गारंटी देता है। क्या आप थोड़ा विस्तार में बता सकते हैं कि यह स्वायत्त जीवन आखिर क्या बला है?

डेविड वेनग्रो : सम्भावनाएं तो अनंत हैं, लेकिन अमेरिकी समाज में गौर करने वाली बात यह है कि यहां लोग एक दूसरे को भुखमरी या बेघर होने के डर के बगैर जीने की रियायत देते हैं। डेविड ग्रेबर इसी को बेसलाइन कम्युनिज्म कहते हैं, जो किसी न किसी रूप में तो हर समाज में मौजूद है लेकिन हमारे यहां तकरीबन खत्म होता जा रहा है। मूलनिवासी अमेरिकी समीक्षकों ने इसी चीज को बेहद शर्मनाक माना था, जब उन्होंने गौर किया कि कैसे यूरोपियों ने शुरुआती औपनिवेशिक शहरों में खुद को बसाया था। ये बात अलग है कि देशज समाजों ने भी यूरोप में अपने प्रतिनिधि भेजे थे (इस बारे में कैरोलीन डॉड्स पेनॉक की एक अच्छी किताब आई है जिसका नाम है ऑन सैवेज शोर्स)। आप अपने लोगों के साथ ऐसा कैसे होने दे सकते हैं?

साशा सवानोविच : अमेरिकी देशज संस्कृतियों के अपने अध्ययन में आपने उनके समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार तीन तरह की स्वतंत्रताओं की बात की है: देशांतरण की स्वतन्त्रता, नाफरमानी की स्वतन्त्रता, और सामाजिक व्यवस्था को बनाने और बदलने की स्वतन्त्रता। सबसे आखिरी वाली स्वतन्त्रता को अमल में लाने के लिए जो सबसे पहली शर्त है वह है वादे करने की स्वतन्त्रता। आज के समय में हम वादे करने के लिए कितने स्वतंत्र हैं?

डेविड वेनग्रो : असल में जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमने इन धारणाओं का कहीं ज्यादा व्यापक रूप में इस्तेमाल किया है। वास्तव में, स्वतन्त्रता की यह तीनों किस्में लगभग हर उस जगह के इतिहास में अलग-अलग रूपों में मौजूद रही हैं जो आधुनिक राष्ट्र-राज्य की छत्रछाया से बाहर रहे हैं। दूसरी ओर, फर्स्ट नेशन हमें इसके सबसे दिलचस्प उदाहरण मुहैया कराते हैं। उदाहरण के तौर पर, अमेरिकी मिडवेस्ट के इतिहास में देशांतरण को अक्सर पूरी सामाजिक व्यवस्था को बदलने वाला माना जाता रहा है जहां तीनों आजादियां- जगह छोड़ कर जाने की, नाफरमानी की और नई दुनिया बनाने की- मुक्ति के एक प्रोजेक्ट में समाहित हो जाती हैं। जिसे आज की तारीख में हम “सोशल मूवमेन्ट” कहते हैं, वह अकसर शाब्दिक रूप से जमीन पर ‘मूवमेंट’ के रूप में घटित होता था। उपनिवेशीकरण और नरसंहारों की मार झेलने के बाद भी लोगों में अगर ऐसी आजादी हाल फिलहाल तक अपेक्षाकृत कायम थी, तो सोचने वाली बात है कि नस्ली पूंजीवाद और साम्राज्यवादी प्रभुत्व के विस्तार से पहले का इंसानी इतिहास कैसा रहा होगा। हम वादे करने के लिए आज कितने आजाद हैं, जहां तक इसका सवाल है, डेविड ने कर्ज पर लिखी अपनी दिलचस्प किताब के निष्कर्ष में कहा है कि आज के समय में अधिकतर लोग कर्ज में इतने डूबे हुए हैं कि उन्हें यह उम्मीद ही नहीं है कि वे यह कर्ज लौटा पाएंगे और इस ग्लानि में वे यह सोचते हैं कि कहीं न कहीं इस हालत के लिए वे खुद ही जिम्मेदार हैं। और वे लोग जो मोटे तौर पर वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने के पक्षधर हैं, समझते हैं कि इसके बेहद गंभीर राजनीतिक नतीजे होंगे- वरना स्कूल से निकलते ही नौजवानों को पूरावक्ती काम और कर्ज के अश्लील दुष्चक्र में क्यों धकेला जाता? अगर ऐसा नहीं होता, तो सोचिए कि ये लोग एक-दूसरे से कैसे वादे करते, कि वे किस तरह के समाज में जीना चाहते हैं? क्या ही वादे और प्रतिबद्धताएं वे एक दूसरे से कर पाएंगे? मैं डेविड से पूरी तरह से सहमत हूं- असल में हम इस बारे में कुछ नहीं जानते और तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक कि हम ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा करते जिनमें ये स्वतंत्रताएं फल-फूल सकें।

साशा सवानोविच : अपने आखिरी के अध्यायों में आपने सभ्यता की अवधारणा को दोबारा गढ़ने का एक दिलचस्प प्रस्ताव पेश किया है। आपके इस वर्णन में महिलाएं कहां हैं?

डेविड वेनग्रो : अमूमन जिसे हम सभ्यता कहते हैं, वह और कुछ नहीं बल्कि औरतों के ज्ञान पर उन आत्ममुग्ध मर्दों द्वारा किया गया कब्जा है जिन्हें महज अपनी आने वाली पीढ़ियों को दिखाने के लिए अपनी उपलब्धियां पत्थरों पर खुदवाने का शौक था। अधिकतर संग्रहालयों में यही सब भरा पड़ा है। इस सवाल का मेरे विषय पुरातत्व से सीधे लेना-देना है, जो हमें इस बात के प्रति बेहद संवेदनशील बनाता है कि हम अपने पीछे क्या छोड़कर जा रहे हैं और मानवता के रिकॉर्ड में क्या बचेगा और क्या लुप्त हो जाएगा। आम तौर पर सभ्यता से हमारा अभिप्राय महान अविष्कारों, खोजों और कुछ अर्थों में सभ्य होने- मसलन परस्पर दयाभाव या सत्कार- से होता है, लेकिन अगर हम गौर करें तो इतिहासकारों ने जिन समाजों को “सभ्यता” का नाम दिया है, जैसे कि रोम, एज्टेक या इन्का साम्राज्य, अथवा प्राचीन मिस्र, वे सभी ऐसी व्यवस्थाएं थीं जो हिंसा, जोर-जबर और अनिवार्यत: महिलाओं के दमन के दम पर कायम थीं। इन समाजों ने वास्तव में कोई आविष्कार नहीं किया, लेकन हम तो इनके पिरामिडों और अन्य महान स्मारकों की चकाचौंध में इस बात को भूल ही जाते हैं। वास्तव में, जैसा कि हमने किताब में भी बताया है, अधिकतर क्षेत्रों में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियां जैसे कि नौवहन, गणित, धातुकर्म, पेड़-पौधों का औषधि में इस्तेमाल आदि साम्राज्यों के उद्भव से हजारों साल पहले की चीज है। उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जिन क्षेत्रों में ये खोजें हुईं, वहां प्रशासन या नियन्त्रण की कोई केंद्रीय प्रणाली नहीं थी। यह सब कुछ दरअसल साझेपन और सत्कार की प्रथाओं से मुमकिन हुआ है। यह भी देखने में आया है कि इनमें से कई खोजें नश्वर सामग्री के माध्यम से की गईं, जैसे कपड़े एवं वनस्पति तन्तु आदि। इसीलिए पुरातात्विक अभिलेखों में ये मौजूद नहीं हैं, और निश्चित रूप से ये महिलाओं के ज्ञान की थाती थे। तो क्यों न हम इसे ही “सभ्यता” कहें?

साशा सवानोविच : हम अपनी आज की समस्याओं एवं संघर्षों के बारे में पुरातात्विक, नृतत्वशास्त्रीय एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कैसे सोच सकते हैं? आप जिस ‘’देशज आलोचना’’ की बात कर रहे हैं, वह कहां से आएगी जो मौजूदा कल्पनालोक को झकझोरने और कुछ नया निर्मित करने जितनी ताकतवर हो?

डेविड वेनग्रो : हमने अमेरिकन ईस्टर्न वुडलैंड्स के फर्स्ट नेशंस के साथ यूरोप के साक्षात्कार के संबंध में देशज आलोचना का जिक्र किया है क्योंकि यह बात हमारे उठाए इस सवाल के केंद्र में है- प्रबोधन काल के दार्शनिक आखिर क्यों “असमानता की उत्पत्ति” के सवाल पर इतना अड़े हुए थे? देशज आलोचना कोई एक नहीं है। वह एकाधिक आलोचनाओं से मिलकर बनी है। इसकी जड़ें आरम्भिक औपनिवेशिक साक्षात्कारों तक फैली हुई हैं (उदाहरण के तौर पर, 1580 में मोंटेन्यु का लिखा विख्यात निबन्ध ऑन कैनिबल्स तुपिनाम्बा- अब पूर्वी ब्राजील में- लोगों की नजर से यूरोपीय समाज द्वारा उन पर किए गए अन्याय और उत्पीड़न की एक मर्मांतक दास्तान है)। और यह सिलसिला तब से लेकर आज तक कायम है। इसके अलावा, देशज आलोचना “मनमर्जी का हथियार” भी है। इसका लक्ष्य और दुश्मन हर बार एक नहीं होता, बेशक उनमें ऐतिहासिक निरंतरता और परस्पर रिश्ते होते हैं। उदाहरण के तौर पर, हम यह नहीं कह सकते कि दावी कोपिनावा द्वारा प्रस्तुत पूंजीवादी भौतिकता की शमनवादी आलोचना यानोमामी की अठारहवीं शताब्दी वाली आलोचना के जैसी है। मसलन, आप देखिए कि यूरोपीय प्रभुत्व को न्यायोचित ठहराने में धर्म की भूमिका कितनी बदल गई है। इससे इतर कुछ भी कहना उन आलोचकों की बुद्धिमत्ता को खारिज करने जैसा होगा तथा उनके दौर की समस्याओं एवं चुनौतियों से लड़ने में शक्तिशाली रणनीति बनाने की उनकी क्षमता को कम कर के आंकने जैसा होगा। इससे कोई भी आलोचना किसी भी तरह कम प्रामाणिक साबित नहीं हो जाती, जब तक कि प्रामाणिकता का आपका पैमाना ही किसी अन्य विश्वदृष्टि की जकड़बंदी में इतना ज्यादा न हो कि किसी किस्म का कोई गंभीर अंतर-सांस्कृतिक संवाद ही कभी संभव न हो सके। यह और कुछ नहीं, वास्तव में गैर-यूरोपियों को चुप कराने का एक तरीका है, जिसे मिशेल-हॉर्फ थुयो ने “द सैवेज स्लॉट” कहा था। दरअसल, ऐसे समकालीन आलोचकों को संजीदगी से लेने से हमा आश्वस्त होते जाते हैं कि हमारी हठधर्मिता की जड़ें मानवीय सम्भावनाओं पर विचार करने वाले उन मिथकीय ढांचों में निहित हैं, जिनके साथ हम पले-बढ़े हैं, जहां से मैंने बात शुरू की थी। इतिहास और पुरातत्व की भूमिका यहीं पर बनती है- ये ढांचे जैसे हैं और जिनके हित में हैं उसका पर्दाफाश करना; मानवीय सम्भावनाओं की नई समझदारियों तक पहुंचने में हमारी मदद करना, जो लोगों के जीवन-अनुभवों और जीवन-कर्म से निकले साक्ष्यों पर टिकी हो; साथ ही मानवेतर जगत के साथ उनके रिश्तों के तमाम रास्तों को खंगालना। लेकिन इन तमाम नए वैज्ञानिक साक्ष्यों का तब तक कोई उपयोग नहीं है जब तक हम इन्हें समझ सकने की क्षमता का विकास नहीं कर लेते। इसका मतलब है अपनी सबसे ज्यादा जानी-पहचानी अवधारणाओं के खांचे से बाहर निकल कर मनुष्य के सामाजिक जीवन के बारे में नई कल्पनाएं करने की छूट लेना- नई का मतलब जिन संरचनाओं में हमारी पढ़ाई-लिखाई हुई है उनसे इतर। मैं यहां किसी यूटोपियाई कवायद अथवा तुक्केबाजी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं नृतत्वशास्त्र के बारे में, जो अपने समस्याग्रस्त इतिहास और तमाम वर्तमान चिंताओं के बावजूद मुक्ति की समकालीन परियोजनाओं में बेहद अनोखे ढंग से योगदान कर सकता है। मुझे लगता है कि डेविड ग्रेबर का जीवन और उनका काम इसी बात को दर्शाता है। इस साल एक किताब भी आ रही है जिसमें ग्रेबर के रास्ते का अनुसरण करने वाले विभिन्न नृतत्वशास्त्रियों के शानदार लेख संग्रहित हैं। किताब के सम्पादक होली हाइ और जोशुआ रेनो हैं। किताब का नाम है ऐज इफ ऑलरेडी फ्री: एन्थ्रोपोलॉजी एंड एक्टिविज्म आफ्टर डेविड ग्रेबर (हाल ही में इस किताब की जैकेट पर एक ब्लर्ब लिखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है)।

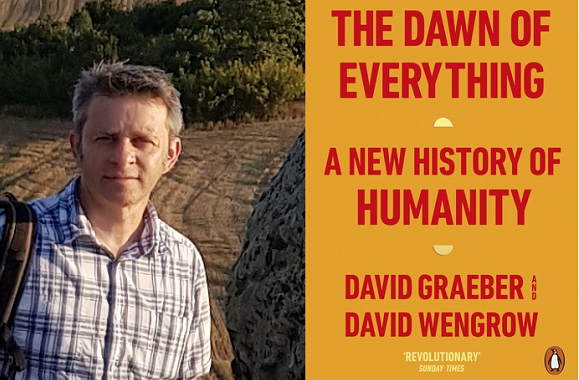

(डेविड वेनग्रो एक ब्रिटिश पुरातत्वविद हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज लन्दन के इंस्टिट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में तुलनात्मक पुरातत्व के प्रोफेसर हैं। वे द डॉन ऑफ़ एवरीथिंग: ए न्यू हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी नामक शानदार किताब के सह-लेखक हैं और 2022 के ऑरवेल प्राइज के फाइनलिस्ट रहे हैं)

लेखिका एवं शोधकर्ता साशा सवानोविच ने डेविड वेनग्रो की किताब द डॉन ऑफ एवरीथिंग: ए न्यू हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी को लेकर उनसे बातचीत की है। यह साक्षात्कार पहली बार द इंटरनेशनलिस्ट के 36वें अंक में छपा था और प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल पर पुनर्प्रकाशित हुआ था, वहीं से साभार है। अनुवाद शोधार्थी अतुल उपाध्याय ने किया है – संपादक