बीतते अगस्त और चढ़ते सितम्बर के दरमियान देश का पढ़ा-लिखा बोलने-लिखने वाला तबका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लेखिका अरुंधति रॉय की दिवंगत मांओं के बीच फंसा रहा। आम तौर से ऐसे संयोग कम होते हैं जब राजनीति और साहित्य की दुनिया एक जैसे विषय पर बिलकुल एक ही रीति से अपने-अपने विवाद में उलझी हो। दरभंगा में विपक्षी दलों की हुई रैली में मोदी की मां पर की गई टिप्पणी और रॉय की अपनी मां के ऊपर लिखी नई किताब ने यह दुर्लभ मौका बनाया; और देखते-देखते ये दो निहायत विपरीत व्यक्तित्व बौद्धिक जगत में एक जैसे विद्वेषकारी और कटु विभाजन का कारण बन गए।

दो बराबर खेमे बंट गए- एक अरुंधति के आलोचक और दूसरे भक्त; एक मोदी के आलोचक और दूसरे भक्त। उड़ती-उड़ती खबर आई है कि प्रधानमंत्री इस पितृपक्ष के दौरान गया में अपनी मां का पिंडदान 17 सितंबर को करेंगे। अरुंधति ने तो पहले ही अपनी किताब अपनी मां की पुण्यतिथि (1 सितंबर) पर जारी कर दी थी। इत्तेफाक से, दोनों की माताओं का देहान्त 2022 में महज तीन महीने के अंतराल पर हुआ था। तीन साल बाद दोनों एक साथ सार्वजनिक बहस में हैं।

दुर्भाग्य से, इस बीच एक तीसरी मां खुद को याद किए जाने की बाट जोहती रही, जिसे लुटियन दिल्ली के बीचोबीच सांस्कृतिक प्रतिरोध की बच रही इकलौती जगह जवाहर भवन में भारतीय जन नाट्य संघ (इप्टा), ख्वाजा अहमद अब्बास मेमोरियल ट्रस्ट, और राजीव गांधी फाउंडेशन ने 26 अगस्त की शाम बड़ी मेहनत से मंच पर उतारा था- ‘’दास्तान-ए-शांति मजुमदार’’। किसी झुकी हुई गठरी की तरह पारंपरिक बांग्ला साड़ी में लिपटी उस बुजुर्ग मां ने मंच पर आते ही सबसे पूछा था: “क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? नहीं जानते न? मेरा नाम शांति मजुमदार है। मैं नब्बे साल की हूं।‘’

दिक्कत ये है कि शांति मजुमदार को जानने के लिए धीरेंदु मजुमदार को जानना होगा और धीरेंदु को जानने के लिए कोई सौ साल पीछे 1930 में चलना होगा, जब मास्टर सूर्य सेन ने कुछ युवकों को जुटाकर अंग्रेजों के खिलाफ चटगांव विद्रोह को अंजाम दिया था। चटगांव या चिट्टोग्राम (अब बांग्लादेश का हिस्सा) के विद्रोह को हम मोटामोटी जानते हैं। इसलिए शायद यह सिरा काम कर जाए। फिलहाल इतना जानिए कि मास्टरदा के नेतृत्व में 18 अप्रैल 1930 को हुए चटगांव विद्रोह में धीरेंदु मजुमदार खेत रहे थे। शांति मजुमदार उन्हीं की मां थीं, जिन्होंने सात लड़कों और दो लड़कियों को जन्म दिया। उनमें से पांच ने भारत के लिए और चार ने पाकिस्तान के लिए अपनी जान दे दी।

26 अगस्त, 2025

जब इप्टा और प्रलेस के वरिष्ठ साथी विनीत तिवारी ने इस नाटक को देखने का इसरार किया था, तो मैंने अनमने ढंग से हां कह दिया था। असल में, कोई बारह साल हो गए थे दिल्ली में एक भी नाटक देखे। उससे पहले बीते दसेक साल के दौरान शायद ही कोई हफ्ता ऐसा छूटा होगा जब मेरी शाम मंडी हाउस पर न गुजरी हो। दिल्ली को जानने वाले जानते हैं कि यहां का सांस्कृतिक माहौल बीते एक दशक के दौरान कैसे बदला है।

दूसरे, मैं शांति मजुमदार से परिचित भी नहीं था जिनके नाम पर नाटक का शीर्षक रखा गया था। आमंत्रण में उनके परिचय में हालांकि जो लिखा था वह प्रेरित करने के लिए काफी था:

‘’शांति मजुमदार- एक बेखौफ जिंदगी का नाम जिसने दो जंग देखीं, दो बंटवारे सहे, और अपनी औलादों को खोने के पहाड़ जैसे दुख भी झेले, लेकिन उसकी निडरता और हौसला और सबकी आजादी के लिए उसकी मोहब्बत कम होने के बजाय बढ़ती ही गई।‘’

जिज्ञासा हुई, तो मैंने पहले इंटरनेट खंगाला। उसके बाद प्राणनाथ चोपड़ा की लिखी तीन खंडों में भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किताब छान मारी। न धीरेंदु मजुमदार मिले, न उनकी अम्मा। वास्तव में, इस प्रामाणिक पुस्तक के भीतर 1857 से 1947 के बीच मजुमदार नाम से केवल एक क्रांतिकारी का जिक्र है। तो क्या नाटक का किरदार काल्पनिक है? ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि बाकायदे विभाजन, जंग और चटगांव विद्रोह का संदर्भ आया है। यही जिज्ञासा मुझे जवाहर भवन ले गई।

देर से पहुंचने के चलते विनीत तिवारी का आरंभिक वक्तव्य मैं पूरा सुन नहीं सका, तो पुष्ट संदर्भ के बगैर ही नाटक से रूबरू था। शांति मजुमदार मंच पर धुंधली रोशनी में आईं, उन्होंने बहुत वाजिब सवाल पूछा, ‘’क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं?’’ और उसके बाद कोई घंटे भर इस इकलौते किरदार तथा परदे पर चलते ब्लैक ऐंड वाइट फुटेज के सहारे कहानी अपने अंजाम तक पहुंची- एक ऐसा अंजाम, जो शांति मजुमदार के आखिरी संवाद में इंदिरा गांधी से पूछे इस सवाल की शक्ल में आज तक खुद अधर में लटका पड़ा है:

क्या धीरेन, समरेन, सत्येन और नित्येन की मां इस धरती पर विदेशी है? मैं, जो टैगोर, शरत चंद्र, सीआर दास और नेताजी की धरती से आती हूं, तुमसे पूछती हूं: क्या शांति मजुमदार यहां की है या विदेशी? अगर तुम कहती हो कि यह देश मेरा नहीं है, तो मुझे यहां मरने की चाहत नहीं है। आह, फिर से मेरे आंसू बहने लगे, मेरा माथा फट रहा है। लेकिन नहीं, मैं रोऊंगी नहीं। धीरेंदु मजुमदार की मां रोएगी नहीं। आओ, फिर से वही गीत गाएं जो हम कभी गाया करते थे- कोटि-कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले! सुजलां सुफलां मलयजशीतलाम्, शस्यशामलां मातरम् वन्दे मातरम्।

उनके वन्दे मातरम कहते ही बाहर दूर से पुलिस के गुजरते हुए वाहन का सायरन सुनाई पड़ा। पता नहीं औरों का ध्यान गया या नहीं, पर ठीक यही वह पल था जब शांति मजुमदार का किरदार मुझे अनायास ही टोबाटेक सिंह के पास खींच ले गया। वह भी शांति मजुमदार की तरह नागरिकता के सवाल का मारा हुआ था, भले वह काल्पनिक हो। दोनों भारत में पैदा होते हैं। फिर पाकिस्तान के हो जाते हैं। शांति मजुमदार के साथ दोहरी त्रासदी घटती है जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाता है। जाहिर है, वे भारत की धरती पर मरना चाहती थीं, लेकिन उनकी नागरिकता क्या होती फिर? आज के हिसाब से सोच कर देखिए!

किसी और ऐतिहासिक स्रोत से हम नहीं जानते कि दो जंग और दो बंटवारों से गुजरने के बाद शांति मजुमदार पर क्या गुजरी होगी क्योंकि यह नाटक एक लघुकथा के आधार पर रचा गया था। उस कहानी का नाम है ‘’धीरेंदु मजुमदार की मां’’। दिलचस्प है कि यह कहानी मलयालम की लेखिका और पहली पीढ़ी की नारीवादी सुधारक ललितांबिका अंतर्ज्ञानम की लिखी हुई है। ललितांबिका का निधन 1987 में ही हो गया था। कहानी में सूत्रधार और केंद्रीय पात्र शांति मजुमदार जब अपनी उम्र नब्बे साल बता रही हैं, तो वह 1971 का समय है जब बांग्लादेश अभी-अभी बना ही है।

इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि ललितांबिका कभी खुद बांग्लादेश गई थीं या शांति मजुमदार से मिली रही हों, लेकिन उन्होंने इस ऐतिहासिक किरदार की कहानी कह के उसे अमर कर दिया। ‘’धीरेंदु मजुमदार की मां’’ ए.जे. थॉमस द्वारा संकलित और संपादित मलयालम की सर्वकालिक 50 महानतम कहानियों के संग्रह में शामिल है। लेखिका के लिए इसका स्रोत हम नहीं जानते। कम से कम मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इस कहानी की ताकत तो देखिए कि जब अगस्त 2025 में यह मंच पर खेली जा रही थी तो मेरे भीतर बिलकुल वही अहसास जगा रही थी जैसा तेरह साल पहले अपने देखे पिछले नाटक में मैंने महसूस किया था। और इत्तेफाक! वह नाटक भी विभाजन की त्रासदी, नागरिकता के सवाल और मोहब्बत की ताकत पर था। बस, वहां शांति मजुमदार की जगह सआदत हसन मंटो की त्रासदी थी; उनके जिगरी दोस्त श्याम थे; और वह 2013 की दिल्ली थी, जो आज से कुछ खास अलग नहीं थी।

19 जनवरी 2013

वह जनवरी 2013 का तीसरा हफ्ता था। सर्दियां और भारतीय नाट्य विद्यालय का भारत रंग महोत्सव (भारंगम) शबाब पर थे। दुनिया भर से रंग मंडलियां आई हुई थीं। पाकिस्तान से भी आई थीं। अचानक 19 तारीख को कुछ दोस्तों के फोन आए और पता चला कि पाकिस्तान से आए थिएटरों के नाटक करने पर सरकार ने रोक लगा दी है। कुछ हिंदुत्ववादी संगठन नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के किसी समूह की भारंगम में भागीदारी हो। उनके दबाव में आकर गृह मंत्रालय ने दिनदहाड़े एक अधिसूचना निकाल दी।

कायदे से पाकिस्तान के समूहों को उस दिन वापसी का टिकट कटवा के लौट जाना चाहिए था, लेकिन दिल्ली में तब भी कुछ दिलवाले होते थे। आज से ज्यादा। चार-पांच घंटे के भीतर कुछ धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक और अमनपसंद लोगों के प्रयास से पाकिस्तान से आए अजोका थिएटर के लिए एक विकल्प खड़ा कर लिया गया। कांग्रेस और गांधी खानदान के साथ पुराने रिश्तों के लिए परिचित मशहूर रंगकर्मी (अब दिवंगत) गोपाल शरमन के अक्षरा थिएटर के प्रांगण में- जो संसद से महज़ एक किलोमीटर दूर है- अजोका ग्रुप का नाटक मंचित करवा दिया गया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी ग्रुप ने नाटक किया। और यह सब ऐन उसी दिन हुआ यानी 19 जनवरी, 2013 को, जिस दिन अजोका को भारंगम में आधिकारिक प्रस्तुति देनी थी।

उस नाटक का नाम था ‘’कौन है ये गुस्ताख’’। नाटक मंटो की जिंदगी पर था। अजोका थिएटर की कर्ताधर्ता मदीहा गौहर (अब दिवंगत) खुद उपस्थित थीं। नाटक जब खत्म हुआ, तो अक्षरा थिएटर में बैठे तकरीबन सभी की आंखों में आंसू थे। मदीहा जी की भी। मदीहा गौहर अब नहीं रहीं, 2018 में उनकी कैंसर से जूझते हुए मौत हो गई। उन्होंने 1984 में अपने पति ट्रेड यूनियन नेता शाहिद के साथ अजोका की शुरुआत की थी जब जनरल जिया-उल हक ने पाकिस्तान में अभिव्यक्ति के सभी माध्यमों पर अंकुश लगा दिया था। चौरासी का पाकिस्तान भारत में 2013 में उनके सामने खुद को दोहरा रहा था, लेकिन अमनपसंद लोगों की न वहां कमी रही न यहां।

उस नाटक की कहानी मंटो और श्याम (प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता) की दोस्ती के इर्द-गिर्द बुनी गई थी। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि कहते हैं श्याम खुद मंटो की लिखी कई कहानियों की प्रेरणा रहे। देश के विभाजन के बाद भी दोनों जिगरी दोस्त बने रहे। उस शाम समूचा हॉल विभाजन के हादसे को बहुत गहराई के साथ महसूस कर रहा था। पृष्ठभूमि में 1949 की फिल्म ‘दुलारी’ का दर्दनाक गीत लता की आवाज में बज रहा था- ‘कौन सुने फरियाद हमारी…’, जिसने दर्द के अहसास में और इजाफा कर दिया था। मंटो की ‘ठंडा गोश्त’, ‘खोल दो’, ‘टोबाटेक सिंह’ जैसी कहानियों और उनकी जिंदगी के अनेक प्रसंगों को मिलाकर एक ऐसा कोलाज रचा गया था जिसमें विभाजन, नागरिकता और सत्ताओं के खेल को आसानी से समझा जा सकता था।

मंटो का किरदार ईशर सिंह नाटक में लगातार पूछता रहा, ‘टोबा टेक सिंह कित्थे है?‘ किसी ने भी उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। सब उसी के जैसे पागल थे जिन्हें यह बात समझ नहीं आती थी कि बैठे-बैठे वे हिंदुस्तान से पाकिस्तान कैसे आ गए। ईशर सिंह ने इतनी बार ये सवाल पूछा कि उसका नाम टोबा टेक सिंह ही पड़ गया। उदय प्रकाश का मोहनदास जिंदगी भर साबित करता रह गया कि वही मोहनदास है। अंतत: मोहनदास की केंचुल में कोई और स्थापित हो गया। मोहनदास तो बेनाम अपने जीते जी अप्रासंगिक हो गया था, पर ईशर सिंह टोबा टेक सिंह बन कर ‘नो मैंस लैंड’ पर ढेर हो गया।

मंटो का टोबा टेक सिंह आज भी जिंदा है। कभी शांति मजुमदार, तो कभी अपने एक अरब अलग-अलग चेहरों के साथ वह इस गणतंत्र को इसकी पैदाइश के पल से ही रोज-रोज झूठा साबित कर रहा है। उसकी कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई नागरिकता नहीं है। ‘नो मैंस लैंड’ पर जीना ही उसकी नियति है। जो उसके लिए बोलेगा, अब वो मारा जाएगा- 2013 से 2025 में बस इतना ही फर्क आया है।

बांग्लादेशी भी तो इंसान हैं!

जवाहर भवन में 26 अगस्त की शाम नाटक शुरू होने से पहले वहां से कोई एक किलोमीटर दूर कांस्टिट्यूशन क्लब में एक कांड हुआ था। योजना आयोग की पूर्व सदस्या सईदा हमीद वहां असम नागरिक सम्मिलन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा ले रही थीं। वहां हिंदू सेना नाम के एक संगठन ने हमला बोल दिया और उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। वे असम में आने वाले बांग्लादेशियों पर उनकी दो दिन पहले की गई टिप्पणी से नाराज थे। सईदा वहीं से विरोध झेलकर जवाहर भवन पहुंची थीं।

सईदा हमीद असम पर पीपुल्स ट्रिब्यूनल की सदस्य भी हैं। वे 24 अगस्त को गोहाटी में थीं। वहां उन्होंने कई नागरिक संगठनों द्वारा आयोजित एक बैठक में हिस्सा लिया था और बांग्लादेशियों की नागरिकता को लेकर एक सहज टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा था: ‘’…इस वक्त यहां मुसलमानों का जो हाल हो रहा है और उनको बांग्लादेशी… और बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है? अरे भई, बांग्लादेशी भी तो इंसान हैं! अरे, दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहां हो सकते हैं। किसी का हक तो नहीं छीन रहे! ये कहना कि इसका हक छीन रहे हैं, उसका हक छीन रहे हैं, ये एक बहुत ही… यह बहुत ही दिक्कततलब, खुराफाती और नुकसानदेह है…। अगर कुछ बांग्लादेशी असम में रह लें तो इसमें क्या दिक्कत है?‘’

यही बात तो शांति मजुमदार (जो 1971 में बांग्लादेशी नागरिक थीं) के माध्यम से ललितांबिका अंतर्ज्ञानम ने भी अपने ढंग से कही थी! आज वे जिंदा होतीं तो सईदा हमीद की तरह उन्हें भी मुकदमे झेलने पड़ जाते। या, क्या जाने और क्या हो सकता था। ‘बांग्लादेशी भी तो इंसान हैं’, केवल इतना कह देने से सईदा हमीद के ऊपर असम के सोलह जिलों में साम्प्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप में मुकदमे दर्ज कर लिए गए। दो दिन बाद नाटक मंचन की शाम दिल्ली में हिंदू सेना का हमला और नारेबाजी इसी की कड़ी में की गई कार्रवाइयां थीं।

सईदा हमीद तो मजबूत हैं, वे जिस पृष्ठभूमि से आती हैं वहां उनके पास मुकदमों से निपटने के साधन हैं। पच्चीस साल की गर्भवती सोनाली खातून क्या करेगी, जिसे इसी जून में दिल्ली से जबरन उठाकर बांग्लादेश भेज दिया गया? या फिर मुंबई के अब्दुल रऊफ सरदार का क्या होगा, जिसके आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड को अदालत ने नागरिकता का सुबूत नहीं माना और साफ-साफ कह दिया कि इनके बनने की प्रक्रिया की विश्वसनीयता जांची जानी होगी। अब सरदार के सिर पर भी भारत से खदेड़े जाने की तलवार लटकी हुई है।

यह सब केवल दिल्ली और मुंबई में नहीं हो रहा। मई से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले राज्यों में बांग्ला बोलने वाले प्रवासी मुसलमानों को खदेड़ कर अपनी नागरिकता साबित करने को कहा जा रहा है। यह अभियान बीती 2 मई को आए गृह मंत्रालय के एक आदेश के तहत चलाया जा रहा है जिसमें कहा गया है कि पहचाने गए प्रवासी के गृह राज्य में पुलिस अफसरों से संपर्क कर के उसकी नागरिकता की जांच करेगी। कई मामले ऐसे सामने आए हैं जिनमें पहचान के कुछ दिन के भीतर ही लोगों को जबरन बांग्लादेश भेज दिया गया। दिल्ली के रोहिणी में रहने वाली और घरों में काम करने वाली सोनाली के साथ उसके पति दानिश और बेटे साबिर को पहचाने जाने के महज छह दिन बाद बांग्लादेश भेज दिया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ दिनों पहले झुग्गियों में लगी आग में उसका जन्म प्रमाणपत्र जल कर खाक हो गया था।

सोनाली को बांग्लादेश भेजे जाने के खिलाफ राज्यसभा के एक सांसद समीरुल इस्लाम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, लेकिन नागरिकता के नाम पर सताई गई वह अकेली प्रवासी नहीं है। हाल के महीनों में ऐसे कई परिवारों को अवैध प्रवासी ठहराया जा चुका है जो बांग्ला बोलते हैं और मुसलमान हैं। सोनाली की मां जोहरा बीबी, जो दिल्ली में ही हैं, उनका दावा है कि बीरभूम जिले में पांच पीढ़ी पुराने उनके जमीन के कागजात हैं। समीरुल इस्लाम भी यही मानते हैं।

नागरिकता का सवाल इसलिए भी जटिल हो जाता है क्योंकि बांग्लाभाषी प्रवासी मुसलमानों को खदेड़ने के साथ सरकार ने एक गजट अधिसूचना जारी करते हुए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से उन गैर-मुसलमानों के भारत में आने पर रियायत दे डाली है जो 31 दिसंबर 2024 तक यहां आए थे। अधिसूचना कहती है कि इससे नागरिकता संशोधन कानून में कानूनन यहां का नागरिक बनने के लिए दर्ज 31 दिसंबर 2014 की अंतिम आवक तारीख पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नागरिकता को लेकर धर्म के आधार पर यह दोहरा मापदंड राजकाज में प्रक्रियागत अखंडता, पारदर्शिता, वैधता आदि के सवाल खड़े कर रहा है। इस दोहरे खतरे को भांपते हुए असम में असंतोष मचा हुआ है, लोग सड़क पर हैं।

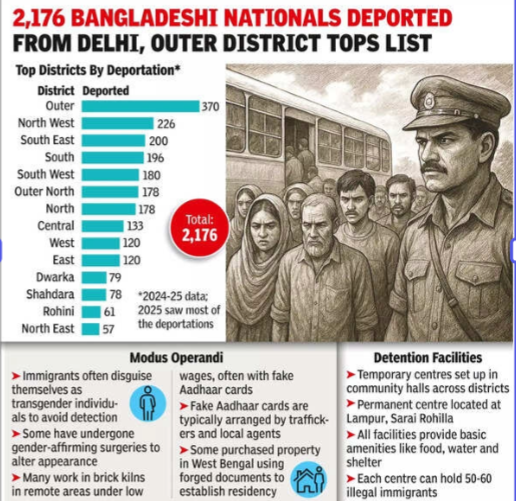

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनवरी से लेकर अब तक दिल्ली से करीब 700, महाराष्ट्र से 110, हरियाणा से 80, राजस्थान से 70, उत्तर प्रदेश से 90, गुजरात से 1000 से ज्यादा, तथा गोवा से कुछ व्यक्तियों को बांग्लादेश वापस भेजा जा चुका है। पश्चिम बंगाल से यह संख्या हजार के पार है, जिसे अर्धसैन्य बलों ने अंजाम दिया है। इसके अलावा हजारों लोगों को कागज न होने के आरोप में अलग-अलग राज्यों में गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में रखा गया है या उनकी पहचान की जा चुकी है। दिल्ली में पिछले महीने तक 2100 बांग्लाभाषी लोगों को हिरासत में लिया जा चुका था। उधर, बिहार से शुरू हुआ स्पेशल इंटेसिव रिवीजन का चुनाव आयोग का अभियान नागरिकता के संकट में एक और आयाम जोड़ चुका है।

दोहरा ग्रहण : पूर्वी पाकिस्तान

चार साल पहले पश्चिम बंगाल के असेंबली चुनाव के दौरान मैं नदिया जिले के गोरभंगा गांव गया था। वह बाउल फकीरों का गांव है। वहां हमारी मुलाकात कई फकीरों से हुई। मंसूर फकीर के साथ लंबा सत्संग हुआ। उन्होंने अपने दोतारे पर हमें ‘आमार शोनार बांग्ला’ गाकर सुनाया था। गाते-गाते उनका गला भर आया, चेहरा तल्ख हो गया, और अचानक उन्होंने बोल बदल दिए। फिर दुखी होकर दोतारा रख दिया था। बांग्ला में बोले अंतिम बोल को समझाते हुए उन्होंने बोला था- अब वो शोनार बांग्ला नहीं रह गया है, मोहब्बतें कम हो गई हैं।

‘’दास्तान-ए शांति मजुमदार’’ देखते वक्त मुझे उनकी भी याद आई थी। लगातार टूटते, बनते बंगाल में मंसूर फकीर का दर्द मुझे महसूस हुआ था क्योंकि यह कहानी उन तमाम लोगों की कहानी है जिनकी नागरिकता कागजात के चक्कर में फंसी हुई है। उस दिन रख्शंदा जलील भी यह नाटक देखने आई थीं। उन्होंने फेसबुक पर लिखा था, ‘’एक ऐसी कहानी जिसे उसके काल और परिस्थितियों के लिए सुनाए जाने की जरूरत है’’। नहीं! यह एक ऐसी कहानी है जिसे इसलिए सुनाए जाने की जरूरत है ताकि हम समझ पाएं कि कल हो या आज, आधुनिक राष्ट्र-राज्य देशकाल के पार नागरिकता के सवाल को हल कर पाने में पूरी तरह नाकाम रहा है।

कहानी में एक प्रसंग काबिल-ए-गौर है। जब देश धर्म के आधार पर बंट गया, तब त्रैलोक्य चक्रवर्ती ने नेहरू से कहा था, ‘’आपने बंगाल को क्यों बांट दिया? किसने आपसे हमें बांटने को कहा था? यहां कोई हिंदू और मुसलमान नहीं है। बंगाली हमेशा एक रहे हैं, एक हैं। अगर सिंर और धड़ को एक-दूसरे से अलग कर दिया जाए, तो नक्षत्र उसका बदला लेंगे। सूरज और चांद पर ग्रहण लग जाएगा! आप देखिएगा, बस इंतजार करिए!”

इसके बाद शांति कहती हैं कि ग्रहण लग चुका है और सब कुछ निगल गया है। मुल्क तक़सीम होने पर उन्होंने भी भारत आने का सोचा था, लेकिन फर दोबारा विचार किया कि ऐसा करने की जरूरत क्या है। यहां हो या वहां, सब एक ही बात है। उन्हें लगा कि यदि वे पाकिस्तान की सेवा मिलजुल कर करते हैं तो सब कुछ ठीक रहेगा। एक बार फिर देशसेवा के लिए मजुमदार मैंशन में लोगों का जुटान हुआ। लोग गांधीजी के साथ नोआखाली चले गए। चटगांव में उन्होंने राहत शिविर लगाए। ढाका में एक दोस्ती समिति बनी। पूरी कोशिश की गई कि ऐसे कृत्यों के दौरान कोई कानून न टूटने पाए।

इसके बावजूद सरकार को शक हो गया। ढाका में प्रोफेसरी कर रहे शुभेंदु की नौकरी चली गई। समरेंदु को डॉक्टरी का लाइसेंस नहीं मिल सका। योगेंदु बाढ़ राहत में काम करते हुए मारे गए। शांति मजुमदार की छोटी बेटी लैला ने एक मुसलमान से शादी कर ली। उन्हें एक बिटिया हुई नसीमा, जो तीन साल की उम्र में बहुत खूबसूरती से टैगोर का लिखा शोनार बांग्ला गाती थी। उसे सिपाही छीन ले गए और जमीन पर पटक कर मार दिया। यह बताते हुए शांति मजुमदार के मुंह से निकली चीख ने सभागार को घुप्प स्तब्धता में डाल दिया था।

तब शांति मजुमदार को अहसास हुआ कि अब सब खत्म है। वे कहती हैं कि उनके पास अंत में कुल मिलाकर बंगाल की धरती, मिट्टी, नदियां ही बची थीं, जो उनकी मां और बेटी दोनों थीं। वह भी चला गया। फिर वे मुजीबुर्रहमान का जिक्र ले आती हैं: ’एक बार मुजीबुर साहब ने मुझसे कहा था- “शांति देवी, आप बंगाल की परछाई हैं। आप मां और दादी हैं। बंगाल को आशीष दें, कि वह एक बार फिर से आजाद हो सके।” मेरी देह में बहुत कम खून बच रहा था। फिर भी मैंने अपनी उंगली काटी, उनके माथे पर तिलक किया और बोली- मेरे बेटे, विजयी भव। बंगाल को आजाद कराने में कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे।‘

बंगाल बेशक आजाद हुआ, बांग्लादेश बना, लेकिन कौन जानता था कि महज पचास साल में मुजीब की प्रतिमाएं इस कदर बेरहमी से तोड़ दी जाएंगी। अभी साल भर पहले की ही तो बात है। यही मौसम था। अगस्त में जैसा बवाल बांग्लादेश की सड़कों पर बरपा और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, वह अब समूचे एशिया को अपनी चपेट में ले चुका है। नेपाल जल रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, मालदीव, सब जगह यही सूरत सामने आ चुकी है। म्यांमार से 65000 शरणार्थी भारत भागकर आ चुके हैं।

शांति मजुमदार को भी भागना पड़ा था। उनके स्वतंत्रता सेनानी पोते उन्हें लेकर बांग्लादेश से भारत भाग आए थे। शांति मजुमदार को इस बात का दुख रहा कि उनके पोते उन्हें यहां शरणार्थी कहते थे। यानी विदेशी! तभी कहानी के अंतिम संवाद में वे यह सवाल पूछती हैं- “सच बताओ, इंदिरा! क्या वाकई शांति मजुमदार यहां शरणार्थी बनकर आई है? क्या धीरेन, समरेन, सत्येन और नित्येन की मां इस धरती पर विदेशी है? मैं, जो टैगोर, शरत चंद्र, सीआर दास और नेताजी की धरती से आती हूं, तुमसे पूछती हूं: क्या शांति मजुमदार यहां की है या विदेशी? अगर तुम कहती हो कि यह देश मेरा नहीं है, तो मुझे यहां मरने की चाहत नहीं है।”

वन्दे मातरम पर दृश्य का पटाक्षेप होता है। नाटक समाप्त!

देश कैसे बनता है!

भारत नाम के आधुनिक राष्ट्र-राज्य और उसके पड़ोस में खंडित नागरिकताओं का एक महाकाव्यात्मक नाटक बीते आठ दशक से लगातार जारी है, जिसे अपनी छोटी कहानी ‘’धीरेंदु मजुमदार की मां’’ में ललितांबिका अंतर्ज्ञानम ने शांति मजुमदार के माध्यम से खोला था। शांति मजुमदार ही क्यों? उन्हीं के शब्दों में अचानक एक रात एक मां के पैदा होने की कहानी।

शांति मजुमदार नौ साल की अवस्था में मजुमदार मैंशन में ब्याह कर आई थीं। पचास साल की उम्र तक वे जनानखाने से बाहर निकलकर घर के मुख्य द्वार तक नहीं गईं। यही जमींदारों के यहां की प्रथा थी। उन्नीसवीं सदी के मध्य में औरतें इस नियम को तोड़ने का सोच भी नहीं सकती थीं। फिर एक रात उनका बेटा धीरेंदु किसी परदानशीं योगिनी को उनके अंत:पुर में लेकर आया, जो मौन व्रत पर थी। धीरेंदु की हिदायत के हिसाब से योगिनी कुछ दिन घर में ही रही। एक रात जब पद्मा नदी उफान पर थी तब धीरेंदु ने मां को बताया कि योगिनी जाने को है और उनका आशीर्वाद लेना चाहती है।

धीरेंदु ने योगिनी का परदा खींच दिया। उसकी असली पहचान सामने आ गई। वह कोई स्त्री नहीं, कोई योगिनी नहीं थी। वह मास्टर सूर्य सेन थे। चटगांव विद्रोह के मास्टरदा! वे हाथ जोड़कर शांति मजुमदार से माफी मांगते हुए बोले, ‘’हम अपनी धरती को महाकाली मानकर पूजते हैं, जिनके कोटि-कोटि हाथों में खड्ग और ढाल हैं, जिनके केश अपने शत्रुओं के रक्त में सने हुए हैं और जो मुंडों की माला धारण करती है। लेकिन आज, पहली बार मैंने देवी को अन्नपूर्णेश्वरी स्वरूपा देख लिया है, बिलकुल करुणा की साक्षात अवतार! मुझे आशीष दें, कि यह छवि मेरी कल्पना में अंकित हो जाए।‘’

मास्टरदा दंडवत होकर रोने लगे। शांति भी रोने लगीं। उन्होंने आशीष दिया और बोलीं, ‘’सूर्य सेन। नहीं, मास्टरदा! जिस मां ने तुम्हें जना है, वह मेरी बड़ी बहन होगी।‘’ इसके बाद पद्मा किनारे बंधी नाव में वे दोनों बैठकर रवाना हो गए। ललितांबिका लिखती हैं, ‘’मैं खड़ी-खड़ी देखती रही और नाव उफनाती नदी पर हिलते-डुलते नजरों से ओझल हो गई। शांति मजुमदार, अंत:पुर की वह औरत, उसी क्षण मर गई। बंगाल की एक नई मां का जन्म हुआ।‘’

उसी ‘नई मां’ की छवि हमने दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर लखनऊ के घंटाघर तक पांच साल पहले देखी थी, जब नागरिकता संशोधन विरोधी आंदोलन (CAA-NRC विरोधी) में मांएं और दादियां प्रतिरोध का केंद्रीय चेहरा बन गई थीं। वही मक्सिम गोर्की के किरदार पावेल की ‘मां’ है, जिसे पढ़कर दुनिया का तकरीबन हर परिवर्तनकामी युवा अपनी वैचारिक यात्रा शुरू किया करता था। इत्तेफाक देखिए कि जब बंगाल पहली बार 1905 में बंट रहा था, उसी समय गोर्की का उपन्यास ‘मां’ आया था। चटगांव विद्रोह उसके कोई पच्चीस बरस बाद हुआ।

विद्रोह में शामिल होते वक्त धीरेंदु अपनी मां के पास गए और मातृभूमि के लिए खुद को न्योछावर करने की अनुमति मांगी थी। शांति रोने लगी थीं। तब धीरेंदु ने उनसे कहा था, ‘’एक देश लाखों मांओं के कलेजे से मिलकर बनता है। उन्हें दर्द होता है, वे रोती हैं। अगर मैं इस रोते-कलपते देश की आजादी के लिए मर गया तो तुम मुस्कराते हुए वंदे मातरम गाना। वादा करो!‘’

उसके बाद खबर आई कि धीरेंदु मजुमदार शस्त्रागार पर हमले के दौरान हुए डायनामाइट के धमाके में मारे गए। इस गम में उनके पिता लगभग पागल जैसे हो गए, लेकिन शांति कहती हैं कि उनके चीखने-चिल्लाने, रोने-हंसने के बीच किसी पागल औरत की तरह वे चिल्ला-चिल्ला कर वंदे मातरम का नारा लगाती रही थीं। यह उनके पहले बच्चे की शहादत थी। आठ अभी कतार में थे।

बहसतलब

छह साल पहले भारत सरकार ने शहीदों का एक शब्दकोश जारी किया था। वह पांच खंडों में है और उसमें 1857 के गदर से लेकर विभाजन तक शहीद हुए लोगों की अनुमानित संख्या दी गई है। वह संख्या वास्तविकता का एक छोटा अंश हो सकती है, फिर भी उसे हमें आज याद करना चाहिए जब इस धरती के लिए अब तक अपना कुछ नहीं गंवाने वाले दो व्यक्ति अपनी-अपनी मां के बहाने पिछले माह शुरू हुए राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में हैं।

पहला खंड 4400 शहीदों की सूची देता है। दूसरे में 3500 हैं। तीसरे में 1400 से ज्यादा, चौथे खंड में 3300 से ज्यादा और अंतिम खंड में 1450 से ज्यादा। यानी मोटामोटी चौदह हजार शहीद। विभाजन के दौरान कोई बीस लाख लोग मारे गए। 2019 के 11 दिसंबर को सीएए विधेयक संसद द्वारा पास किए जाने के तीन महीने के भीतर कोई 70 लोग मारे जा चुके थे। अभी हम इस आजाद देश के जीवन में शहीदों की गिनती कर ही नहीं रहे। यानी, अंग्रेजों से आजादी के बाद एक देश बनाने और उस देश का नागरिक बनाने या न बनाने के सिलसिले में 78 साल से लोग लगातार मर रहे हैं और उनकी मांएं रो रही हैं।

अगर मां पर ही बहस करनी है, तो इतनी सारी जिंदा और मरी लाशों का बोझ झेल रही धरती मां पर क्यों नहीं? या फिर, बंगाल की मां पर? धीरेंदु मजुमदार की मां? जिसे उसकी अपनी भारत की धरती पर ही गैर बनाकर भुला दिया गया, उसके बेटों को मुल्क तकसीम कर मार दिया गया और उसके हजारों हजार बांग्लाभाषी बच्चों से आज भी यहां रहने का हक छीना जा रहा है?