ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब कोई साधारण सा ट्वीट सामने आ रही वास्तविकता को स्पष्ट शब्दों में रेखांकित कर दे। जानी-मानी वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता इंदिरा जयसिंह का 30 जून को किया ट्वीट ऐसा ही था, जिसमें उन्होंने अगली सुबह से लागू होने वाले तीन नए फौजदारी कानूनों पर चिंता जाहिर की थी।

इंदिरा जयसिंह के ट्वीट में ‘पुलिस राज’ का रूपक इस बात का संकेत था कि सत्ताधारी केवल ताकत की भाषा समझते हैं। वे न तो संवाद में विश्वास करते हैं और न ही किसी के साथ संवाद करने को तैयार हैं- सिवाय अपने मित्रों के एक चुनिंदा गिरोह के।

इस चिंता में वे अकेली नहीं थीं। अन्य प्रमुख वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी इस बारे में समान रूप से चिंतित हैं। इन फौजदारी कानूनों के बारे में पहले से ही व्यापक चिंताएं व्यक्त की जा चुकी हैं क्योंकि ये कानून ‘सरकारों के खिलाफ वैध व अहिंसक असहमति और विरोध का व्यापक अपराधीकरण’ करते हुए सरकार के हाथों में ‘अनियंत्रित, मनमानी और वस्तुतः असीमित शक्ति देते हैं जिससे वह किसी को भी चुनकर गिरफ्तार कर सकती है, हिरासत में ले सकती है, मुकदमा चला सकती है और दोषी ठहरा सकती है, जिसमें उसे आतंकवादी और राष्ट्र-विरोधी ठहराना भी शामिल है।‘

ऐसे खतरों को समझते हुए भी उस वक्त शायद किसी को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इसके आगे भी कुछ और होने वाला है, जिसके संकेत आम चुनाव के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने एक भाषण में दे दिए थे। विधान परिषद के चुनावों में कोंकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए भाजपा की एक रैली के दौरान शिंदे ने ‘अर्बन नक्सल’ के एनजीओ में घुसपैठ करने और सरकार के खिलाफ ‘झूठे अफ़साने’ गढ़ने की बात कही थी।

यह बात एक चुनावी रैली के हिसाब से बहुत से लोगों को बेमेल सी लगी थी। उस समय किसी को भी यह अनुमान नहीं था कि इस भाषण के एक महीने के भीतर ही राज्य सरकार अर्बन नक्सल के ‘खतरे’ को रोकने के लिए एक विधेयक लेकर आ जाएगी।

महाराष्ट्र का नया कानून

‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 2024’ नाम के उक्त विधेयक का उद्देश्य “शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद और उसके समर्थकों के खतरे पर अंकुश लगाना” है।

यह कहता है कि “अगर कोई ऐसे गैरकानूनी संगठन के माध्यम से कोई गैरकानूनी गतिविधि करता है, उसे बढ़ावा देता है या करने का प्रयास करता है या करने की योजना बनाता है, तो सात साल की सजा और सात लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।” इसमें यह भी प्रावधान है कि “अगर किसी गैरकानूनी संगठन का सदस्य बैठकों या गतिविधियों में भाग लेता है या बैठकों का प्रबंधन या सहायता करता है या बैठकों को बढ़ावा देता है या गैरकानूनी संगठनों के उद्देश्य में योगदान देता है, तो तीन साल की कैद और तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।“

यह कानून किसी भी संगठन को “गैरकानूनी” घोषित करने का अधिकार भी राज्य को देता है। इस निर्णय की समीक्षा राज्य सरकार द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा ही की जा सकती है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा ने पहले ही ‘गैरकानूनी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम’ के नाम पर सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम लागू किए हुए हैं।

इसे भी पढ़ें

चौंकाने वाली बात यह है कि “इस अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे” और यहां तक कि ‘’अगर कोई व्यक्ति जो गैरकानूनी संगठन का हिस्सा नहीं है, संगठन के लिए योगदान देता है या प्राप्त करता है या उसका आग्रह करता है, तो उसे दो साल की कैद होगी और उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।”

विधेयक के अस्पष्ट प्रावधानों को देखते हुए लगता है कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रत्यक्षत: खतरा है। पत्रकारों के अनुसार, ‘प्राकृतिक आपदाओं, महामारी या यहां तक कि पुल के ढहने की घटना पर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों के खिलाफ भी इन प्रावधानों को लागू किया जा सकता है’ (इंडिया केबल, 12 जुलाई 2024)।

पिछले साल के अंत में महाराष्ट्र के अधिकारियों द्वारा इस तरह के सख्त कानून लागू करने के बारे में विचार करने संबंधी खबर आई थी। उसके बाद एकनाथ शिंदे का बयान आया। मौजूदा कानून को अतीत की इन घटनाओं के आलोक में देखा जा सकता है।

नई चिंताएं

ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क से सम्बद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गोंजाल्वेस ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे एक लेख में बिल के ऐसे अस्पष्ट प्रावधानों के बारे में बताया है जिससे “भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को इस कुचला जा सकता है।” उन्होंने लिखा है:

“यह विधेयक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए बहुत ही भद्दे तरीके से तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य उत्पीड़न के खिलाफ अहिंसक संघर्ष को असंभव बनाना है। विधेयक के सभी प्रावधान पहले से ही गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियमों में शामिल हैं। फिर, यह क्यों जरूरी है? इसका जवाब यह है कि राज्य को ऐसे कानून की जरूरत है जिसका आतंकवाद से कोई लेना-देना न हो, लेकिन जो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के दिलों में दहशत पैदा कर दे और उनके काम को बाधित कर दे।”

अंत में उन्होंने ‘अर्बन नक्सल’ शब्द पर भी प्रकाश डाला है, जिसका प्रयोग तेजी से हो रहा है: “देश में एक भी न्यायाधीश ने कभी किसी आरोपी को “अर्बन नक्सल” नहीं कहा है। वर्नान गोंजाल्वेस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने घर में वामपंथी साहित्य मिलने को अपराध नहीं माना था। फिर भी प्रस्तुत बिल में इसका उल्लेख है। शोमा सेन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल भागीदारी करना अपराध नहीं है। फिर भी, निर्दोष भागीदारी के लिए भी तीन साल की जेल की सजा होगी।“

शायद महाराष्ट्र सरकार द्वारा ‘नक्सलवाद पर अंकुश लगाने’ के लिए इतनी जल्दी विधेयक पेश करने का निर्णय प्रधानमंत्री मोदी या उनके सहयोगियों के चुनावी भाषणों या साक्षात्कारों में कही जा रही बातों से मेल खाता है, जिन्होंने भारत में संपत्ति के वितरण की स्थिति का सर्वेक्षण करने के कांग्रेस के विचार को या जाति जनगणना के लिए उसके प्रयास को ‘बेबुनियाद’ बताते हुए इसे “अर्बन नक्सल” और “माओवादी’ मानसिकता का उदाहरण” बताया था। मोदी के सबसे करीबी विश्वासपात्र अमित शाह ने भी इसी तरह की चिंताएं व्यक्त की थीं।

इस तथ्य पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है कि न तो इस शब्द का प्रयोग न्यायपालिका द्वारा किया गया है और न ही यह गृह मंत्रालय की शब्दावली में मौजूद है। वास्तव में, तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रेड्डी (जो गृह मंत्री अमित शाह के कनिष्ठ थे) ने सदन में स्पष्ट रूप से कहा था- ‘अर्बन नक्सल’ शब्द सरकार की शब्दावली में मौजूद ही नहीं है!

तो क्या ‘अर्बन नक्सल’ के इर्द-गिर्द बहस करना निरर्थक है? क्या मंत्री का उक्त बयान केवल एक औपचारिक प्रतिक्रिया भर था और यह सरकार या उसके समर्थकों को उन आवाजों को दबाने से नहीं रोकता जो शासकों के जोर-जबर के खिलाफ चुप रहने से इनकार करते हैं? चूंकि लोगों की नजर में अर्बन नक्सल वे हिंसक गिरोह हैं जो जनता के लिए काम करते हैं, तो क्या सरकार को ऐसा लगता है कि अर्बन नक्सल का हौवा खड़ा कर के वह असहमतों का शिकार करने की छूट पा लेगी?

इसे भी पढ़ें

धारणा के प्रचार-युद्ध में सरकारों, कॉर्पोरेट और CSO का नया मोर्चा

यह एक दिलचस्प संयोग है! पिछले आठ-नौ वर्षों से आलोचनात्मक आवाजों को आतंकित करने और उनका अपराधीकरण करने के लिए ऐसे ही एक और पद ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। इसके बारे में भी पूछे जाने पर सरकार ने जवाब दिया था कि उसके पास ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिस तरह गृह मंत्रालय की यह औपचारिक स्वीकृति आई कि ‘अर्बन नक्सल’ उसके शब्दकोश में मौजूद नहीं है।

जब गृह मंत्रालय से सूचना के अधिकार कानून के तहत आवेदन कर के गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत ‘इस गैंग पर प्रतिबंध’ लगाने के बारे में और इसके सदस्यों के बारे में पूछा गया था, तब मंत्रालय ने स्वीकार किया था कि उसके पास ऐसे किसी गैंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

इसके बावजूद, इतिहास गवाह है कि कैसे पूरा दक्षिणपंथी खेमा इस ‘सर्वव्यापी’ ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ के निंदा अभियान में एक हो गया था। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 में चुनाव-पूर्व एक रैली के दौरान इसका अप्रत्यक्ष प्रयोग किया था: “देश को टुकड़े-टुकड़े करने वाले के साथ कांग्रेस खड़ी है…!”

खुलता एजेंडा

ऐसे शब्दों के लगातार प्रयोग का कारण क्या हो सकता है?

याद करें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के दूसरे सरसंघचालक और वैचारिक प्रणेता माधव सदाशिव गोलवलकर को, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा था कि आरएसएस कैसे मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों जैसे तमाम पराये लोगों को अपना आंतरिक दुश्मन मानता है और उनसे कैसे निपटना चाहता है। यानी, हिंदुत्ववादी वर्चस्व में आस्था रखने वाले लोगों के लिए- जो भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहते हैं और यह तय कर देना चाहते हैं कि बहुसंख्यक आधारित राष्ट्रवाद की उनकी दृष्टि आने वाले दशकों तक अपना प्रभुत्व बनाए रखे- ‘अन्य’ सभी को चुप कराना, उन्हें अपने अधीन करना या कुचलना बहुत महत्वपूर्ण काम है।

इसीलिए, भले ही ये पद सरकार की शब्दावली या कानूनों में मौजूद न हों, फिर भी वे जानते हैं कि इनका राजनीतिक-वैचारिक हथियार के रूप में बेशक इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इन दोनों पदों का समाज के मुखर वर्गों के बीच भी व्यापक प्रचलन है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर दस साल राज कर के वे अच्छे से जान गए हैं कि सरकार जब ‘राष्ट्र-विरोधियों’, ‘नक्सलियों’ या ‘राजद्रोह’, ‘राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने’, ‘लोकतंत्र को उखाड़ फेंकने’ जैसी कार्रवाइयों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती दिखती है तो लोगों को इससे कोई बेचैनी नहीं होती। सरकार यह भी अच्छे से समझती है कि विभिन्न आतंकवाद-विरोधी कानूनों के कठोर प्रावधानों के तहत जहां सुनवाई शुरू होने में ही कई बरस लग जाते हैं और जमानत मिलना भी लगभग असंभव है, असहमति जताने का जोखिम उठाने वालों को बरसों जेल में सड़ाया जा सकता है।

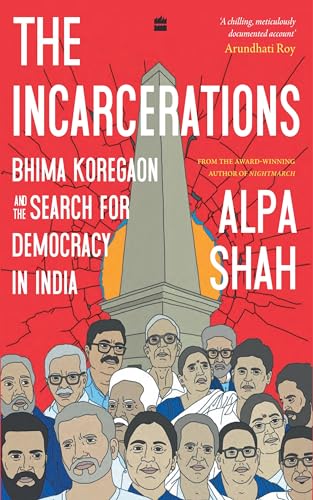

इसकी पुष्टि के लिए भीमा कोरेगांव हिंसा और दिल्ली दंगे में कैद किए गए उन आरोपियों को देखा जा सकता है जिन्हें जमानत नहीं मिल रही है। केवल इन्हीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीजें कहां तक पहुंच गई हैं। भीमा कोरेगांव के मामले में तो एक ऐसे पहलू को सुशांत सिंह अपने हालिया लेख में सामने लाते हैं जिसकी सामान्यत: उपेक्षा की जाती रही है:

“भीमा-कोरेगांव मामला, जिसमें 16 बुद्धिजीवियों और कार्यकर्ताओं पर कठोर आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत आरोप लगाए गए, वह मीडिया प्रतिष्ठानों द्वारा महीनों तक एक कथित पत्र के इर्द-गिर्द बुने गए एक बहुप्रचारित कथानक पर आधारित था जिसमें मोदी की हत्या की साजिश के संकेत बताए गए थे। हैरानी की बात यह है कि अब तक इस मामले में पुलिस द्वारा दर्ज किसी भी आरोप में उक्त पत्र का उल्लेख नहीं किया गया है।”

वर्तमान सत्ता के तरीकों को बेहतर ढंग से समझना हो तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा नवनियुक्त आइपीएस अधिकारियों के समक्ष हैदराबाद में ‘युद्ध के भावी मोर्चे’ विषय पर किए गए संबोधन को नई रोशनी में देखना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था:

“लोकतंत्र मतपेटी से नहीं निकलता, यह उन कानूनों से निकलता है जिन्हें मतपेटियों के रास्ते चुने गए लोग बनाते हैं। इन कानूनों को लागू करने वाले आप हैं। कानून का मतलब उसके लागू होने में है ताकि लोगों को उसके फायदे मिल सकें।‘’

उन्होंने यह भी कहा था:

‘’अब व्यक्ति सबसे अहम हो गया है। युद्ध का नया मोर्चा अब नागरिक समाज है। इसे हम चौथी पीढ़ी का युद्धकौशल कहते हैं। परंपरागत युद्ध अब राजनीतिक या सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रभावी साधन नहीं रह गया है। वह बहुत महंगा हो चुका है।‘’

अब शायद यह समझा जा सके कि सत्ता उन लोगों के साथ कैसा व्यवहार करती है जो सच का संधान करने और उसे कहने में दिलचस्पी रखते हैं; या, कि 14 साल पहले दिए एक भाषण के मामले में उसने कैसे अचानक अरुंधति रॉय और कश्मीर के एक शिक्षाविद पर मुकदमा चलाने को मंजूरी देना जरूरी समझा; या, एक बार फिर से अर्बन नक्सल के काल्पनिक हौवे को क्यों खड़ा किया जा रहा है।

यह सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार अच्छे से समझती है कि नौकरी और बेहतर जिंदगी की जद्दोजहद में जुटे अमनपसंद लोग बड़े पूंजीपतियों के साथ सरकार की बढ़ती साठगांठ से खीझ चुके हैं। अंतत: वे अपने संविधान से प्रेरणा लेते हुए किसी दिन शांतिपूर्ण ढंग से उठ खड़े होंगे, जिसने उन्हें प्रतिष्ठा, समानता और न्याय देने का कभी वादा किया था।

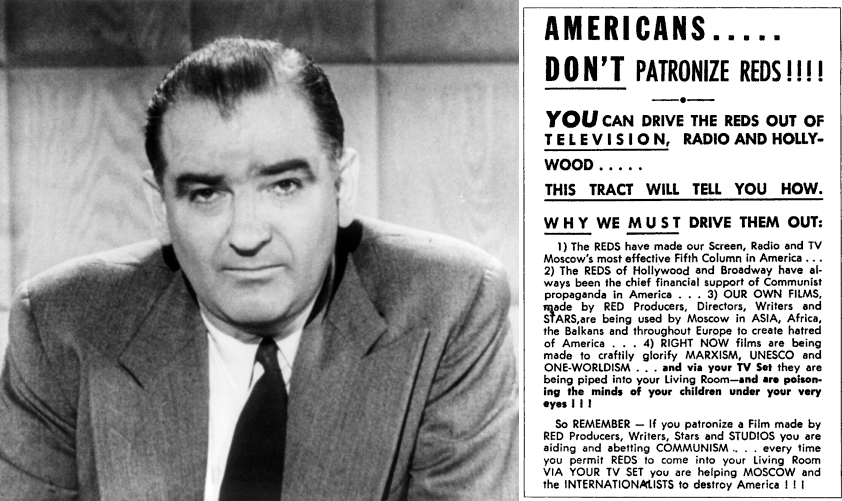

मैकार्थीवाद की आहट

‘लोकतंत्र की जननी’ में ‘अर्बन नक्सल’ की चर्चा एक ऐसे ही विवादास्पद दौर की याद दिलाती है जो विश्व के सबसे मजबूत लोकतंत्र अमेरिका में आया था। यह 1950 की बात है, जब रिपब्लिकन सीनेटर मैकार्थी ने एक भाषण में कहा था कि अमेरिका “कम्युनिस्ट नास्तिकता और ईसाइयत की लड़ाई’’ में फंसा हुआ है। उनका दावा था कि उनके पास उन कम्युनिस्टों की सूची है जो विदेश विभाग में काम कर रहे थे।

ऐसे आरोपों की बिनाह पर वहां कम्युनिस्टों का सुनियोजित संहार किया गया। इसके नाम पर लेखकों, संस्कृतिकर्मियों, फिल्मकारों और अन्य सोचने-समझने वाले लोगों का शिकार किया गया। इसके चलते लोगों को अपनी नौकरियां खोनी पड़ीं, उनका करियर बर्बाद हो गया और कुछ को कारावास भुगतनी पड़ी।

बाद में जब मैकार्थी के चलाए दमन अभियान की जांच हुई, तो पाया गया कि उसके लगाए गए कई आरोप फर्जी थे। पचास के दशक के उत्तरार्द्ध में मैकार्थी की लोकप्रियता जाती रही। एक बदनाम शख्स बन चुका यह आदमी 1957 में मरा।

मैकार्थी की मौत के साथ मैकार्थीवाद भी इतिहास के पन्नों में दफन हो गया, जिसे दूसरा ‘रेड स्केयर’ (लाल खतरा) कहा गया था। इसके बावजूद हर कहीं सत्ता ऐसा ही हौवा खड़ा करने की फिराक में आज भी लगी हुई है ताकि सत्ता के मुंह पर सच बोलने वाले आलोचनात्मक और स्वतंत्र स्वरों को चुप करवाया जा सके।

ऐसे में कोलिन अपने लेख को जिस तरह समाप्त करते हैं, वह हमारी आंखें खोलने के लिए काफी होना चाहिए:

“जो लोग भी बिना बम या बंदूक के अपने बच्चों के लिए बेहतर भारत बनाने का संघर्ष कर रहे हैं, उन सब को अपने जाल में फंसाने के लिए सरकार ने एक कानून बना दिया है। न्यायपालिका ने जिस तरीके से बार-बार हमारी उम्मीद तोड़ी, यही वजह है कि सरकार इतनी दुस्साहसी हो गई।‘’

(मूल लेख अंग्रेजी में यहां पढ़ा जा सकता है। अनुवाद संजय पराते ने किया है)