जब से डॉ. रघुराम राजन का मनमुटाव भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के साथ हुआ और उन्हें रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद छोड़कर जाना पड़ा, तब से मीडिया में उन्हें बतौर नायक दिखाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे भाजपा सरकार से उनका मनमुटाव आर्थिक नीतियों को लेकर हुआ हो। अर्थात जो आर्थिक नीतियां भाजपा सरकार लागू कर रही है वे उनके खिलाफ़ हों। हकीकत इसके खिलाफ है।

नियोजित अर्थव्यवस्था के विकल्प के रूप में जो नवउदारवादी आर्थिक नीतियां लागू की जा रही हैं, डॉ. रघुराम राजन की उनसे जरा भी असहमति नहीं है। जिन अर्थशास्त्रियों ने कांग्रेस की पुरानी नियोजित अर्थव्यवस्था को उलटकर नवउदारवादी आर्थिक नीतियों को लागू किया, वे उनकी तारीफ आज भी करते हैं। वे भी आर्थिक गतिविधियों में सरकार का हस्तक्षेप नहीं चाहते, बल्कि इस सिद्धांत के वे प्रबल पक्षधर हैं कि उसकी भूमिका को न्यूनतम होना चाहिए। वे भी जनता को किसी भी तरह की सब्सिडी और आरक्षण दिए जाने में विश्वास नहीं करते। वे भी पुरानी पेन्शन के उतने ही विरोधी हैं जितनी वर्तमान सरकार के अर्थशास्त्री। वह भी सार्वजनिक उद्योगों को विकास के मार्ग में उसी तरह रुकावट मानते हैं जिस तरह वर्तमान सरकार। वह भी सार्वजनिक उद्योगों के विनिवेशीकरण, विमुद्रीकरण के उतने ही समर्थक हैं जितनी मौजूदा सरकार।

जब उनकी विचारधारा वर्तमान सरकार से इतनी मिलती है तो फिर उनका विरोध कहां पर है, इसको समझना होगा। वह शुद्ध पूंजीवाद के समर्थक हैं अर्थात वह पूंजीवाद को ईमानदारी से लागू किए जाने के पक्षधर हैं। वह वर्तमान सरकार का जो दरबारी पूंजीवाद (क्रोनी कैपिटलिज्म) है उसके विरोधी हैं। सार्वजनिक व्यापार, उद्योग जिनका भी बंटवारा हो वह किसी एक या दो पूंजीपतियों या देशी या विदेशी पूंजीपतियों के आधार पर न होकर समान होना चाहिए, ऐसा वे मानते हैं। अर्थात उससे अर्जित लाभ के बंटवारे में पक्षपात नही होना चाहिए। इसके अलावा, डॉ. राजन मानते हैं कि पूंजीवाद कुछ नियमों के आधार पर चलता है तो उसे चलाने में नियमों का पालन होना चाहिए न कि किसी व्यक्ति के दिमाग में नोटबंदी जैसे कुछ भी विचार आएं और वह पूंजीवाद के नियमों की अनदेखी करके उसे व्यक्तिगत स्वार्थ या आधार पर लागू करने लग जाए। वह इसके विरोधी हैं। यही वह कारण था जिससे उनकी नाराजगी वर्तमान सरकार से शुरू हुई। उन्होंने अपने इस दृष्टिकोण को लुईगी ज़िंगल्स के साथ मिलकर लिखी गई किताब, ‘सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट’ में रखा है।

डॉ. राजन की शिक्षा का बेहतरीन रिकॉर्ड आप पर इनकी काबिलियत का सिक्का जमा सकता है। आपने आइआइटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मैडल के साथ बीटेक की डिग्री हासिल की। इसके बाद देश के प्रतिष्ठित प्रबन्धन संस्थान आइआइएम अहमदाबाद से प्रबन्धन में गोल्ड मैडल के साथ एम.बी.ए. और फिर अमरीका के मशहूर शिक्षण संस्थान एम.आइ.टी. से फायनेन्स में पी.एच.डी. की। इसके बाद वह अमरीका की शिकागो यूनिवर्सिटी के बूथ स्कूल ऑफ़ बिजनेस में प्रोफेसर हो गए। अपनी वर्गीय पक्षधरता और उससे जनित आदर्श व विश्वास के बल पर वह कुछ ही समय में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए, हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन उनकी इस सफलता का श्रेय मार्क्सवाद को ही जाता है क्योंकि अमरीकी अर्थशास्त्रियों पर पड़ने वाले उनके प्रभाव का कारण कार्ल मार्क्स द्वारा आर्थिक गतिविधियों की समीक्षा के लिए बनाई गई विश्लेषण पद्धति ही है।

यह अगस्त 2005 की घटना है। अमरीका के फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन ‘एलन ग्रीनस्पैन’ की सेवानिवृत्ति से पूर्व उनके सम्मान में एक आयोजन किया गया था जिसमें रघुराम राजन ने अपना पेपर पढ़ा। उस पेपर में उन्होंने कहा कि अमरीका में अपनायी जा रही वित्तीय नीतियां जिस दिशा में जा रही हैं वह दुनिया को बेहद खतरे की ओर धकेल रही हैं। इस तरह का पूर्वानुमान मार्क्सवाद के किसी भी विद्यार्थी के लिए सामान्य बात है, लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर अमरीकी अर्थशास्त्रीयों की मौजूदगी में इस तरह की घोषणा वह भी किसी हिन्दुस्तानी नौसिखिये द्वारा किया जाना सचमुच लोगों को चौंकाने वाली बात थी। उनकी इस घोषणा को बचकाना, लोगों को भ्रमित करने वाला माना गया। उनकी तुलना औद्योगिक-क्रांति के पहले चरण में मशीनों की तोड़फ़ोड़ करने वाले कारीगरों (जिन्हें ‘लुडाइट’ कहते थे) से की गई। उनकी यह भविष्यवाणी 2008 की मंदी के समय सच साबित हुई। इस तरह मार्क्सवादी विश्लेषण पद्धति ने उनकी धाक नवउदारवादी अर्थशास्त्रियों में बैठा दी।

उनकी योग्यता का रिकार्ड आप में यह उम्मीद और भरोसा जगा सकता है कि इतना काबिल व्यक्ति अगर भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गया था तो जल्द ही भारत अपनी गरीबी, बदहाली और बेरोजगारी से छुटकारा न सही लेकिन कुछ न कुछ राहत तो पा ही लेता, लेकिन किसी की अच्छी पढ़ाई का रिकॉर्ड इस बात की गारन्टी नहीं है कि वह व्यक्ति किसी देश की बहुसंख्यक जनता की तकलीफों को कम कर देगा। यह उस व्यक्ति की पक्षधरता, उसकी आस्था और आदर्श पर निर्भर करता है। अगर कोई व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त है लेकिन उसके आदर्श ‘हर्षद मेहता’ या ‘दाऊद इब्राहीम’ हों तो वह किस तरह के काम करेगा इसकी कल्पना आप आसानी से कर सकते हैं।

चाहे अमरीका और यूरोप की 2008 की महामंदी के लिए जिम्मेदार शिकागो स्कूल ऑफ इोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री हों या जॉर्ज बुश को इराक पर हमला करने के लिए प्रेरित करने वाले फ्रांसिस फूकोयामा जैसे पूंजीवादी विचारक हों, अथवा 1991 के बाद भारत में होने वाले सभी मेगा घोटालों के लिए जिम्मेदार घोटालेबाज, वे सभी कम पढ़े-लिखे लोग नहीं थे। इसलिए अत्यधिक पढ़कर भी कोई व्यक्ति हिटलर का सलाहकार हो ही सकता है। उसकी पढ़ाई का लाभ जुल्म के शिकार लोगों को नहीं मिल पाता है, जबकि इतिहास ऐसी बातों से भरा पड़ा है कि कम पढ़े लिखे लोगों ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को शोषण से मुक्त कराया।

क्या डॉ. रघुराम राजन की विचारधारा गरीबों, पीड़ितों और अन्याय का शिकार लोगों के पक्ष की है? क्या वह भारत के लोगों की आर्थिक ग़ैर बराबरी से वाकई चिन्तित हैं या वह लोगों की तकलीफों के लिए जिम्मेदार लोगों के पक्ष में खड़े हैं? इसके लिए हम डॉ. राजन के आस्था और विश्वास के केन्द्र और आदर्श व्यक्तियों को जानने की कोशिश करेंगे। इस काम के लिए हमें शिकागो यूनिवर्सिटी में बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस के उनके पुराने दफ्तर में प्रवेश करना होगा।

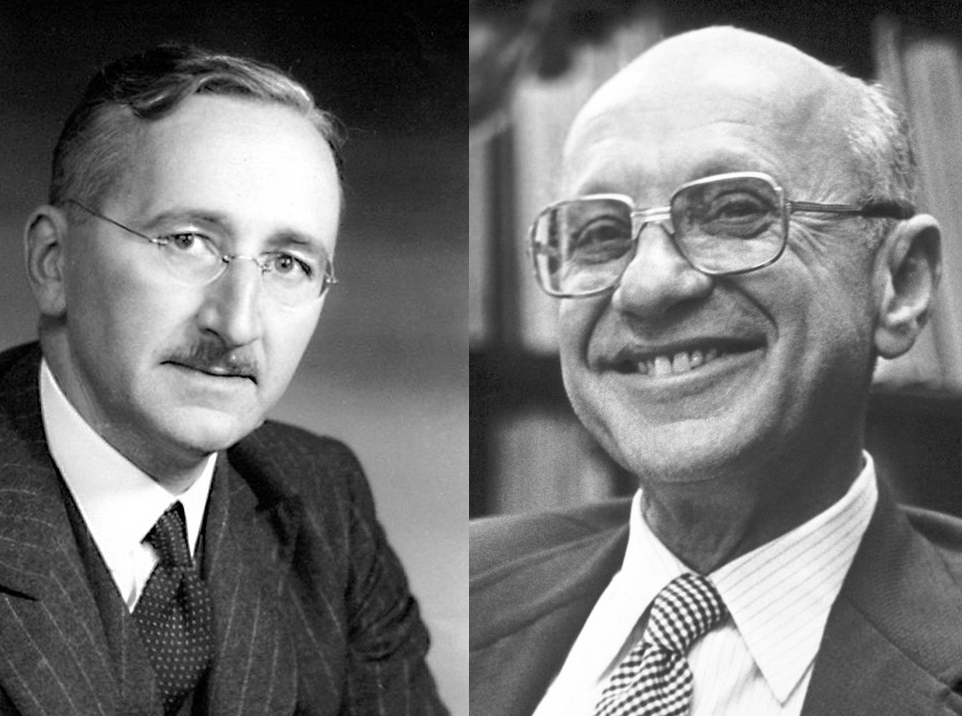

जैसे आप किसी आस्थावान के घर या उसके निजी कार्यालय की दीवार पर भगवान या उसके गुरु का चित्र लगा पाते हैं या किसी क्रांतिकारी के घर में आप भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, डॉ. अम्बेडकर अथवा चे गुऐवरा का चित्र पा सकते हैं वैसे ही हम अपनी तलाश के क्रम में डॉ. रघुराम राजन के इस कार्यालय की दीवारों पर दो चित्र पाते हैं। इनमें एक चित्र ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री फ्रेडरिक वॉन हायेक का है तथा दूसरा स्वयं हस्ताक्षरित चित्र है जो मिल्टन फ्राइडमेन व उनकी पत्नी रोज़ फ्राइडमैन का है। यह शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मशहूर अर्थशास्त्री हैं। डॉ. राजन ‘हायेकवादी’ के रूप में पहचाने जाते हैं यानि उन्हें फ्रेडरिक वान हायेक का अनुयायी माना जाता हैं। इन दोनों चित्रों से आपको डॉ. रघुराम राजन के प्रेरणा के स्रोत उनके आदर्श व्यक्तियों के बारे में पता चल जाएगा। इनके आर्थिक व राजनीतिक विचार गढ़ने में इन अर्थशास्त्रियों की प्रमुख भूमिका रही है।

यदि हम फ्रेडरिक वॉन हायेक व मिल्टन फ्राइडमेन की आर्थिक व राजनीतिक विचारधारा, उनके बनाए सिद्धांतों व प्रस्थापनाओं को जान जाएं तो हम डॉ. राजन की विचारधारा को जान जाएंगे। ज्ञान की इस तलाश में हम सबसे पहले ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री फ्रेडरिक वान हायेक की विचारधारा को जानने की कोशिश करते हैं।

हायेक अपनी 1944 में प्रकाशित किताब ‘‘रोड टु सर्फडम’’ यानि ‘‘गुलामी का मार्ग’’ से चर्चा में आए। यह किताब न केवल सोवियत संघ द्वारा अपनायी गई आर्थिक नीति, जो ‘सेन्ट्रल प्लानिंग’ पर आधारित थी, के खिलाफ थी बल्कि जिन देशों ने 1929-30 की अमरीका में आई महामंदी के बाद स्कॉटिश अर्थशास्त्री जॉन मीनार्ड कीन्स की सलाह पर सरकारी हस्तक्षेप पर आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाया था यह किताब उनके भी खिलाफ लिखी गई थी। हायेक, सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली किसी भी तरह की कल्याणकारी भूमिका के खिलाफ थे। वह मानते थे कि जो देश अपने यहां योजना आयोग या मंत्रालय बनाकर आर्थिक गतिविधियां चलाते हैं वे गुलामी का मार्ग चुनते हैं। हायेक नवउदारवादियों के पिता कहलाते हैं। हायेक ने ऐडम स्मिथ की न्यूनतम सरकार की परम्परा को निरन्तरता देने देने का काम किया (जिसे नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले अपने नारे में गढ़ा- ‘मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस’)। पूंजीवादी जगत में उन्हें विशेष रूप से सामाजिक-न्याय की अवधारणा की आलोचना के लिए याद किया जाता है। उन्होंने 1960 में प्रकाशित अपनी किताब ‘‘दी कांस्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी’’ में लिखा:

‘‘सरकार को समाप्त करो, उद्योगों का निजीकरण करो, बेरोजगारी समाप्त करने के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों में कमी लाओ, सब्सिडी को समाप्त करो, सामाजिक सुरक्षा पर खर्च घटाओ, ट्रेड यूनियनों की ताकत सीमित करो‘’ (हम देखते हैं कि भारत में भाजपा सहित पिछली सरकारों ने बिलकुल यही काम चरणबद्ध ढंग से किया है)।

उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार मुद्रा का राष्ट्रीयकरण समाप्त करे, इसके लिए वह केन्द्रीय बैंक का निजीकरण करके मुद्रा का उत्पादन उसको सौंप दे जो विश्व बाजार के लिए हो।

हायेक की दूसरी अनुयायी ब्रिटेन की कन्जर्वेटिव पार्टी की प्रधानमंत्री मारग्रेट थेचर रही हैं जिनकी 13 अप्रैल 2013 को हुई मौत पर पूरे इंग्लैन्ड की जनता ने खुशियां मनायी थीं। यह ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री हुई हैं जिनकी मौत पर वहां की जनता इतनी खुश थी कि वह सड़क पर निकल कर नाचने-गाने लगी थी। 1939 की अंग्रेज़ी फिल्म ‘‘दी विज़ार्ड ऑफ ओज़’’ का गाना, ‘‘डिंग-डाँग दी विकेड, बिच इज़ डेड’’ यानि ‘डायन मर गई’ तब सबसे अधिक संख्या में गाया गया था। श्रीमती मारग्रेट थेचर की मौत पर इतनी खुशी इसलिए थी कि उन्होंने अपने कार्यकाल में फ्रेडरिक हायेक की आर्थिक नीतियों को लागू किया था।

अब हम डॉ. रघुराज राजन के दूसरे आदर्श व्यक्तित्व मिल्टन फ्राइडमैन पर बात करते हैं। फ्राइडमैन शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अर्थशास्त्री हैं। दुनिया भर में जो नवउदारवादी, मुक्तबाजारवादी आर्थिक नीतियां चल रही हैं इनको सैद्धांतिक आधार फ्रेडरिक वॉन हायेक व मिल्टन फ्राइडमैन ही प्रदान करते हैं। फ्राइडमैन के विचारों को साररूप में जानने के लिए आप उनकी 1962 में प्रकाशित किताब ‘‘कैपिटलिज़्म एण्ड फ्रीडम’’ व उनके 1991 में लिखे निबन्ध ‘व्हाई गवर्मेन्ट इज़ द प्रॉब्लम’ को पढ़ना होगा। 1973 में लैटिन अमरीकी देश ‘चिली’ में सी.आइ.ए. ने जो चुनी हुई सरकार का तख्तापलट कराया था वहां मुक्त बाजार की आर्थिक नीतियां लागू कराने मे आप की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपको वहां अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए बुलाया गया था।

वे लिखते हैं कि सरकार मुक्त बाजार के लिए कोई समाधान न होकर समस्या है इसलिए सरकार जितनी छोटी से छोटी होगी उतना ही बाजार बेहतर तरीके से काम करेगा। वे सरकार के लिए निम्न भूमिका निर्धारित करते हैं:

‘’सरकार उद्योगपतियों पर करों को समाप्त करे। पूंजीपतियों के पास जितनी पूंजी होगी उतना ही वह बाजार में निवेश करेंगे। मुफ्त शिक्षा को समाप्त करे। सरकार का यह काम बाजार में हस्तक्षेप है। सामाजिक सुरक्षा पर खर्च बन्द करे। खाद्य-पदार्थो व दवाओं की शुद्धता की जांच बन्द करे। चिकित्सकों/दन्त चिकित्सकों के योग्यता प्रमाण-पत्रों की जांच बन्द करे। सरकारी डाकखाने की इजारेदारी समाप्त करे। प्राकृतिक-आपदाओं पर सरकारी सहायता बन्द करे।

न्यूनतम-वेतन कानून को समाप्त करे। ब्याज दरों का सीमा-नियंत्रण समाप्त करे। आयकर का एक ही स्लैब बनाए। हेरोइन जैसे मादक पदार्थ की बिक्री पर से पाबन्दी हटाए।‘’

मिल्टन फ्राइडमैन द्वारा अपनी किताब ‘‘कैपिटलिज़्म एण्ड फ्रीडम’ में यह बातें कोई व्यंग्य में नहीं लिखी गई हैं, बल्कि इसके पीछे वह तर्क देते हैं। यह अलग बात है कि उस तर्क से आप सहमत न हों, लेकिन डॉ. राजन सहित सभी नवउदारवादी उससे पूरी तरह सहमत हैं। यह वाक्य उनके कान में अमृत घोलते हैं।

फ्राइडमैन व फ्रेडरिक वॉन हायेक चूंकि ‘सेन्ट्रल-प्लानिंग’ के सख्त खिलाफ हैं इसलिए वह देश जो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था को चलाते हैं उनको यह अपने प्रमुख दुश्मन देश मानते हें। ऐसे देश जहां यह अपना सीधा नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं वहां तो यह ‘योजना आयोग’ अथवा ‘योजना मंत्रालय’ को बन्द ही करा देते हैं लेकिन जहां इनका आंशिक-नियंत्रण कायम हो जाता है वहां यह उस आयोग या मंत्रालय की भूमिका बदलवा देते हैं।

मिसाल के तौर पर भारत में बहुत से अर्थशास्त्री चूंकि हायेक व फ्राइडमैन के अनुयायी हैं लेकिन देश की राजनीति पर उनका पूर्ण नियंत्रण न हो पाने के कारण वे योजना आयोग को बन्द तो कराने की स्थिति में नहीं हैं, इसलिए उन्होंने उसकी भूमिका बदल दी है। अब योजना आयोग, देश की अर्थव्यवस्था के पूर्ण निजीकरण की नीति बनाता है (नीति आयोग के नाम से)। पहले इसकी भूमिका बहुसंख्यक जनता के हित में योजना बनाने की रहती थी। अब वह पूंजीपतियों के हित में नीतियां बनाता है।

डॉ. रघुराज राजन का नजरिया और उनकी योजनाएं क्या हैं इसकी जानकारी हमें उनकी लिखी किताबों, लेखों व दिए गए भाषणों से आसानी से मिल सकती है। भारत के सम्बंध में वह क्या सोचते हैं और क्या करने का इरादा रखते हैं यह हम उनके उस भाषण से जान सकते हैं जो उन्होंने श्री मनमोहन सिंह के सम्मान में निकाली गयी किताब ‘‘इन्डियन इकोनॉमिक रिफॉर्म एण्ड डेवलपमेन्ट’’ के दूसरे संस्करण के विमोचन के अवसर पर शिकागो यूनिवर्सिटी के बूथ स्कूल ऑफ़ बिजनेस में आयोजित कार्यक्रम में 14 अप्रैल 2012 को दिया था। इस किताब में मुक्त बाजार के पक्षधर 14 अर्थशास्त्रियों के निबंधों को शामिल किया गया है।

डॉ राजन कहते हैं:

‘’मेरी अवधारणा है कि डॉ. मनमोहन सिंह ने भारत की बन्द अर्थव्यवस्था को खोला और वह अनेक क्षेत्रों में प्रतिद्वंदिता को ले आए, लेकिन उनका काम चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधूरा है। पहला क्षेत्र उच्च शिक्षा का है जहां अभी भी लाइसेंस-परमिट राज कायम है और मुफ्त में पैसा बनाने वाले लगातार बने हुए हैं। दूसरा, वह सार्वजनिक क्षेत्र को छोड़ आए हैं जो अभी भी अर्थव्यवस्था में अपनी उच्च स्थिति बनाए हुए है, जैसे कोल इन्डिया। तीसरा, वह राष्ट्रीय संसाधनों जैसे जमीन, स्पेक्ट्रम, खनिज, आदि के महत्व को पहचान नहीं दिला पाए हैं और इनका बंटवारा अभी भी सही तरीके से नहीं किया गया है। चौथा, उनकी सफलता पर तो शक नहीं किया जा सकता लेकिन वह जनता का दिमाग इन सुधारों के प्रति उतना नहीं बदल पाए हैं जितना बदला जाना चाहिए। भारत में अभी भी लोग विदेशी निवेश व अर्थव्यवस्था के खुलेपन के विरोधी बने हुए हैं। इस विरोध का कारण यह है कि आर्थिक सुधारों के पहले चरण का लाभ जब लोगों को पहुंचने वाला था, जब दूसरी पीढ़ी के सुधार शुरू किए जा रहे थे और भारत की अर्थव्यवस्था ‘टेक-ऑफ’ की स्थिति में पहुंचने वाली थी, तभी राजनीतिक वर्ग के शक्तिशाली तत्व जो लाइसेंस-परमिट राज के लाभों को छोड़ने को तैयार नहीं थे उन्होंने उग्र-व्यापारिक लोगों से अपवित्र गठबंधन क़ायम कर लिया, यह अधार्मिक और बुरे लोगों का गठबंधन था जिन्होंने ‘लाइसेंस राज’ को ‘रिसोर्स राज’ में तबदील कर दिया।’’

वे आगे कहते हैं:

‘’वर्तमान में दूसरी पीढ़ी के सुधार ‘बिलों’ के रूप में संसद में तैयार पड़े हैं और पास होने का इन्तजार कर रहे हैं। इनमें से कुछ बिल श्री अटल बिहारी बाजपेयी के जमाने के हैं जो उनके कार्यकाल में इसलिए पास नहीं किए गए कि उनके पास दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं थी। इस समय हम खतरनाक जगह पर खड़े हैं, भारत का विकास धीमा हो गया है। ऐसे में हमें वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए तीन काम करने होंगे। पहला काम, तेल के दाम को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए तुरन्त बढ़ाना होगा। इसके बाद तेल को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त करना होगा। इसकी घोषणा राजनीतिक रूप से जितनी जल्द मुमकिन हो करनी होगी और इस कदम को किसी भी हालत में वापस नहीं लेना होगा। खनिजों के आवंटन का जो गला घोंट रखा है उसे खोलना चाहिए। इसके आवंटन में भाई-भतीजावाद से बचना होगा और जो खनिज निकालने में सक्षम हो उन्हें ही आवन्टन किया जाना चाहिए। विदेशी निवेशकों के प्रति दयालु रुख अपनाना होगा। वे हमारे दुश्मन नहीं हैं। हमें चालू खाते के घाटे को 4 प्रतिशत रखने के लिए उनके धन की जरूरत है। मारीशस या सिंगापुर मार्ग से अगर कोई समस्या आती है तो हमें उनसे फिर से संधि करके समस्या दूर करनी चाहिए मगर ‘गार’ जैसी सीधी कार्यवाही, जो विदेशी निवेशकों के शक को बढ़ाती है उससे परहेज करना चाहिए क्योंकि ऐसे कानूनों से हम कर-अधिकारियों को असीमित ताकत दे देते हैं। हमें एफ.डी.आइ. को और अधिक खोलना चाहिए क्योंकि यह वित्तीय क्षेत्र में निवेश लाने का सबसे सुरक्षित तरीका है। हमे करों में स्थिरता लानी चाहिए और जैसा कि वोडाफोन के मामले में करों को पीछे से लगाने के लालच से बचना चाहिए।‘’

उन्होंने अपने लेखों और भाषणों में बार-बार बताया है कि भारत की आर्थिक समृद्धि को भ्रष्टाचार, अदक्षता व लोक-लुभावन नीतियों ने क्षतिग्रस्त कर रखा है। हमारे यहां के राजनीतिज्ञ सुधारों के पक्ष में एक दूसरे के साथ आने के बजाय लोक-लुभावन नीतियों पर लोकलुभावन वोट पाने के लिए एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं।

वे केवल उस भ्रष्टाचार के विरोधी हैं जिसके कारण विदेशी निवेशकों को राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों को रिश्वत देनी पड़ती है और जिससे उनकी भारत के संसाधनों, उद्योगों पर कब्जा करने की लागत बढ़ जाती है। वह संसाधनों की लूट के तो पक्षधर हैं मगर लूट सबमें समान बंटनी चाहिए, इतनी ईमानदारी वह चाहते हैं। कोई अपने सम्बंधों के बल पर लूट का ज्यादा हिस्सा ले जाए इसके डॉ. रघुराज राजन विरोधी हैं, लेकिन वोडाफोन या मारीशस-हांगकांग मार्ग से टैक्स चोरी को रोकने के लिए श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा की गई कार्यवाही को यह सही नहीं मानते।

उन्हें जब योजना आयोग ने वर्ष 2008 में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के लिए गठित कमेटी के चेयरमैन की ज़िम्मेदारी सौंपी तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो 100 सुझाव रखे वह इस बात का साफ संकेत थे कि वह आने वाले दिनों में भारत के वित्तीय क्षेत्र को (बीमा व बैंक) को साहित्यकार ‘मुंशी प्रेमचन्द’ की कहानी के सूदखोर महाजन के हवाले कर देना चाहते हैं। उन 100 उपायों में से केवल एक का जिक्र करना पतीले में पक रहे चावल के एक दाने को चखने के समान होगा जिससे पूरे पतीले के चावलों के कच्चे या पके होने का पता चल जाता है।

वह कहते हैं कि भारत में जो बैंकों के समानान्तर सूदखोर महाजनों की व्यवस्था चल रही है उसे चलने देना चाहिए और सरकार को गांव-गांव तक फैले उनके ‘नेटवर्क’ का फायदा उठाना चाहिए। इसके लिए सरकार अपने बैंकों से उन्हें पूंजी उपलब्ध कराये जिसे बांटने का काम वे करें। इसका मतलब यह है कि इन सूदखोर महाजनों को अब अपना पैसा भी लगाने की जरूरत नहीं है। वह केवल कर्ज बांटने का काम करेंगे और मनमर्जी ब्याज वसूलेंगे।

उनके लेखों, निबन्धों और भाषणों में सुधार की उपलब्धियां हैं, उद्योगपतियों की चिन्ताएं हैं, संसाधनों के जल्द से जल्द दोहन किए जाने की बैचेनी है लेकिन एक शब्द भी उस 80 प्रतिशत आम जनता के लिए नहीं है जिसकी आमदनी इन तथाकथित ‘मुक्त बाजार’ के सुधारों द्वारा बीस रुपये रोजाना पर पहुंचा दी गई है। उनके लेखन में उन दो लाख नब्बे हजार किसानों का भी जिक्र नहीं है जिन्होंने फ्रेडरिक वॉन हायेक व मिल्टन फ्राइडमैन की नीतियों के लागू किए जाने के कारण ही आत्महत्या का रास्ता चुन लिया है। उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं है कि जिस आइ.आइ.टी. और आइ.आइ.एम. से वह सस्ते में शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम हुए हैं उसमें इस देश की बहुसंख्यक मेहनतकश जनता का पैसा लगा है और वह उसका अहसान चुकाने के लिए उसकी गरीबी दूर करने के उपाय करने के स्थान पर उसके दुश्मनों से ही जाकर मिल गए हैं। वह इन संस्थानों के जनक श्री जवाहर लाल नेहरू के बनाए आधुनिक भारत के मन्दिरों पर ही प्रहार करने पर तुल गए हैं। यह उनकी देश के प्रति घोर कृतघ्नता ही कही जा सकती है।

उनके आदर्श व्यक्तित्व, लेख और भाषण बताते हैं कि आने वाले दिनों में भारत के सरकारी कारखानों, बैंकों, बीमा क्षेत्र पर जबरदस्त प्रहार होने वाले हैं। वह और उनके जैसी सोच वाली ताकतें कल्याणकारी राज्य के चरित्र को पूरी तरह से बदलने का प्रयत्न करेंगी और जनता को मिलने वाली सरकारी सहायता (सब्सिडी) जिसे ‘मुक्त बाजार’ के पक्षधर ‘खैरात’ कहते हैं बन्द करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और खाद्य-सुरक्षा से सरकार को बाहर निकालने की योजनाओं को अमली जामा पहनाने की तरकीब निकालेंगे।