दुनिया भर में होने वाले धार्मिक, जातीय और नस्ली दंगों के पीछे आम तौर से विचारधारा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा, धार्मिक कट्टरता, सांस्कृतिक पिछड़ापन, जातीय घृणा और रूढ़िवाद को जिम्मेदार माना जाता है। ऐसी हिंसा पर विचार-विमर्श भी इन्हीं कारकों को केंद्रबिंदु मान कर किया जाता है। इन संघर्षों, दंगों और हिंसा में आर्थिक व्यवस्था की क्या भूमिका होती है, इसे खोजने, समझने और बताने का चलन नहीं है। बदलती आर्थिक व्यवस्था समाज के रोजमर्रा के जीवन और उसकी चिन्तन-प्रक्रिया पर क्या प्रभाव डालती है, इसको सहज ही उपेक्षित कर दिया जाता है। इसीलिए सामाजिक हिंसा, टकराव और दंगों आदि पर हमारी समझदारी किन्हीं दो संघर्षरत समूहों की पहचान करने और उसके बाद अपनी-अपनी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से उन्हें अच्छे और बुरे में बांट देने तक सीमित रह जाती है।

उदाहरण के तौर पर, हाल में हुई मणिपुर हिंसा को देखें। लोकप्रिय माध्यमों, मीडिया और संचार समूहों में इसे आदिवासी समुदायों के बीच की लड़ाई के रूप में दिखाया गया है। एक तरफ मैती समुदाय है, दूसरी तरफ नगा और कुकी। हमें बताया गया है कि इस हिंसा का कारण आरक्षण का कोटा है। हम दो-तीन मोटी बातें जानते हैं, जैसे (1) मैती समुदाय खुद को जनजातीय दरजा दिए जाने की मांग कर रहा है और नगा-कुकी इसका विरोध कर रहे हैं; (2) मैती समुदाय हिंदू है और नगा-कुकी अधिकांशत: ईसाई हैं; (3) मैती बहुसंख्यक हैं और नगा-कुकी अल्पसंख्यक। इन्हीं तीन बिंदुओं के हिसाब से सामान्य पाठक, जो मणिपुर या उत्तर-पूर्व को दूर से जानता है, अपना पक्ष तय कर लेता है। इस हिंसा के मूल में जो आर्थिक पहलू है, उसे जानने के लिए पाठक को गहराई में उतरना होगा। ऐसे मुद्दों पर गहन विश्लेषणों की हिंदी में कमी है, इसलिए सामान्य पाठक सतही जानकारियों के आधार पर अपना पाला चुनने में ही रह जाता है।

मणिपुर सहित तमाम अन्य धार्मिक, जातीय और नस्ली दंगों की अगर गहराई से छानबीन की जाए तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण ही नहीं, बल्कि उनके मूल में आर्थिक कारण होते हैं। हर दंगे के पीछे पहले से ही तैयार व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता, सरकारों की आर्थिक नीतियां, मजदूरों का मालिकों द्वारा किया जा रहा शोषण और उसके खिलाफ एकजुटता, आर्थिक असमानता, छोटी जातियों व नस्लों का शिक्षित होना और उनकी आर्थिक संवृद्धि, जमीनों पर कब्जा इत्यादि की भूमिका होती है। पहले से ही तैयार असमान आर्थिक जमीन पर किसी भी एक छोटी सी घटना को दंगे में बदल दिया जाता है। इन दंगों में हत्याओं के साथ सबसे ज्यादा नुकसान सम्पत्ति का ही किया जाता है। दंगों में बहुसंख्यक हमेशा आक्रमक होता है और अल्पसंख्यक सुरक्षात्मक। इन दंगों को अगर राज्य का प्रश्रय मिल जाता है तब यह दंगे भयानक रूप पकड़ लेते हैं। राज्य द्वारा प्रायोजित या समर्थित इन दंगों में अल्पसंख्यक समुदाय को भारी जन और धन की हानि उठानी पड़ती है। कभी-कभी तो समुदाय को अपना सब कुछ छोड़ कर पलायन भी करना पड़ जाता है, जैसा कि मणिपुर मई के पहले हफ्ते के तीन दिनों की भीषण हिंसा में हुआ है।

मैती बहुल इम्फाल और कुकी बहुल चूड़चंद्रपुर के बीच स्थित बिशनुपुर इस हिंसा में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है क्योंकि वहां दोनों समुदाय एक साथ रहते थे। जब हिंसा भड़की, तो दोनों तरफ से हमले हुए। आज हजारों परिवार विस्थापित होकर शिविरों में रहने को मजबूर हैं। कुल 71 लोग मारे गए हैं और भारी संख्या में संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है। पहले भी यहां हिंसा होती रही है। हर बार इसके भड़कने का कोई न कोई तात्कालिक कारण रहा है। हर हिंसा के मूल में इस समाज की आर्थिक बुनावट रही है जो समय के साथ बदल रही है।

इसे संक्षेप में समझते हैं। मैती बहुल इम्फाल घाटी राज्य की कुल जमीन का करीब 10 फीसदी है लेकिन यहां राज्य के करीब 67 फीसदी लोग रहते हैं और राज्य की करीब आधी खेती भी यहीं होती है। मणिपुर के पहाड़ों में कुकी और नगा रहते हैं, जहां ज्यादातर जंगल हैं। पूरे मणिपुर का 75 फीसदी जंगल है। इन इलाकों में रहने वाले आदिवासी जमीन बदल-बदल के खेती करते हैं। पहाड़ और घाटी के बीच खेती की जमीन के आकार और आबादी के अनुपात का यह असंतुलन आर्थिक असमानता के मूल में है। इसके अलावा दो और चीजें इस असंतुलन में इजाफा करती हैं। एक, आदिवासी रिहाइश वाले पहाड़ी इलाकों का अदालती और प्रशासनिक राजकाज यहां अलग होता है, जिसे स्वायत्त पहाड़ी परिषदें चलाती हैं। दूसरा, इन्हीं परिषदों के पास जमीन-जायदाद के हस्तांतरण और प्रबंधन का अधिकार होता है।

इम्फाल घाटी पर बढ़ता आबादी का दबाव और अपर्याप्त आथिैक अवसरों ने मैतियों को अनुसूचित जनजाति का दरजा मांगने के लिए मजबूर किया। दंगे का तात्कालिक कारण बना मणिपुर उच्च न्यायालय का वह निर्देश, जिसमें उसने राज्य सरकार को कहा कि वह मैतियों की आरक्षण की मांग पर केंद्र सरकार को एक सिफारिश भेजे। आबादी पर बदलती हुई आर्थिक संरचना का क्या दबाव पड़ रहा है इसे भारत सरकार की सालाना रोजगार रिपोर्ट से समझा जा सकता है। मणिपुर में 42 फीसदी परिवार खेती करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 60 फीसदी परिवार को स्वरोजगार करने वाला बताते हैं। स्वरोजगाररत परिवारों का राष्ट्रीय औसत 54 फीसदी है। मणिपुर इससे 6 फीसदी आगे है। सीमित खेती और बढ़ती आबादी के बीच का यही असंतुलन पुरानी जातीय दरारों को चौड़ा करने के काम आ रहा है। अकेले बहुसंख्यक मैती ही नहीं हैं जो एसटी के तहत आरक्षण मांग रहे हैं। अन्य राज्यों में भी ऐसे बहुसंख्यक समुदाय हैं जो आज बदले हुए हालात में कोटा की मांग कर रहे हैं।

भारत में बीते तीस वर्षों में जैसा आथिैक बदलाव हुआ है वह सबके लिए पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं कर सका है। अब, जबकि जोतें छोटी हो रही हैं, परिवार बढ़ रहे हैं और खेती घाटे का सौदा बन चुकी है, सामाजिक दरारें फूट रही हैं। कुल मिलाकर युवाओं की आबादी के लिए अपर्याप्त आर्थिक अवसर एक ऐसी चुनौती है जो देश के अलग-अलग हिस्सों में अलहदा तनावों की शक्ल में दिखाई दे रहे हैं। मणिपुर केवल एक ताजा उदाहरण है।

उपनिवेशवाद से पैदा हुए दंगे

सामाजिक हिंसा और अर्थव्यवस्था का रिश्ता बहुत पुराना है। भारत में हम जिस रूप में दंगों को जानते हैं, उनका इतिहास औपनिवेशिक काल से शुरू होता है, खासकर 1857 के विद्रोह के बाद। 1857 के विद्रोह में जिस तरह हिन्दू और मुसलमान एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े उसे देख कर अंग्रेजी हुकूमत को अपनी सत्ता जाने का भय हो गया। लिहाजा हिन्दुओं और मुसलमानों को अलग करने के वह सभी उपाय अपनाए गए जिससे अंग्रेज अपना साम्राज्य बचाए रख सकें और निर्बाध रुप से भारतीय जनता का शोषण जारी रख सकें।

1857 से पहले अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा भारतीय जनता का भीषण शोषण, उत्पीड़न और दमन, 1857 का विद्रोह तथा उसके बाद भारत में साम्प्रदायिक तनाव के बीच के अंतरसंबंधों का विश्लेषण यह बताता है कि भारतीय जनता की अंग्रेजों द्वारा की जा रही आर्थिक लूट और उससे उपजी गरीबी, बेकारी, दरिद्रता और असुरक्षा की भावना ने अंग्रेजों द्वारा साम्प्रदायिक तनाव पैदा करने में मुख्य भूमिका अदा की।

1857 के विद्रोह से पहले अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का आर्थिक शोषण किस तरह से किया गया इसके बारे में रजनी पाम दत्त अपनी पुस्तक ‘आज का भारत’ में कहते हैं:

1780 से 1850 के बीच भारत में ब्रिटेन से जो माल भारत आया उसकी कीमत 386152 पौण्ड से बढ़ कर 8024000 पौण्ड हो गयी। 1824 में ब्रिटेन ने भारत को मुश्किल से 60 लाख गज मलमल भेजा था पर 1837 में इसने 6 करोड़ 40 लाख गज से अधिक मलमल का निर्यात किया। परिणामस्वरूप ढाका की आबादी 150000 से घटकर 20000 हो गयी।

आज का भारत, रजनी पाम दत्त

भारतीय कपड़ा बुनकरों की दुर्दशाग्रस्त जिन्दगी के बारे में मार्क्स ने लिखा है कि “1834-35 में गवर्नर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इनका दुख-दर्द व्यापार के समूचे इतिहास में अतुलनीय है, कपड़ा बुनकर की अस्थियों से भारत की धरती सफेद हो गयी’’ (मार्क्स, पूंजी, खण्ड 1, अध्याय 35, अनुभाग 5)

जब अंग्रेजों ने मुगलों को हरा कर सत्ता प्राप्त की तो सत्ता के उच्च पदों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों ने जमींदारियां बेचनी शुरू कर दीं। धीरे-धीरे मुस्लिम जमींदारों की सत्ता से पकड़ दूर होती गई। न्याय व्यवस्था काजी और उलेमा के हाथ से छिन कर अंग्रेजों की अदालत में आ गई। ज्यादातर मुसलमान गरीब, शिल्पकार और कारीगर थे। इन सभी को ब्रिटेन में बनी औद्योगिक वस्तुओं ने बर्बाद कर दिया। ब्रिटेन की मशीन से बने कपड़ों और सूत ने भारतीय बुनकरों और सूत कातने वालों को उजाड़ दिया। यही स्थिति ऊनी और रेशमी कपड़ों, लोहा, बर्तन, कांच, कागज, चमड़ा बनाने वाले कारीगर तथा उद्योग की भी हो गई।

1905 में बंगाल विभाजन के बाद 1907 में बंगाल में भयंकर दंगा हुआ। बंगाल विभाजन को अधिकांश मुस्लिम समुदाय अपने पक्ष में मानता था इसलिए बंगाल विभाजन आंदोलन में मुस्लिम समुदाय की भूमिका नगण्य थी। इसका कारण हिंदू जमीदारों, साहूकारों और महाजनों द्वारा निम्न मध्यवर्गीय मुसलमानों का किया जाने वाला शोषण और उत्पीड़न था। मुस्लिम समुदाय नए प्रांत बन जाने से सोच रहा था कि उसका शैक्षणिक, राजनीतिक आर्थिक विकास होगा और रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक शोषण से मुक्त होने की बेचैनी को धार्मिक रूप दे दिया गया। इस दंगे में विशेषकर ग्रामीण जमींदार, महाजन और साहूकार प्रभावित हुए जो मनमाना लगान और 50 फीसदी तक ब्याज वसूलते थे। इस दंगे में महाजनों और साहूकारों के बही-खाते और गिरवी के कागजात की लूट के साथ जमीदारों के उन मंदिरों पर हमले किए गए जिनके निर्माण और मरम्मत तथा रखरखाव के लिए किसानों से जमीदारों द्वारा जबरन वसूली की जाती थी। शहरों में मारवाड़ी निशाना बने जो जमाखोरी करके मूल्यवृद्धि करते थे। बंगाल विभाजन के बाद विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चल रहा था। ज्यादातर हिन्दू इस बहिष्कार आंदोलन में शामिल थे और लोगों को आंदोलन में शामिल करने के लिए धार्मिक त्योहारों का उपयोग कर रहे थे। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन मुसलमानों के हित में है, इसका प्रचार और हिंदू त्योहारों का आंदोलन में उपयोग होने से मुसलमानों ने इस आंदोलन से दूरी बना ली। मुस्लिम व्यापारी विदेशी समान को बेचकर मुनाफा कमा रहे थे क्योंकि उस समय विदेशी वस्तुएं स्वदेशी की अपेक्षा काफी सस्ती थीं। इस व्यापार में हिंदू मुस्लिम प्रतिद्वंदिता भी दंगे का एक महत्वपूर्ण कारण बनी।

1905 में बंगाल का विभाजन करके अंग्रेजों ने भारत में हिन्दुओं और मुसलमानों को देश स्तर पर एक दूसरे को अलग कर दिया। दोनों समुदाय अपनी आर्थिक विपन्नता का कारण एक-दूसरे को समझने लगे। भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। 1908 में अमृतसर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई। अंग्रेजों द्वारा लाए गए मार्ले-मिन्टो अधिनियम 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई जिसमें उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके बरअक्स दूसरी ओर 1908 में पंजाब में हिन्दू सभा की स्थापना की गई। इस हिन्दू सभा को 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने अखिल भारतीय हिन्दू महासभा में बदल दिया।

प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भारत में आजादी आन्दोलन का दमन करने के लिए मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पास किया गया। अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड हुआ और भारत सरकार अधिनियम 1919 लाया गया। इसके खिलाफ देश में आन्दोलन शुरू हो गया। 1920 में पूरे देश में असहयोग आन्दोलन और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। इस दौरान उद्योगों में लगभग सौ हड़तालें हुईं। इसी समय खिलाफत आन्दोलन भी प्रारम्भ हो गया, देश की जनता (हिन्दू और मुसलमान) एक मंच पर आ गए। असहयोग और खिलाफत आन्दोलन के देशव्यापी प्रभाव से हिन्दुओं और मुसलमानों की एकजुटता की सूरत में अंग्रेजों और जमींदारों द्वारा किसानों का भयंकर शोषण 1921-22 में मोपला विद्रोह का कारण बना। मोपला के इस विद्रोह को अंग्रेजों ने अपने दस्तावेजों में हिन्दू-मुस्लिम दंगे के रूप में दर्ज किया।

टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों द्वारा बनाया गया काश्तकारी कानून जमींदारों के पक्ष में था। जमींदारों को पुलिस प्रशासन और न्यायालय का सरंक्षण प्राप्त था। नए सरकारी कानूनों ने किसानों को भूमि के सभी अधिकारों से वंचित कर उन्हें भूमिहीन बना दिया। अंग्रेजों और स्थानीय जमींदारों द्वारा किया जाने वाला आर्थिक शोषण, जमीन की बेदखली और उत्पीड़न से त्रस्त मोपला के किसानों ने अंग्रेजी शासन और जमींदारों के खिलाफ बगावत की। विभूति नारायण अपनी पुस्तक “साम्प्रदायिक दंगे और भारतीय पुलिस” में मालाबार क्षेत्र में असमान भूमि वितरण के बारे में कहते हैं कि 1990 और 1991 की जनगणना के अनुसार मालाबार में सिर्फ 5 से 6 प्रतिशत लोगों के पास भू-स्वामित्व था। इन भू-स्वामियों में मुसलमान न के बराबर थे। हिन्दू भू-स्वामियों में भी भूमि का अधिकांश भाग नम्बूदरी ब्राह्मणों के पास था। 1915 में मालाबार के कलेक्टर इन्स के अनुसार बड़े 86 भू-स्वामी परिवारों में जिनके पास कई-कई हजार एकड़ जमीन थी और जो समस्त भू-भाग का पांचवां हिस्सा लगान में देते थे, लगभग सभी ऊंची जातियों के हिन्दू थे और उसमें सिर्फ दो मोपला थे। इसी तरह 1881-82 के एक अध्ययन के अनुसार प्रमुख 829 भू-स्वामियों में 370 नम्बूदरी, 339 नायर, 61 राजा, 9 गैर-मलयाली ब्राहमण, 8 तिया, 4 दूसरे हिन्दू, 1 योरोपियन और 37 मोपला थे। मोपला विद्रोह में सर्वाधिक प्रभावित एरनाड़ और वालुवानाड तालुकों में तो स्थिति और ख़राब थी। 292 बड़े भू-स्वामियों में 173 नम्बूदरी, 96 नायर, 20 राजा और सिर्फ 2 मोपला थे।

मोपला किसानों का अंग्रेजों और जमीदारों के उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ 1921 में किया गया विद्रोह एकमात्र नहीं था। 1977 में अंग्रेजी शासन स्थापित हो जाने के बाद मोपला किसानों पर बढ़ते शोषण, उत्पीड़न और दमन के खिलाफ 1857 तक कुल 22 आन्दोलन हुए। 1870 में अंग्रेजों द्वारा मालाबार में बार-बार होने वाले विद्रोह का कारण जानने के लिए एक समिति का गठन किया था। उसने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जमीदारों द्वारा लगान में मनमानी वृद्धि और किसानों की जमीन से बेदखली विद्रोह का मुख्य कारण है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मध्य मालाबार क्षेत्र में 244 फीसदी लगान में वृद्धि और 441 फीसदी जमीन से बेदखली में वृद्धि की गई। इससे मालाबार क्षेत्र के किसानों के आर्थिक शोषण का अंदाजा लगाया जा सकता है।

दंगों की गहराई से पड्ताल की जाए तो पता चलता है कि अधिकतम दंगे वहीं होते हैं जहां छोटे-बड़े उद्योग या कल कारखाने हैं। मंदी, ट्रेड यूनियन और व्यापारिक होड़ यहां दंगों का कारण बनते हैं। जिन शहरों या कस्बों में उद्योग धंधे या कुटीर उद्योग नहीं हैं वहां शायद ही कभी दंगा शुरू हुआ हो। देहातों में तो इसके बारे में कोई सोचता भी नहीं क्योंकि वहां किसी के आर्थिक हित कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराते हैं। सामान्यत: वह कटुता भी नहीं देखी जाती जो दंगे का कारण बने।

1934 में डी एच बुकानन ने अपनी पुस्तक द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्टिक इन्टरप्राइज इन इंडिया में लिखा कि “अगड़ियों या लोहा गलाने वाली जाति दूर-दूर तक अनेक जिलों में फैली थी लेकिन सस्ते ढंग से तैयार किए गए योरोपीय लोहे ने उनका सारा व्यापार छीन लिया और अधिकांश आगड़िया अब मजदूर बन कर रह रहे हैं।‘’

उद्योग-धंधे नष्ट होने के बाद औद्योगिक नगर भी नष्ट हो गए। शिल्पकारों, दस्तकारों और कारीगरों को मजबूरन शहरों को छोड़कर गांवों में अपनी आजीविका का प्रबंध करना पड़ा। शहरों से बड़ी आबादी का गांवों में पलायन करने से गांवों का आर्थिक सन्तुलन बिगड़ गया। साथ ही साथ किसानों से बेरहमी से कर वसूला गया। खेती के विस्तार के लिए कुछ भी खर्च नहीं किया गया जिससे खेती का विकास रुक गया। 1850-51 में अंग्रेजों द्वारा लगान के रूप में वसूले गए 19300000 पौण्ड में से मात्र 166390 पौण्ड किसी तरह से सार्वजनिक निर्माण पर खर्च किया गया, जो सम्पूर्ण लगान का 0.8% था।

आज का भारत, रजनी पाम दत्त

अलीगढ़ का ताला उद्योग, मुरादाबाद का पीतल उद्योग, वाराणसी का साड़ी उद्योग, आगरा का जूता उद्योग, खुर्जा का बर्तन उद्योग, भिवंडी, अहमदाबाद का कपड़ा उद्योग, भागलपुर का सिल्क उद्योग इत्यादि ऐसे शहर-केंद्रित उद्योग रहे जहां काम करने वाले गरीब मजदूर थे और जिनमें हिन्दू की अपेक्षा मुसलमान मजदूरों की संख्या ज्यादा थी। इन मजदूरों के पास मौलिक सुविधाएं आवास, शौचालय, पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा तक उपलब्ध नहीं थी। बुनियादी सुविधाओं के अभाव और आर्थिक विपन्नता के कारण मजदूर वर्ग हीनता, कुंठा, अवसाद और अविश्वास का शिकार हो जाता है। ऐसे में कोई भी छोटी घटना दंगे का कारण बन जाती है, जैसा इन शहरों में देखा गया। कभी-कभी मजदूरों द्वारा अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग या अपनी मांगों को मनवाने के लिए किया जाने वाला संगठन-निर्माण भी दंगों का कारण बनता है क्योंकि कारखानेदार कतई नहीं चाहता कि मजदूर संगठित हों या अधिक मजदूरी की मांग करें।

धार्मिक शासन का झूठ

ध्यान दिया जाना चाहिए कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में हिन्दू या मुस्लिम जैसा कोई गठबंधन अस्तित्व में नहीं था। भारत में मुस्लिम शासकों और हिन्दू शासकों के बीच सत्ता संघर्ष को जो लोग धार्मिक संघर्ष के रूप में स्थापित करना चाहते हैं निश्चित रूप से वे लोग भारत के इतिहास के साथ धोखाधड़ी करते हैं। हिन्दू और मुस्लिम दोनों शासकों के सत्ता संघर्ष और सत्ता संचालन में धर्म की कोई भूमिका नहीं थी। दोनों समुदाय के शासकों ने अपने-अपने राज्य का संचालन हिन्दुओं और मुसलमानों के सहयोग से किया। दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर और राणा सांगा का गठबंधन इतिहास में प्रसिद्ध है। अकबर और राणा प्रताप के युद्ध में अकबर के सेनापति मान सिंह थे तो दूसरी ओर राणा प्रताप के सेनापति हाकिम सूरी खान थे जो महाराणा प्रताप के तोपखाना प्रमुख भी थे। शाहजहां के शासन में 24 प्रतिशत हिन्दू मंसबदार थे वहीं औरंगजेब के शासन में हिन्दू मंसबदारों के संख्या बढ़कर 33 प्रतिशत हो गई थी। औरंगजेब के हिन्दू सेनापति राजा जय सिंह ने ही शिवाजी के खिलाफ युद्ध किया था। अफजल खान के सलाहकार कृष्णमूर्ति भास्कर कुलकर्णी हिन्दू थे। दूसरी ओर शिवाजी के नौसेना प्रमुख सिद्दी सबंल मुसलमान थे। उनके गुप्तचर मामलों के सचिव मौलाना हैदर अली थे और उनके तोपखाने की कमान इब्राहिम गार्दी के हाथों में थी। शिवाजी को आगरे के किले में कैद से निकालने वालों में एक व्यक्ति मदारी मेहतर मुसलमान था।

सल्तनत काल से मुगल काल तक देखा जाय तो भारत में हिन्दू या मुसलमान जैसा कोई भी शासन नहीं था। राजा धर्म से प्रेरित हो कर शासन करता था, यह विचार ही बेबुनियाद है। शासक को अगर कोई निर्णय धार्मिक आधार पर लेना पड़ता था तो उसके पीछे धार्मिक नहीं, बल्कि राजनैतिक हित होते थे। धर्म के सम्बन्ध में मुस्लिम शासकों की क्या सोच थी इसे खिलजी और बलबन की मौलवियों के साथ होने वाली बातचीत से समझा जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी और मौलाना मुघीस की बातचीत धर्म के सम्बन्ध में काफी महत्वपूर्ण है, जो राज्य के संचालन के बारे में है।

खिलजी ने मौलाना मुघीस से कहा:

यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है और मैंने कोई पुस्तक भी नहीं पढ़ी है, फिर भी मैं एक मुसलमान के रूप में पैदा हुआ था और मेरे पूर्वज कितनी ही पीढ़ियों से मुसलमान हैं। विद्रोह, जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं, को रोकने के लिए मैं लोगों को ऐसे आदेश देता हूं जो मुझे राज्य और उसके लिए लाभकारी लगते हैं, लेकिन आजकल के लोग दु:साहसी और अवज्ञाकारी हो गए हैं और मेरे आदेशों का सही ढंग से पालन नहीं करते इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि मैं उनसे आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए उन्हें कड़ी सजा दूं। मैं वे आदेश जारी करता हूं कि जो मुझे राज्य के लिए लाभकारी और विभिन्न परिस्थितियों में उचित प्रतीत होते हैं। मैं नहीं जानता कि इन आदेशों की शरियत इजाजत देता है या नहीं। मैं नहीं जानता कयामत के दिन खुदा मेरे साथ क्या बर्ताव करेंगे।

भारत में साम्प्रदायिकता का इतिहास और अनुभव, पेज 30, असगर अली इंजीनियर

धर्म के सम्बन्ध में बलबन का कहना था कि जहां उसका स्वयं का ताल्लुक है वह न केवल धार्मिक उपदेशों का पालन (दीनदारी) नहीं कर सकता बल्कि वह धर्म की रक्षा भी (दीनपनाही) नहीं कर सकता। वह सोचता है कि उसके लिए न्याय कर देना (अदल) ही पर्याप्त है (भारत में सम्प्रदायिकता का इतिहास और अनुभव, पेज 28, असगर अली इंजीनियर)। अकबर ने तो सैद्धान्तिक रूप से इस्लाम धर्म का परित्याग कर दिया था और उसके खिलाफ दीने-इलाही धर्म चलाया। यह अलग बात है कि उसका धर्म जड़ नहीं जमा सका।

हिन्दू राजाओं के लिए राज्य संचालन में धर्म और देवी-देवताओं की मूर्तियों की कितनी भूमिका और महत्व था इसका वर्णन कल्हण ने अपनी रचना राजतरंगणी में कश्मीर के राजा हर्ष (1089-1101) के संदर्भ में किया है। हर्ष के राज्य में देवोत्पाटक मंत्री (देवोत्य पद नायक) थे जिनका काम मंदिरों के धन और मूर्तियों को लूटना था जिससे राजकोष बढ़ाया जा सके- “धातुओं से बनी मूर्तियों को गलियों से भट्ठी तक ले जाने के लिए कोढ़ से पीड़ित भिखारियों द्वारा अपना मल और पेशाब डालकर गन्दा किया जाता था” (भारत में सम्प्रदायिकता का इतिहास और अनुभव, पेज 31, असगर अली इंजीनियर)। राजा हर्ष ने योजनाबद्ध तरीके से मंदिरों को नष्ट करके अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा किया। उसने सोने और चांदी की मूर्तियों को पिघला कर सिक्के बनवाए।

कुछ समाजशास्त्रियों का मानना है कि धर्म का साम्प्रदायिकता से कोई सम्बन्ध नहीं है। उनका कहना है कि साम्प्रदायिक हिंसा में भाग लेने वाली बहुसंख्यक आबादी अपने धर्मो और रीति-रिवाजों का पालन नहीं करती है। मानव के व्यवहार पर थोड़ा सा भी विचार करें तो पता चलता है कि आम आदमी अपने धार्मिक विश्वास के अनुसार आचरण नहीं करता है और प्रत्येक दंगे में गरीब, मजदूर ही हिस्सा लेते हैं।

राजतंत्र में किसी भी साम्राज्य की महानता को उसके क्षेत्रफल विस्तार के साथ जोड़ कर देखा जाता था। एक राजा द्वारा दूसरे राजा पर आक्रमण इसी क्षेत्रफल विस्तार के लिए किया जाता था जिससे अधिक से अधिक कर वसूली की जा सके। इन युद्धों में जनता कोई हिस्सा नहीं लेती थी। शासक कोई भी हो जनता को कर चुकाना ही पड़ता था। लिहाजा वह युद्धों से विरत ही रहती थी। राजतन्त्र में अर्थव्यस्था प्रतिस्पर्धी नहीं थी। उत्पादन स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए होता था, बाहर बेचने के उद्देश्य से नहीं इसलिए कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं थी। राजा का कोई चुनाव नहीं होता था। वे ताकत और तलवार से सत्ता पर कब्जा करते थे। राजा के साथ वफादारी ही सबसे महत्वपूर्ण थी। जो वफादार थे वे राजा के लिए लड़ते थे, उन्हें ही नौकरियां और बड़े पद मिलते थे- हिन्दू या मुसलमान होने से नहीं। व्यक्ति की वफादारी के साथ धर्म का कोई लेना-देना नहीं था।

औद्योगिक क्रांति के कत्लेआम

अठारहवीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने राजतंत्र की आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। हाथ से किए जाने वाले काम की जगह मशीनों ने ले ली। तकनीकी विकास ने उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि ला दी। दुनिया के कोने-कोने में अपने माल बेचने की होड़ ने औद्योगिक देशों को उपनिवेश स्थापित करने का अवसर प्रदान किया। औद्योगिक देशों की बढ़ती संख्या ने दुनिया के देशों पर कब्जा करके अपना माल बेचने की गलाकाट प्रतिस्पर्धा में हर वह हथकंडे अपनाए जिनमें जातीय, नस्ली और धार्मिक हिंसा भी शामिल थी।

औद्योगिक देशों ने अपना माल बेचने के लिए दुनिया के देशों को अपना उपनिवेश बना लिया। इन औपनिवेशिक देशों के बंटवारे के लिए औद्योगिक देशों ने दो विश्व युद्ध किए। प्रथम विश्व युद्ध में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुईं। रूस की जनता ने रूसी शासकों के खिलाफ सचेत कार्यवाही करते हुए उनको अपदस्थ करके मजदूरों की राजसत्ता कायम कर ली। उस समय रूस की जनता की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वहां 61 फीसदी कृषि भूमि सामंतों के अधीन थी तो 13 फीसदी कृषि भूमि चर्च के पास थी। किसान खेतों में मजदूर के रूप में काम करते थे। प्रथम विश्व युद्ध में रूस के 170000 सैनिक मारे गए। लगभग 5 लाख सैनिक घायल हुए। युद्ध से तबाह रूस के हजारों लोग महामारी में मारे गए। डेढ़ करोड़ नौजवानों को फौज में भर्ती होने के लिए मजबूर किया गया। मजदूरों की कमी के कारण कृषि और कारखानों में उत्पादन घट गया। कारखाने बंद होने लगे। देश की जनता और मोर्चे पर सैनिक भुखमरी की स्थिति में थे। मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों के पास कपड़े और जूते तक नहीं थे। रूस की सम्पदा युद्ध की भेंट चढ़ रही थी। ऐसी विकट स्थिति में रूस की जनता ने जार की सत्ता पलट कर समाजवादी व्यवस्था कायम कर दी।

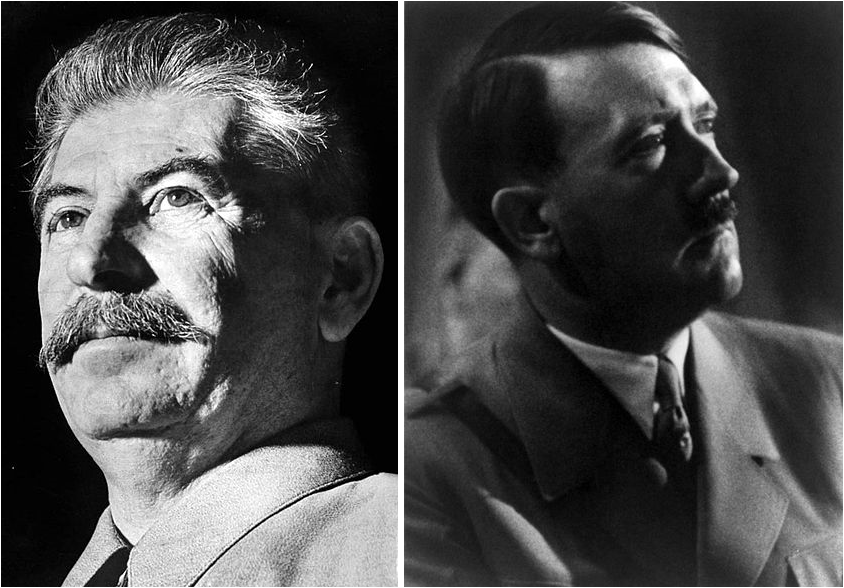

दूसरी घटना पराजित जर्मनी में हुई। यहां ज्ञात मानव इतिहास के सबसे भयानक नस्ली दंगे कराए गए जिसमें 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई। प्रथम युद्ध में पराजित जर्मनी के साथ विजित राष्ट्रों के द्वारा वार्साय की संधि की गई। इस संधि में जर्मनी के सारे उपनिवेश, लगभग 13 प्रतिशत भू-भाग, 75 प्रतिशत लौह भण्डार, 26 प्रतिशत कोयला भंडार, प्राकृतिक सम्पदा से संपन्न राइनलैंड फ़्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को 15 वर्षों के लिए देना पड़ा। जर्मनी को केवल एक लाख सेना को रखने की अनुमति दी गई। टैंक, युद्धक विमान, तोपखाना रखने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। उसके ऊपर 6 अरब पौण्ड का जुर्माना भी लगाया गया।

जर्मनी ने प्रथम विश्वयुद्ध में अपनी आय का 60 प्रतिशत हिस्सा युद्ध में लगा दिया। इसके अलावा विभिन्न देशों से युद्ध के लिए कर्ज भी लिया गया। युद्ध में सभी उद्योग-धंधे चौपट हो गए। बहुसंख्यक आबादी के पास कोई काम नहीं था। लोग बेरोजगार हो गए थे। जर्मन मुद्रा मार्क का अविश्वसनीय तरीके से अवमूल्यन हो गया। अप्रैल 1923 में एक डालर की कीमत 24 हजार मार्क थी जो जुलाई में 3 लाख 53 हजार, अगस्त में 46 लाख 21 हजार तथा दिसंबर में गिरकर 98 लाख 86 हजार मार्क हो गई थी। लिहाजा जर्मनी के लिए कर्ज और जुर्माने की अदायगी असंभव हो गई थी। 1923 में जर्मनी ने हर्जाना चुकाने से इंकार कर दिया। जर्मनी के इनकार के बाद फ्रांस ने बदले में जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्र रुर पर कब्जा कर लिया। जर्मनी की जनता हताशा, निराशा, बेरोजगारी और भुखमरी की स्थिति में जीने पर मजबूर थी।

1929 की महामंदी ने जर्मनी की बची-खुची अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। मंदी की मार झेल रहे अमेरिका ने कर्ज देना बंद कर दिया। जर्मन बैंक दिवालिया हो गए। औद्योगिक उत्पादन 40 फीसदी तक गिर गया। सामानों की बेतहाशा बढ़ती कीमतों और मुद्रा अवमूल्यन के कारण जर्मनी की आम जनता, छोटे व्यवसायी, खुदरा व्यापारी, पेंशनधारी, किसान, मजदूर, बच्चों को खाना न दे पाने से हताश और लाचार माताएं किसी तरह जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रही थीं। सरकार कुछ भी कर पाने में असमर्थ थी। आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुके जर्मनी में 30 जनवरी 1933 को हिटलर चांसलर बना। 27 फरवरी 1933 को जर्मनी के लोकसभा भवन में रहस्यमय तरीके से आग लगी। दूसरे दिन 28 फरवरी को हिटलर ने अग्नि अध्यादेश पारित किया। इस अध्यादेश के जरिये हिटलर ने सभी नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया। 3 मार्च को विशेषाधिकार अधिनियम पारित करके सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबन्ध लगा दिया। केवल हिटलर की नाज़ी पार्टी (नेशनल सोशलिस्ट वर्कर पार्टी) ही वैध रह गई। सभी लोकतांत्रिक संस्थानों को भंग कर अर्थव्यस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका पर पूरा नियंत्रण कर लिया। जर्मन जनता को अपने तरीके से नियंत्रित करने के लिए हिटलर ने विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते गठित किए- भूरी वर्दीधारी पुलिस, जिसका काम अन्य पार्टियों की सभा को बलपूर्वक समाप्त करना था; स्टार्म ट्रूपर, गेस्टापो, अपराधरक्षक दल, सुरक्षा सेवा, का गठन करके बेकार नौजवानों को उसने काम पर लगा दिया। इन संस्थाओं को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दे कर एक खूंखार संगठन में बदल दिया गया। समाजविज्ञानियों का मानना है कि नस्ली या धार्मिक दंगों में नवयुवक ज्यादा भाग लेते हैं क्योंकि आर्थिक व सामाजिक हताशा के शिकार नवयुवक भावुक भाषणों से एकजुट हो जाते हैं।

विकट आर्थिक संकट से जूझ रही जर्मन जनता महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, मुद्रास्फीति, मंदी से त्रस्त थी। इस संकट से बाहर निकलने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में हिटलर की नाज़ी पार्टी ने यहूदियों और कम्युनिस्टों की निशाना बनाया। हिटलर ने अपने भाषणों में कहना शुरू किया कि जर्मनी की आर्थिक बदहाली को दूर करने के लिए यहूदियों और कम्युनिस्टों को देश से निकालना होगा। यहूदियों पर जर्मनी की आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याएं पैदा करने का आरोप लगाया गया। प्रथम विश्व युद्ध में हार का आरोप भी यहूदियों पर लगाया गया। यहूदियों के बारे में जर्मनी में पहले से ही धार्मिक पूर्वाग्रह मौजूद था कि ईसा मसीह की मृत्यु के लिए यहूदी जिम्मेदार थे। युद्ध और मंदी से उत्पन्न आर्थिक संकट से बेहाल जर्मन जनता नाज़ी विचारों के पक्ष में खड़ी हो गई। नाजि़यों ने प्रचार किया की यहूदी एक खतरा हैं जो जर्मन लोगों को स्थाई रूप से नष्ट और भ्रष्ट कर देंगे। यहूदियों के विरोध में जर्मन जनता के खड़े होने के बाद हिटलर ने यहूदी विरोधी कानूनों को बनाया, जिसमें सिटिजन कानून के तहत यहूदियों को जर्मन नागरिकता से वंचित कर दिया गया।

यहूदियों का व्यवसायिक और सामाजिक बहिष्कार, शिक्षा पर रोक, सरकारी सेवा पर प्रतिबन्ध, शिक्षा, चिकित्सा और सैन्य सेवा पर रोक, पार्क, रेस्तरा, स्विमिंग पूल पर जाने से रोक लगा दी गई। यहूदियों को पालतू जानवर तक रखने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। जर्मन बाहुल्य वाली बस्तियों से यहूदियों का जबरन निष्कासन, उनको नजरबंद करना, पहचान के लिए बैज पहनना अनिवार्य कर दिया गया। बड़े पैमाने पर उनकी सम्पतियों की लूट और जब्ती की गई। उनको नजरबंद कर दिया गया। यहूदियों की बस्तियों में राशन जाने पर रोक लगा दी गई। अतिश्रम, भूख, बीमारी, सामूहिक हत्या के चलते 1938 से 1945 तक लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद न्युरेमबर्ग मुकदमे के दौरान यहूदियों की यातना और हत्या के जो प्रमाण और दस्तावेज पेश किए गए वह मानव सभ्यता के लिए सबसे क्रूर, बर्बर और दिल दहला देने वाले है। मानव सभ्यता के इतिहास में यातना की रोंगटे खड़े कर देने वाली यह नस्ली खूंखार हिंसा शुद्ध रूप से आर्थिक संकट के चलते की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध की हार के बाद अपने सभी उपनिवेश गंवा देने वाले जर्मनी के पूंजीपतियों द्वारा फिर से उन उपनिवेशों पर कब्जा करने की महत्वाकांक्षा ने एक-तिहाई यहूदियों की आबादी का कत्लेआम कर दिया।

आजादी के बाद मंदी से निकले दंगे

आजादी से पहले होने वाले दंगे अंग्रेजों द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत कराए जाते रहे। आजादी के बाद से 1980 तक होने वाले दंगे छोटे व्यवसायियों की आपसी प्रतिद्वंदिता, मजदूरी में वृद्धि की मांग, मजदूर संगठन बनाने से रोकना और जमीन कब्जा करने वाले छोटे मध्यम वर्ग के व्यापारियों, भू-माफियाओं और छोटे पूंजीपति द्वारा कराए जाते थे। 1980 के बाद भारतीय कॉरपोरेट घरानों, विश्व बैंक और मुद्रा कोष द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को देशी-विदेशी पूंजीपतियों को पूरी तरह से सौंप देने का सरकार पर दबाव बनाए जाने लगा। उसके बाद के दंगे को राज्य द्वारा संचालित किया जाने लगा। बाबरी मस्जिद ध्वंस होने से पहले और उसके बाद के दंगे और 2002 का गोधरा दंगा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।

आर्थिक मंदी के समय दंगों में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाती है। मंदी के दौर में अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। लोगों की खरीद क्षमता गिर जाती है, लिहाजा औद्योगिक सामानों की बिक्री कम हो जाती है। उद्योग बंद होने लगते हैं। कर्मचारियों की छंटनी शुरू हो जाती है। उनके वेतन में कटौती कर दी जाती है। परिणामस्वरूप महंगाई और बेकारी अपने चरम पर होती है। इस आर्थिक संकट के खिलाफ जनता के आक्रोश को दंगे में बदल दिया जाता है। 1958 में भारत में आई मंदी के दौरान पूरे देश में दंगों की लम्बी फेहरिस्त है। मंदी की शुरुआत 1956 में हुई जो 1960 तक चली। इन पांच वर्षों में कुल लगभग 248 दंगे हुए। 1956 में 82, 1957 में 58, 1958 में 40, 1959 में 42, और 1960 में 26 दंगे हुए। 60 के दशक में आई इस मंदी में ज्यादातर दंगे बड़े औद्योगिक केन्द्रों, रांची, जमशेदपुर, दुर्गापुर में हुए।

1966 में जब एक बार फिर भारत में मंदी आई तो अहमदाबाद का कपड़ा उद्योग भी इस मंदी की चपेट में आया। कपड़े के व्यवसाय में मंदी आने के कारण कई मिलें बंद हो गईं। हजारों हजार मजदूर बेकार हो गए। बेकार हुए मजदूरों में हिन्दू मजदूरों की संख्या ज्यादा थी। मजदूरों में यह धारणा बनाई गई कि मुसलमान ही इस समस्या का कारण हैं। 1967 और 1969 में अहमदाबाद में दंगा भड़क गया। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। बड़े पैमाने पर आगजनी और लूटपाट की गई। एक अनुमान के अनुसार 1969 के दंगे में लगभग 48 हजार लोगों ने अपनी सम्पति गंवा दी। इस दंगे का ज्यादा प्रभाव मलिन बस्तियों में था।

आधिकारिक तौर पर भारत में 1958, 1966, 1973, और 1980 में मंदी आई थी। आजादी के बाद जिन बड़े दंगों की गिनती की जाती है वे इसी मंदी के दौर में और औद्योगिक शहरों में हुए- 1964 के राउरकेला, 1967 और 1969 में अहमदाबाद, भिवंडी, 1970 में जमशेदपुर, 1980 में मुरादाबाद, वाराणसी, 1983 में असम, आदि।

राम पुनियानी अपनी पुस्तक “साम्प्रदायिकता” में कहते हैं कि “1980 के दशक में देश का, विशेष रूप से उत्तरी भारत का साम्प्रदायीकरण हो रहा था।” यह वही समय है जब सरकार अपने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से पीछे हट रही थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी मौलिक जरूरतों और कृषि में दी जाने वाली छूटों में कटौती शुरू कर दी गई थी। देश में उद्योगों की हालत खस्ता हो रही थी। एक आंकड़े के अनुसार 1976 में 241 बड़ी औद्योगिक इकाइयां बीमार थीं जो 1986 में बढ़ कर 714 हो गईं। 1986 में ही 1250 मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाइयां घाटे के कारण बंद हो गईं। 1988 में 217436 छोटी औद्योगिक इकाइयां घाटे में चल रही थीं। इसी दौर में तालाबंदी के कारण नष्ट हुए कार्य दिवसों का प्रतिशत 29 से बढ़ कर 71 हो गया था।

कृषि क्षेत्र में कृषि के लिए जरूरी वस्तुओं की मूल्यवृद्धि और कृषि उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण 1970-80 के दशक में लगभग 1 करोड़ 60 लाख किसान अपनी जमीन से हाथ धो बैठे थे। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक दिलीप स्वामी तथा कोलकाता के गुलारी ने अपने अध्ययन के दौरान पाया कि 1970-80 के बीच किसानों को उचित मूल्य नहीं मिलने से 400 हजार करोड़ का नुकसान हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करके शिक्षा का दरवाजा निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया। संकट में फंसा किसान, मजदूर और छात्र सड़कों पर आन्दोलन कर रहा था। अस्सी के दशक का दौर मजदूरों और किसानों के आन्दोलन के रूप में जाना जाता है। 1982 में महाराष्ट्र की कपड़ा मिलों के दो लाख मजदूर हड़ताल पर चले गए जो दो साल से ज्यादा समय तक चला। महाराष्ट्र का शेतकारी किसान आन्दोलन, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन का आन्दोलन, बिहार (झारखण्ड) का जंगल आन्दोलन, मध्य प्रदेश और गुजरात में नर्मंदा बचाओ आन्दोलन, आंध्र प्रदेश में शराब और ताड़ीबंदी आन्दोलन, भिलाई मजदूर आन्दोलन, दलित पैंथर आन्दोलन, केरल में मछुआरों का आन्दोलन, चिपको आन्दोलन आदि सभी आन्दोलन उस वक्त अपने शबाब पर थे। और इसी समय देश का साम्प्रदायीकरण भी चल रहा था।

नई आर्थिक नीति के दंगे

राजीव गांधी की कांग्रेस सरकार ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को तिलांजलि देते हुए सबसे पहले 1985 में शिक्षा को कारपोरेट घरानों को सौंप देने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया और जनता का ध्यान भटकाने के लिए अयोध्या में राम मंदिर का ताला खोल दिया। बोतल में बंद जिन्न अब बाहर निकल आया। अब राज्य ने जनहित के कामों से अपना हाथ पीछे खींचना तथा अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका को सीमित करना शुरू कर दिया। इस आर्थिक नीति ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विकास के क्षेत्र में किए जाने वाले व्यय पर अंकुश लगा दिया और सरकारी संस्थानों को निजी उद्योगपतियों को बेचने का रास्ता साफ कर दिया।

नई औद्योगिक आर्थिक नीति लागू करने से पहले 1989 में अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया गया और 1990 में लालकृष्ण आडवाणी की अगुवाई में सोमनाथ से अयोध्या तक रथयात्रा शुरू की गई। राम जन्मभूमि शिलान्यास के बाद जो दंगा हुआ वह पूरे देश में फैल गया जिसका परिणाम बाबरी मस्जिद ध्वंस के रूप में हुआ। एक तरफ पूरा देश बाबरी मस्जिद गिराने और राम मंदिर बनाने में व्यस्त था तो दूसरी ओर राज्य (सरकार) अपनी नई आर्थिक नीति बनाने में व्यस्त था।

भारत सरकार ने 1990 के दशक में राजकोषीय घाटा पूरा करने के लिए विश्व बैंक और मुद्रा कोष से 7 अरब डालर का कर्ज लिया। कर्ज के बदले में विश्व बैंक और मुद्राकोष ने भारत सरकार के साथ यह समझौता (शर्त) किया, कि भारत सरकार,

- अपने औद्योगिक नियमों को उदार बनाएगी।

- निजी क्षेत्रों पर लगे प्रतिबन्ध को हटाएगी।

- राजकोषीय घाटा कम करने के लिए टैक्स में बढ़ोतरी करेगी।

- आर्थिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी और सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश घटाएगी।

- विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध हटाएगी।

- लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करेगी।

विश्व बैंक ने 1991 में कृषि क्षेत्रों में सुधारों को लागू करने के लिए भी प्रस्ताव भेजा जो निम्नलिखित है:

- कृषि पैदावार की खरीद-बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाना।

- खाद्यान्न सब्सिडी में कटौती करना।

- अनाज को पैदा करने और बेचने के चयन पर प्रतिबंध को हटाना।

- कृषि निगमों को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार देना।

- भूमि हदबंदी को समाप्त करना।

स्रोत: Agriculture Challenges and opportunities- World Bank Economic Memorandum for India 1991

1991 में किए गए आर्थिक नीतियों के बदलाव में सभी नियम और कानून देशी और विदेशी कॉर्पोरेट घरानों के हित में बनाए गए जिसका असर भविष्य में होने वाला था। देश का मजदूर और किसान इन आर्थिक नीतियों के खिलाफ लामबंद न हो सके इसके लिए राज्य प्रायोजित दंगे शुरू किए गये। दो-दो महीने तक चलने वाले कत्लेआम, घरों में बंद करके लोगों को जलाया जाना, सामूहिक हत्या करके दफन कर देना, सम्पत्ति की लूट, बिना राज्य के समर्थन के सम्भव ही नहीं है। यह राज्य प्रायोजित दंगे बड़े-बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हित के लिए कराए गए।

1989 का भागलपुर दंगा भारत के इतिहास में सबसे भयानक दंगों में एक माना जाता है जो दो महीने तक चलता रहा। जस्टिस शम्सुल हसन और आरएन प्रसाद कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार इसमें 1852 लोग मारे गए, 524 लोग घायल हुए, 11500 मकान क्षतिग्रस्त हुए, 600 पावरलूम, 1700 हैंडलूम क्षतिग्रस्त हुए। 48 हजार लोग प्रभावित हुए थे। यह दंगा शुरू तो हुआ राम मंदिर शिलापूजन जुलूस निकालने को लेकर, लेकिन दंगे की पृष्ठभूमि पहले से तैयार थी। भागलपुर सिल्क उद्योग के लिए मशहूर है। यहां के बने सिल्क के कपड़े भारत की अपेक्षा विदेशों में ज्यादा बिकते हैं। बुनाई की मशीनों के ज्यादातर मालिक हिन्दू मारवाड़ी हैं और बुनकर मुसलमान। तैयार सिल्क के कपड़े भी मारवाड़ी व्यापारी खरीद कर विदेशों में भेजते थे। कुछ मुसलमान कारीगरों ने अपनी मेहनत और कर्ज लेकर स्वयं के कारखाने खोल लिए और कपड़ों की खरीद करके विदेशों में भेजने लगे। मुस्लिम कारखानेदारों और व्यापारियों की बढ़ती संख्या मारवाड़ियों के आधिपत्य को चुनौती देने लगी। नई आर्थिक व्यवस्था का आगाज होने ही वाला था। असंतोष की आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी। इसी आर्थिक प्रतिद्वंदिता और आर्थिक व्यवस्था के बदलाव की भूमिका ने राम मंदिर आंदोलन के बहाने अपनी जमीन ढूंढ ली। दंगा भड़का तो उसने लगभग 300 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। दो महीने तक चलने वाला यह दंगा बिना राज्य के सहयोग से कतई संभव नहीं था।

नयी औद्योगिक और आर्थिक नीति का 1991 में आना और 1992 में बाबरी मस्जिद का गिराया जाना मात्र संयोग या धार्मिक उन्माद का परिणाम नहीं था। विश्व बैंक और मुद्राकोष से लिए गए कर्ज के बदले उनकी शर्तें, राम मंदिर का ताला खोलना, राम मंदिर शिलापूजन, रथयात्रा और बाबरी मस्जिद का गिराया जाना पूरे देश को दंगे की आग में झोंक देना- सब कुछ राज्य द्वारा योजनाबद्ध तरीके से किया गया। बाबरी मस्जिद गिराने से पहले देश भर से जुट रहे कारसेवकों की उन्मादी भीड़ को रोकने का प्रयास न तो केंद्र सरकार ने किया न ही राज्य सरकार ने। मस्जिद गिराए जाने के बाद देश भर में दंगे ने नई औद्योगिक आर्थिक नीति को बिना किसी प्रतिरोध के लागू कर देने का मौका प्रदान कर दिया। इतना ही नहीं, 1994 में डंकल प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी कर दिया गया।

एक तरफ दंगे हो रहे थे तो आर्थिक नीतियों में बदलाव के परिणामस्वरूप स्थाई मजदूरों की जगह कम वेतन पर ठेका मजदूरों की नियुक्ति हो रही थी। सरकारी संस्थानों को निजी उद्योगपतियों को बेचा जाने लगा। उद्योगपतियों के लिए असीमित जमीन उपलब्ध कराने के लिए सेज की व्यवस्था लागू कर दी गई, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मौलिक जरूरतों को मुनाफा कमाने का जरिया बना दिया गया। मजदूर बेकार होने लगे और किसान अपनी जमीन से हाथ धोने लगे। 1991 की जनगणना के अनुसार खेत मजदूर और ग्रामीण मजदूरों की संख्या 24 करोड़ 92 लाख थी। नौ वर्ष के भीतर सन 2000 में इनकी संख्या में 13 करोड़ की वृद्धि हुई (Report from the National Commission of Labour)। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को दो श्रेणियों एपीएल और बीपीएल में बांट कर एपीएल भोक्ता को सार्वजानिक वितरण व्यवस्था के तहत मिलने वाली वस्तुओं की कीमत बढ़ा दी गई। संगठित क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि दर 1991 में 3 लाख 90 हजार थी जो 10 साल बाद 2001 में घटकर 1 लाख 70 हजार रह गई। अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ गयी।

2022 में आए सरकारी आंकड़े के अनुसार देश में 80 करोड़ लोगो को मुफ्त में राशन वितरण किया जा रहा है। मजदूरों के सभी अधिकार धीरे-धीरे छीन लिए गए हैं। राज्य द्वारा प्रायोजित सांप्रदायिक और जातीय वैमनस्य ने भारतीय मजदूरों और किसानों की एकता को तोड़ दिया है।

गुजरात का दंगा

भारत के इतिहास के सबसे वहशी दंगों में से 2002 में हफ्तों तक गुजरात में चला। गोधरा कांड के बाद हुआ दंगा आकस्मिक नहीं था। यह दंगा राज्य प्रायोजित था, वह भी कॉर्पोरेट हित के लिए। अगर इस दंगे की छानबीन करनी है तो गुजरात में मजदूर आन्दोलन और सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) की पड़ताल करनी होगी।

नई औद्योगिक आर्थिक नीति लागू होने के बाद 1995 में भाजपा सरकार आई। उसने टेक्सटाइल क्षेत्र में वीआरएस स्कीम लाकर मजदूरों को रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर करना शुरू किया। फैक्ट्री बंद करने की शुरुआत हो गई। विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) पूरे जोरशोर से गुजरात में लागू किया गया। सेज में सभी श्रम कानूनों की बाध्यता समाप्त कर दी गई। सेज कमिश्नर की नियुक्ति की गई। स्थाई मजदूरों की जगह ठेके पर मजदूर रखे जाने लगे। सेज, श्रमिक यूनियन की मान्यता रद्द किए जाने, लागत को कम करने के लिए बुनाई को आउटसोर्स करने, बंद की जा रही मिलों को चालू करने, मजदूरों की हो रही छंटनी, वीआरएस तथा ठेकेदारी के खिलाफ गुजरात में मजदूरों का जबरदस्त आन्दोलन हुआ। इस आन्दोलन का नेतृत्व जन संघर्ष मंच, गुजरात मजदूर महासभा, गुजरात फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के साझा मंच जेसीसी ने किया। 1998 में लूबी इलेक्ट्रॉनिक्स मजदूर आन्दोलन भी न्यूनतम वेतनमान की मांग को लेकर शुरू हुआ।

गुजरात में उद्योगपतियों को सस्ती जमीन, सस्ता श्रम (गुजरात में 95 फीसदी मजदूरों को 10 हजार से कम वेतन मिलता है), करों में भारी छूट, श्रमिक अधिकारों में कटौती, असुरक्षित नौकरी, आउटसोर्सिंग, उद्योगपतियों को श्रम कानून लागू नहीं करने की छूट, आदि से मजदूरों का शोषण चरम पर था। मजदूर आवास, चिकित्सा, शिक्षा जैसे मौलिक जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे थे।

संघर्षरत मेहनतकश पत्रिका

ध्यान दिया जाना होगा कि 2002 में गुजरात में एक तरफ तो दंगा हो रहा था, दूसरी तरफ श्रम कानूनों में बदलाव और मजदूरी में ठेका प्रथा को लागू किया जा रहा था। मालिकों को जेल से बचाने के लिए कानून भी बन गया। अब मिल मालिक 5 से 21 हजार रूपये दंड देकर जेल जाने से बच सकते थे, फिर वे मजदूर का उत्पीड़न चाहे जैसे करें। यह दोनों काम साथ-साथ गुजरात में चल रहे थे। इसी दंगे में गुजरात मजदूर आन्दोलन का दमन कर दिया गया।

दूसरी ओर केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बाकायदा विनिवेश मंत्रालय बना कर देश की सार्वजनिक संस्थाओं को कौड़ियों के मोल पूंजीपतियों को बेच रही थी। सरकारी संस्थानों में कार्यरत मजदूर इस निजीकरण के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, अपनी आजीविका और देश की जनता के खून पसीने से तैयार संस्थानों को बचाने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे थे। भाजपा द्वारा सरकारी कम्पनियों को कैसे बेचा जा रहा था, इसको एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है।

भारत सरकार द्वारा सन 1965 में मॉडर्न बेकरीज लिमिटेड की स्थापना की गई। 1982 में इसका नाम बदल कर मॉडर्न फूड इंडस्ट्री इण्डिया लिमिटेड कर दिया गया। इसकी यूनिट 13 शहरों में थी। सन 2000 में जब इसे बेचा गया तो इसकी देश के बाजार में 40 फीसदी हिस्सेदारी थी। इसके 74 फीसदी शेयर मात्र एक करोड़ रुपये में हिन्दुस्तान यूनीलीवर को बेच दिए गए। इतना ही नहीं, मुम्बई के हवाई अड्डे पास स्थित सेंटोर होटल 2002 में 115 करोड़ रूपये में बत्रा हॉस्पिटैलिटी ने खरीदा। उसने चार महीने के भीतर ही इसे सहारा समूह को 147 करोड़ में बेच कर 32 करोड़ का मुनाफा कमा लिया। 2002 में ही उदयपुर के लक्ष्मी विलास होटल को मात्र सात करोड़ रुपये में ललित ग्रुप को बेच दिया गया। यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल में सीबीआइ से इसकी जांच करवायी। जांच में पता चला कि इस होटल की कीमत 252 करोड़ रुपये से भी ज्यादा थी।

इस दौरान जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां बेची गईं, उनमें बाल्को, हिन्दुस्तान जिंक, इण्डियन पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, विदेश संचार निगम लिमिटेड, सीएमसी लिमिटेड, होटल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड एचटीएल लिमिटेड, आइबीपी कॉरपोरेशन, इण्डिया टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, लगान जूट मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, मारुति सुजुकी इण्डिया लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशन, प्रमुख थीं। खरीद-बिक्री के इस घोटाले और निजीकरण के खिलाफ चल रहे आन्दोलन को गुजरात दंगे में दफन कर दिया गया। बाबरी मस्जिद और गुजरात दंगे में मजदूर आन्दोलन ऐसा गुम हुआ कि आज तक राष्ट्रीय स्तर का एक ताकतवर, जुझारू मजदूर आन्दोलन खड़ा नहीं किया जा सका। इन दंगों की आड़ में केंद्र और राज्य सरकारों ने मजदूरों के बहुत से अधिकार खत्म कर दिए जिसे मजदूरों ने लंबे संघर्षों के बाद हासिल किया था। पेंशन, मृतक आश्रित योजना, नौकरियों में नियमितीकरण, स्वास्थ्य सहायता, स्थाई होने की अवधि, आदि सब कुछ राज्य द्वारा छीन लिया गया।

गुजरात दंगे के जवान होने पर यानी ठीक अठारह साल बाद 2020 में दिल्ली में दंगा हुआ। यह दंगा संयोग मात्र नहीं था। इसका सीधा सम्बन्ध तीन नए कृषि बिल और नई शिक्षा नीति 2020 से था, जो कॉरपोरेट घरानों के लिए बनाए गए थे। तीन नए कृषि बिल से किसानों की खेती पर कॉरपोरेट घरानों का कब्जा हो जाता, जिसे बाद में किसान आन्दोलन के चलते वापस ले लिया गया लेकिन नई शिक्षा नीति के खिलाफ छात्रों का ताकतवर आन्दोलन नहीं होने से अब शिक्षा में कॉरपोरेट घराने जितनी फीस चाहे वसूल सकते हैं। 14 अप्रैल 2022 के अमर उजाला के अनुसार “हरियाणा में सरकारी मेडिकल कालेजों में एमबीबीएस की फीस 40 लाख रुपये (10 लाख रुपये वार्षिक) है तो दूसरी ओर निजी कॉलेज 1 से 1.5 करोड़ रुपये फीस वसूल रहे हैं।”

सामाजिक हिंसा की जड़

सरकार की आर्थिक नीतियों से सबसे अधिक प्रभावित वंचित समुदाय होता है। पूंजीपतियों के हित में बनाई गई आर्थिक नीतियों से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पानी, स्वच्छता जैसी मूलभूत जरूरतों से वंचित सभी समुदायों का गरीब और विपन्न मजदूर तबका धीरे-धीरे असुरक्षा, कुंठा और हीन भावना से ग्रसित हो कर नारकीय जीवन जीने पर मजबूर हो जाता है। इस अमानवीय, नारकीय जीवन से बाहर निकलने की छटपटाहट में सही और गलत की सोच-समझ कहीं गुम हो जाती है। ऐसे में कोई भी मामूली घटना दंगे का रूप ले लेती है। जब उनको समझाया जा रहा हो कि किसी समुदाय विशेष के कारण ही वह इस अमानवीय अपमानजनक दरिद्रता और कंगाली की हालत में जीने को मजबूर हैं, तो वे खुलकर ऐसे दंगों में हिस्सेदारी करते हैं।

यह आर्थिक संकट एक काम और करता है। यह मजदूरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में काम की तलाश में पलायन को मजबूर करता है। आर्थिक संकट के कारण धीमी विकास की गति प्रवासी मजदूरों और स्थानीय मजदूरों के बीच एक नए तरीके का भाषाई, क्षेत्रीयतावादी, राष्ट्रवादी आदि संघर्ष खड़ा कर देती है। आर्थिक संकट और मंदी के दौर में जब मजदूरों की छंटनी होती है और जब लोग बेकार हो जाते हैं तो स्थानीय मजदूरों को समझाया जाता है कि इन प्रवासी मजदूरों के कारण ही यह हालत पैदा हुई है। इनको भगा देने से इस समस्या का समाधान हो सकता है। फिर शुरू होता है प्रवासी मिल मजदूरों, पटरी दुकानदारों, ऑटो चालकों, फेरीवालों को मारना-पीटना, धमकाना और भगाना।

गुजरात और महाराष्ट्र में हिंदीभाषी प्रान्तों के प्रवासी मजदूरों के साथ स्थानीय लोगों ने ऐसा ही किया। असम में सरकारी नौकरियों पर बंगालियों का वर्चस्व तथा शहरी अर्थव्यवस्था पर मारवाड़ियों का नियंत्रण है, लिहाजा स्थानीय लोगों तथा बंगालियों और मारवाड़ी व्यापारियों की यह प्रतिद्वंदिता दंगे का कारण बनती रही है। 1960 के दशक में जब मुंबई औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित हो रही थी तब कम्पनी के अधिकारी मुंबई रेलवे स्टेशनों पर कैंप लगाते थे। बाहर से आने वाले लोगों को रेलवे स्टेशन पर ही नौकरी करने का प्रस्ताव दिया जाता था। आज भी हजारों हजार ऐसे लोग मिलेंगे जो यह बताते हैं कि वे मुंबई घूमने गए थे लेकिन स्टेशन पर उतरते ही उन्हें नौकरी करने का प्रस्ताव मिल गया और उन्होंने पूरी उम्र नौकरी की। यह वह समय था जब आर्थिक विकास की गति तेज थी।

आर्थिक संकट हमेशा समाज में असुरक्षा की भावना पैदा करता है। धीरे-धीरे यही आर्थिक संकट सामाजिक संकट में बदल जाता है। जब लोग आर्थिक व्यवस्था में हो रहे बदलावों के कारण उत्पन्न संकट को देख या समझ पाने में असफल हो जाते हैं तो वे समुदाय विशेष को ही संकट का कारण मान लेते हैं। समुदाय विशेष को लक्षित करने का काम विशेष तौर से आर्थिक बदलावों में भूमिका अदा कर रही राजनीतिक पार्टियां करती हैं। स्वभावगत आर्थिक रूप से असुरक्षित समाज मनोवैज्ञानिक दबाव कम करने के लिए धर्म की और आकर्षित होता है। इस संकटग्रस्त स्थिति में सरकारें धर्मान्धता, रुढ़िवाद, ईश्वरीय सत्ता और अवैज्ञानिक विचारों को बढ़ावा देती हैं। राजनेता, कॉरपोरेट, मीडिया और धार्मिक मुखियाओं का गठजोड़ लोगों को अविवेकी और अन्धविश्वासी बनाता है। ये सभी भ्रामक प्रचार करके साम्प्रदायिकता का माहौल तैयार करते हैं। ऊपरी तौर से देखने पर भले लगे कि समाज में होने वाली हिंसा, टकरावों, संघर्षों, आंदोलनों और दंगों के पीछे राजनीतिक पार्टियों की सत्तालोलुपता और धार्मिक कट्टरपंथियों की महत्वाकांक्षा की भूमिका है, लेकिन मामला कुछ और ही होता है। डेढ़ सौ साल का आधुनिक इतिहास इसकी गवाही देता है।