लोकसभा चुनाव से पहले RSS-BJP के वर्तमान पेचीदा रिश्तों पर मैंने यहां बात की थी और भविष्य के कुछ अनुमान भी व्यक्त किए थे। अनुमान चूंकि इशारों में था, तो कई पाठकों और आलोचकों की मांग यह रही कि अगली किश्त में उसका खुलासा करना चाहिए। अब, जब आम चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके और इस घटना को भी करीब छह महीने हो गए हैं, तो कई ऐसे लक्षण उभरने लगे हैं जो RSS-BJP के रिश्तों को और साफ करते हैं, महीन तरीके से रेखांकित करते हैं।

अगर याद हो, तो आम चुनाव के नतीजों के बाद कंगना राणावत ने किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा, हत्या और बलात्कार पर एक बयान दिया था। योगेंद्र यादव ने यह स्वीकारा था कि उन्होंने विपक्ष के लिए अच्छी ‘पिच’ तैयार कर दी थी, लेकिन विपक्ष उस पर सही तरीके से बैटिंग नहीं कर पाया। आंदोलन के प्रमुख नेता राकेश टिकैत ने भी इस बात को स्वीकारा था कि हिंसा हुई थी।

तथ्यों के पार या परे सारी कांस्पिरैसी-थियरीज हैं, जिसमें इस तथाकथित आंदोलन के तार खालिस्तान से जुड़े होने, अमेरिका से लेकर डीप-स्टेट के और खिलाड़ियों के इसमें शामिल होने और भारत में शोले भड़काने से लेकर वर्तमान सरकार को अस्थिर करने तक के सूत्र दिए गए हैं। इसी पर कंगना राणावत ने जो बात कही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करनी पड़ी। पार्टी ने कहा, ‘कंगना का बयान, बीजेपी का बयान नहीं है और वह पार्टी का बयान या पक्ष रखने के लिए अधिकृत नहीं हैं।‘ यह घटना बीते अगस्त के आखिरी सप्ताह की है।

सितंबर में राहुल गांधी विदेश यात्रा पर थे। उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में एक सिख को बाकायदा खड़ा कर उसका नाम पूछा, फिर भारत में धार्मिक असहिष्णुता की व्याख्या की। उन्होंने कहा कि उस सिख को भारत में कड़ा पहनने दिया जाएगा, पगड़ी बांधने दी जाएगी या नहीं, लड़ाई इसकी है। उनके इस बयान पर दो-तीन दिनों तक पूरे देश में सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक बवाल मचा रहा। वह समय इसलिए भी याद करना चाहिए कि तब हरियाणा (और उसके बाद महाराष्ट्र) के चुनाव होने थे। पूरे आभासी और समाचार जगत में ऐसा माहौल था मानो हरियाणा तो कांग्रेस दो-तिहाई बहुमत से जीत ही ले जाएगी।

इन सभी प्रसंगों में जरा उस समय संघ की चुप्पी को याद कर लीजिए। फिर इन बातों की गठरी बांध कर कहीं कोने में रख लीजिए।

संघ की राजनीति और राजनीतिक संघ

कुछ लोग कहते हैं कि संघ-प्रमुख मोहन भागवत की टाइमिंग गजब की है। वह अक्सर तब ही “बुद्धिजीवी” या “सेकुलर” बन जाते हैं जब भाजपा “टफ-फाइट” में होती है और वह अपना असर दिखाना चाहते हैं, ऐसा कई विश्लेषकों का मानना है। कहानी इसके ठीक उलट है।

हमारे देश में कई दिलफरेब झूठ बोले और लोगों के दिमाग में बैठा दिए गए हैं, जैसे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य (स्टेट) है, या फिर ये कि मुगल बादशाह दरअसल भारत के खैरख्वाह थे और मुगलों ने तो केवल मजे के लिए मंदिर तोड़ दिए, उसमें मजहब का हाथ नहीं था। इसी तरह का एक दिलफरेब झूठ यह है कि “संघ तो एक सांस्कृतिक संगठन है और उसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है।” यह एक ऐसा कामयाब झूठ है जो एकमात्र झूठ भी है जिसे दक्षिणी टोला इस देश के मानस में बैठाने में कामयाब रहा है।

वस्तुतः संघ एक विशुद्ध राजनीतिक संगठन है और यह कोई आज नहीं हुआ है, बल्कि हमेशा ही से रहा है। जब मुंजे और हेडगेवार की युति थी, या जब संघ के निर्माण की बात ही शुरू हुई थी तब भी हमेशा से भारत के राजनीतिक ढांचे और सत्ता पर कब्जे का लक्ष्य पूर्णतया स्पष्ट था। अब यह तो कोई अर्द्ध-विक्षिप्त ही मानेगा कि हेडगेवार के राजनीतिक-मानस गुरु मुंजे, जो मुसोलिनी के सैन्य-प्रशिक्षण से प्रभावित होकर संघ को भी एक सैन्य अनुशासन में ढालना चाह रहे थे वे सांस्कृतिक संगठन की मार्फत ऐसा कर पाते। संघ में बाकायदा एक सेनापति का होना, सैन्य अभ्यास करना और सैन्य व्यूहों की चर्चा करना भला किस सांस्कृतिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए था? हेडगेवार ने भी उनकी बात को मान कर ही संघ की संरचना कुछ उसी तरह की थी (इसका ब्योरा इसी लेख के पहले खंड में हैं)। तो यह बिल्कुल जाहिर है कि संघ हमेशा से ही राजनीतिक संगठन था, भले ही उसने अपना एक आयाम राजनीतिक रखा हो, भले ही जनसंघ के कंधे से लेकर भाजपा के कंधे तक का इस्तेमाल उसने अपने राजनीतिक रसूख के लिए किया हो।

अगर हम हेडगेवार के बाद दूसरे सरसंघचालक गुरुजी उपाख्य माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर को देखें, तो उनका तो सपना ही था कि वह इंदिरा गांधी की सरकार में “राजगुरु” जैसी भूमिका में रहें। एक समय जब इंदिरा गांधी राजनीतिक झंझावातों में थीं, तो संघ की तरफ उन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया था (जैसा उनके पिता जवाहरलाल नेहरू ने ताजिंदगी किया और संघ से नफरत ही करते रहे, उसे नेस्तनाबूद करने की ही सोचते रहे)। संघ के नेताओं को यह यकीन भी हो चला था कि शायद वह कांग्रेस के करीब रहकर सत्ता में हिस्सेदारी भी पा सकते हैं। इंदिरा गांधी को गोलवलकर ने पत्र भी लिखे थे और यह अलग बात है कि स्यात् एकाध बार की गर्मजोशी के अलावा श्रीमती गांधी ने कभी उनका हस्बेमामूल जवाब तक नहीं दिया था।

गोलवलकर के बाद बालासाहेब देवरस ने तो इंदिरा गांधी के पास इमरजेन्सी के दौरान पत्रों की झड़ियां लगा दी थीं। वे किसी भी तरह संघ को प्रतिबंध से मुक्त कराना चाहते थे। यह दीगर बात है कि इंदिरा गांधी ने बिल्कुल ही उनको घास नहीं डाली थी। देवरस के बाद आए रज्जू भैया हों, कुप सी सुदर्शन हों या आज के मोहन भागवत, किसी की भी राजनीति से अरुचि नहीं रही, बल्कि राजनीति हमेशा ही उनके लिए वह “मीडियम” रहा, वह “संजाल” रहा जिसकी ओट में संस्कृति का बिछौना बिछाकर वह सत्ता-सुख को सेवते रहे। अब यह अलग बात है कि या तो मोहन भागवत अपने पूर्ववर्तियों की तरह “चंट” नहीं हैं, चतुराई से बातों को घुमा नहीं पाते हैं या फिर उनका “विजन” ही उतना बड़ा नहीं हो पाता।

भागवत के बयान

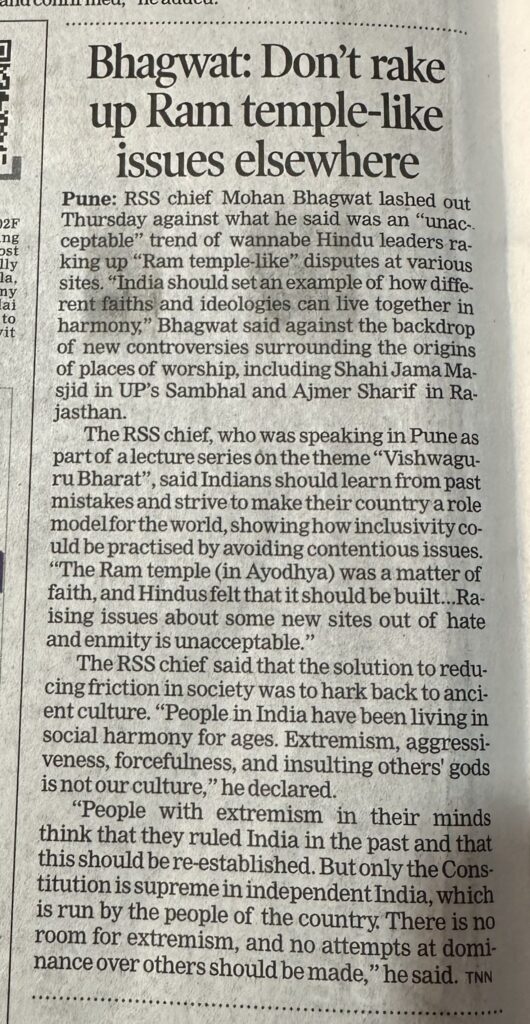

अब आ जाते हैं भागवत के हालिया बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था, “हरेक मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना ठीक बात नहीं है” या फिर, “कुछ लोग समझते हैं कि वह मंदिर-मस्जिद का विवाद उठाकर हिंदुओं का नेता बन जाएंगे, तो ऐसा है नहीं।”

इस पर तुरंत ही विहिप (विश्व हिंदू परिषद) ने भी प्रतिक्रिया दे दी और कहा कि काशी, मथुरा के अलावा और कुछ उनके एजेंडे पर है ही नहीं। भाजपा ने मानीखेज चुप्पी साधी और बाकी कुछ छिटपुट संतों-साधुओं के मुंह से भागवत की आलोचना, कड़ी निंदा वगैरह आ गयी। अब जरा इसी आलेख के पहले वाले हिस्से पर चलिए। जो लोग यह कहते हैं कि भागवत की “टाइमिंग” बहुत खराब है, वे दरअसल राजनीति का एक मूलमंत्र नहीं जानते कि कई बार बयान टाइमिंग के हिसाब से नहीं, “स्ट्रैटेजी” के हिसाब से दिए जाते हैं।

अक्सर लोग भागवत के आरक्षण पर बयान को लेकर बिहार के चुनाव की याद (2015 विधानसभा चुनाव) दिलाते हैं, जब उन्होंने “आरक्षण की समीक्षा” करने की जरूरत बतायी थी। विश्लेषक यह बताते नहीं थकते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने इसी को भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया। वे भूल जाते हैं कि बिहार में तब नीतीश कुमार भाजपा से अलग होकर लालू के साथ जाकर खड़े हो गए थे और इसी साथ ने बिहार में लालू की राजद (राष्ट्रीय जनता दल) को संजीवनी दे दी थी, वरना लालू और उनका परिवार तो राजनीतिक बियाबान में जा चुका था। ऊपर से कांग्रेस और वाम दलों का साथ भी नीतीश कुमार को मिला था, इसीलिए उस बार इस अलायंस को महागठबंधन कहा गया, जो अब तक जारी है।

तो, भागवत के उस बयान का भाजपा की हार से उतना ही लेना-देना था या है जितना हालिया हरियाणा-महाराष्ट्र चुनावों में कांग्रेस की हार का ईवीएम से। विश्लेषकों की जहां तक बात है, तो वे तो बिहार की जनता को सबसे जबरदस्त “पॉलिटिकल सेंस” वाला भी बताते हैं, भले ही वह जनता पिछले 30 वर्षों से लगातार ऐसे नेताओं को चुन रही है, बना रही है, जिन्होंने उस राज्य को रसातल में पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अस्तु, वह विषयांतर हो जाएगा।

भागवत का मंदिर-मस्जिद बयान रणनीति के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठता है। भाजपा हरियाणा और महाराष्ट्र पर अपना परचम फहरा चुकी है, अगले एक साल तक कोई बड़ा चुनाव नहीं था, इसीलिए “टेस्टिंग द वाटर्स” के तर्ज पर मोहन भागवत ने यह बयान देकर गहराई नापी है कि जनता की क्या प्रतिक्रिया है। जैसे, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के शब्द उधार लूं, तो: “भागवत जी ने गलत क्या कहा है और क्या उनके कहने से जनता हरेक मस्जिद में शिवलिंग खोजना बंद कर देगी, अगर उसकी इच्छा होगी तो… ज़रा राम मंदिर आंदोलन का समय याद कीजिए। क्या संघ, भाजपा और विहिप का वह आंदोलन था? नहीं, वह आंदोलन जनता का था, जिसमें ऐन मौके पर आकर भाजपा और संघ ने अपना शामियाना तान दिया और चादर बिछा दी।”

एक और बचकानी बात यह भी इसी बीच आयी कि संघ-प्रमुख ने दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कद-ए-संघ दिखाने के लिए यह बयान दिया था क्योंकि संभल हो या वाराणसी, सारे मामले यूपी में ही घट रहे थे और लोकसभा चुनाव में अपनी “फजीहत” करवा चुके योगी आदित्यनाथ की टेक भी हिंदुत्व की तान पर ही आकर टूट रही थी।

संघ और भाजपा की कार्यशैली को जो भी जानते हैं, वे यह समझते हैं कि योगी अभी दूर-दूर तक कहीं भी केंद्रीय राजनीति के रंगमंच पर उपस्थित नहीं किए जाएंगे- कम से कम पांच-दस साल तो बिल्कुल भी नहीं। योगी का उनके उप-मुख्यमंत्रियों ब्रजेश पाठक या केशव प्रसाद मौर्य से चाहे जितना भी रंजोगम चले या उठापटक हो, अमित शाह से उनके क्लेश या मोदी से उनके रार की खबरें जितनी विचित्र और मनोरंजक हैं उतनी ही हास्यास्पद भी। यह बात योगी भी जानते हैं, संघ बखूबी जानता है और मोदी-शाह भी बहुत बढ़िया से जानते हैं, इसलिए वे भी अकेले में इन सभी चुटकुलों को सुनकर खूब मजा लेते होंगे।

आम चुनाव के बाद

इन पंक्तियों के लेखक ने पिछले आलेख में कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद संघ और भाजपा के बीच के समीकरण असल में “सेट” होंगे, यानी तभी यह पता चलेगा कि संघ का ऊंट किस करवट बैठेगा। साथ ही, यह भी चेताया था कि इसमें कोई थ्रिलर या सस्पेंस खोजने वाले प्रेक्षकों को निराशा ही हाथ लगेगी क्योंकि संघ और भाजपा में अंदरखाने चाहे कुछ भी हो, एक बार शुरुआती हिचकोलों के बाद जब गाड़ी लीक पर लौटेगी तो घूम-फिर कर बात सत्ता को बनाए रखने और बढ़ाने की ही होगी।

भाजपा के लिए अभी मुद्दा यह है कि बाकी बचे राज्यों में विस्तार कैसे हो, कांग्रेस की (या विपक्ष की) रही-सही सत्ता कैसे जाए और वह अपने पाले में आए विभिन्न तरह के गणादिभूतपिशाचादि को कैसे संभाले। संघ की चिंता यह है कि भाजपा किस तरह सत्ता में बनी रहे, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर संघ को ही रखे।

आप अगर नरेंद्र मोदी का अध्ययन करें और वाजपेयी का, तो दोनों ही अपने ऊपर अंकुश रखा जाना पसंद नहीं रखते हैं। दरअसल, वाजपेयी के समय 24 घंटे की सोशल मीडिया स्क्रूटनी नहीं थी, इसलिए उनकी आलमारी के कंकाल (स्केलेटन इन क्लॉजेट्स) बहुत चर्चा का विषय नहीं बनते, लेकिन वाजपेयी की ही तरह मोदी भी संघ को एक हाथ की दूरी पर रखना पसंद करते हैं। भले ही दोनों प्रचारक हैं, लेकिन दोनों ने संघ को अपने सत्तासीन होने की दशा में खुद पर हावी नहीं होने दिया। वाजपेयी की निजी जिंदगी के एक अ-चर्चित पक्ष पर जब बलराज मधोक और बाद में एक बार बालासाहब देवरस तक ने चर्चा खुले तौर पर करना चाही थी, तो वाजपेयी ने “निजी मामलों का दल या संगठन से कोई संबंध नहीं” कहकर सबकी बोलती बंद कर दी थी।

भाजपा का पितृ संगठन आरएसएस है और वाजपेयी के समय इस ‘सांस्कृतिक’ संगठन के हाथों से भाजपा की बागडोर ढीली हुई थी। इसके एक नहीं, कई सारे कारण थे। शायद, इसके मुखिया उतने कद्दावर नहीं थे या फिर वाजपेयी का विशाल व्यक्तित्व ऐसा छाया कि आरएसएस के मुखिया तक को किनारे होना पड़ा, या फिर पांच दशकों से सत्ता के लिए तरसते दक्षिणपंथ को वे सारे समझौते मंजूर हो गए जो अमूमन वह कभी भी नहीं करता।

सत्ता तक पहुंचने की ललक या हड़बड़ी इतनी थी कि 13 दिनों की सरकार के बाद दो दर्जन से अधिक पार्टियों वाली गठबंधन सरकार के लिए भाजपा ने अपने सारे मुद्दे ताक पर रख दिए और ‘संघ’ को भी इससे गुरेज न हुआ (जिनको याद आ सकता है, वह कृपया 13 दिनी सरकार के मुखिया के तौर पर वाजपेयी का संसद में दिया भाषण याद कर लें, उपर्युक्त संदर्भों में)। क्या यह भी कहने की बात है कि वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में ‘संघ’ और उसके आनुषंगिक संगठनों की बोलती बंद थी, कम-अज़-कम वाजपेयी के सामने तो बिल्कुल ही। कुल मिलाकर, यह बिल्कुल ही राजनीतिक फैसला था, इसका उग्र या नर्म हिंदुत्व से कोई लेना-देना तो नहीं ही था।

इन पंक्तियों के लेखक ने अप्रैल 2014 में “वाजपेयी की ऐतिहासिक और तार्किक परिणति हैं नरेंद्रभाई दामोदरदास मोदी” शीर्षक से एक आलेख लिखा था। आज एक दशक बाद मानो वही भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है। भाजपा को “साधने” के लिए लोकसभा चुनाव में संघ ने हो सकता है अपने प्रचारकों को घर बैठने का या “कुछ भी करने या न करने का निर्देश” नहीं दिया हो (हालांकि, लेखक की नजर में यह उलटबांसी है), लेकिन संघ भी जानता है कि उसका लक्ष्य बिना राजनीतिक सत्ता के पूरा नहीं हो सकता है। संघ का लक्ष्य तो वैसे भी इतना बड़ा है कि उसके लिए उनको भारतीय मानस पर ही कब्जा चाहिए, जिस पर अभी तक उसके मुताबिक लिबरल, लेफ्टिस्ट, पश्चिमी प्रभाव पूरी तरह हावी है। संघ ने भले ही दर्जनों आनुषंगिक संगठन बना लिए हैं, लेकिन उसकी नजर में इतिहास, रंगमंच, फिल्म से लेकर जीवन के बहुतेरे आयामों पर अब भी उन तीन “प्रेतों” का कब्जा है जिनको वह त्याज्य और घृण्य मानता है- मार्क्स, मौलवी और मिशनरी।

अब तेरा क्या होगा रे प्रचारक?

संघ की एक खासियत है जो उसको किसी भी राजनीतिक दल से बड़ा राजनीतिक संगठन और उसके कार्यकर्ताओं को नेताओं से घाघ औऱ चाणाक्ष नेता बनाती है। मौके पर चौका मारना या जलती हुई आग में रोटी सेंक लेने की कला में संघ सिद्धहस्त है। इसलिए, लोकसभा में जैसे ही भाजपा 240 पर सिमटी, संघ-प्रमुख भागवत को “अहंकार, मणिपुर और प्रतिपक्ष” की याद आ गयी और साथ ही यह बहुप्रचारित जुमला भी, कि “नतीजे आ गए हैं और संघ नतीजों की समीक्षा नहीं करता, वो जिनका काम है वे करेंगे।”

इसके साथ ही, तमाम उठापटक के बाद जब हरियाणा और महाराष्ट्र में परचम लहरा दिया भाजपा ने, तो संघ ने अपने कारकुनों से तुरंत ही यह खबर फैलायी, “देखो-देखो, हम न कहते थे। संघ ने कमान ली और भाजपा फिर से जीतने लगी।” ये बड़ी ही बेतुकी और लचर सी बात है।

जन-प्रतिनिधियों को ‘सेल्समैन’ और अपने कार्यकर्ताओं को ‘डेटा चोर’ क्यों बना रही है भाजपा?

लोकसभा में भाजपा की हार में सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का था, जहां जनता ने 37 सीटें सपा को दे दीं। वहां मोदी का जादू चला नहीं और योगी हालात संभाल नहीं सके। अखिलेश यादव के पक्ष में जातिगत समीकरण थे, वह सीटें ले गए। बिहार ने एक बार फिर कमान संभाली और महाराष्ट्र से हुए नुकसान को पूरा किया। इसमें किसी भी तरह से संघ का हाथ और पैर देखना बेकार की बात होगी।

बहरहाल, बहरकैफ, संघ और भाजपा में फिलहाल समन्वय की स्थिति बन चुकी है। सार यही है कि सत्ता को बचाए रखना है और उसके लिए हिंदुत्व की कुर्बानी देनी हो या हिंदुत्व को धार देना हो, दोनों ही काम समय और जनता का रुख देखकर किए जाएंगे।

पुनश्च: जब इन पंक्तियों का लेखक इसी श्रृंखला के लिए भाजपा और संघ के पदाधिकारियों-कार्यकर्ताओं से बात कर रहा था, तो संघ की अनन्य विशेषता भी देखने को मिली। किसी ने भी ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं कहा, कहा भी तो नाम का उल्लेख करने से बिल्कुल मना कर दिया और जब कहा तो ऐसा कहा कि क्या ही कहा जाय। उनमें से एक विशेष तौर पर उल्लेखनीय है, जो एक बड़े नेता ने कही, “आपको क्या लगता है… आज अगर भागवत जी कुछ कहते हैं तो उसका विशेष प्रभाव होगा या भाजपा की वजह से जो सत्ता मिली है, उसका? भागवत जी को सेकुलर बनने का मन हो गया होगा, इसलिए कह दिए होंगे।” भागवत के दिए बयान के प्रति यह गैर-संजीदगी ही दिखाती है कि सत्ता के लौह-आवरण में संघ और भाजपा के रिश्ते बिल्कुल सुरक्षित हैं।