बाबरी विध्वंस के बाद दिल्ली से पत्रकारों, लेखकों और बुद्धिजीवियों का एक दल प्रतिरोध में लखनऊ गया था। इस बारे में सिलसिलेवार बताइए। शुरुआत कैसे हुई?

जब बाबरी विध्वंस की सूचना मिली तो मैं इंडियन एक्सप्रेस के दफ्तर गया। वहां राजेश जोशी और मैं पास के एक ढाबे पर बैठे। हम लोगों ने प्लान किया कि इस घटना के खिलाफ हम लोगों को कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हम लोग ये नहीं चाहते थे कि अल्पसंख्यक समुदाय इससे इतना ज्यादा डर जाए, इतना वातावरण सांप्रदायिक हो जाए कि उसके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा हो जाए। इसको हम लोग रोकना चाहते थे।

उस समय अल्पसंख्यक पत्रकारों और बुद्धिजीवियों का क्या रिएक्शन था? उनसे कोई बात हुई थी?

तुरंत तो नहीं, लेकिन शाम तक तो बात हो ही गई थी उन लोगों से। उन लोगों के अंदर भी जो भरोसा था, उनके समुदाय के बाहर की डेमोक्रेटिक ताकतों पर ही ज्यादा था और हम लोग इसको समझ भी रहे थे। उनके भीतर की डेमोक्रेटिक ताकतों की आवाज तो कहीं सुनी नहीं जा रही थी, लेकिन हम लोगों की आवाज सुनी जा सकती थी। यह सोचकर ये हुआ कि दिल्ली में एक मार्च निकाला जाए। अभी हम दो ही लोग बात कर रहे थे। अंत में ये तय हुआ कि अयोध्या जी उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो लखनऊ चला जाए और वहां मार्च निकाला जाए। फिर ये हुआ कि कितने लोग जाएंगे, तो कहा गया कि ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क किया जाएगा।

ये बात है उन्नीस सौ बानबे की। उस समय तक हम लोगों में से किसी के पास मोबाइल फोन वगैरह नहीं था, था ही नहीं यहां। लेकिन ये था कि कोई भी घटना अगर होती थी… जैसे मान लीजिए उड़ीसा में भी अगर… उड़ीसा का हम खास तौर से कह रहे हैं क्योंकि उड़ीसा में एक घटना हुई थी… किसी महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई थी… तो उड़ीसा में भी अगर कोई घटना होती थी तो शाम को कम से कम पंद्रह-बीस लोग जो है श्रीराम सेंटर इकट्ठा हो जाते थे। बिना किसी फोन और सूचना-वूचना के। तो पता था कि शाम को लोग आएंगे। तो हम लोग शाम को वहीं गए और वहां पर जितने मित्र मिले उन सबके साथ बातचीत हुई और तय हुआ कि यहां से अधिक से अधिक लोगों को ले चला जाए। फिर उसके बाद फोन से सबसे बातचीत की गई और अस्सी लोगों ने सहमति दी कि हम चलेंगे, और अपने पैसे से चलेंगे।

तो इंडिविजुअल्स से ही संपर्क किया गया, संस्थाओं से नहीं…

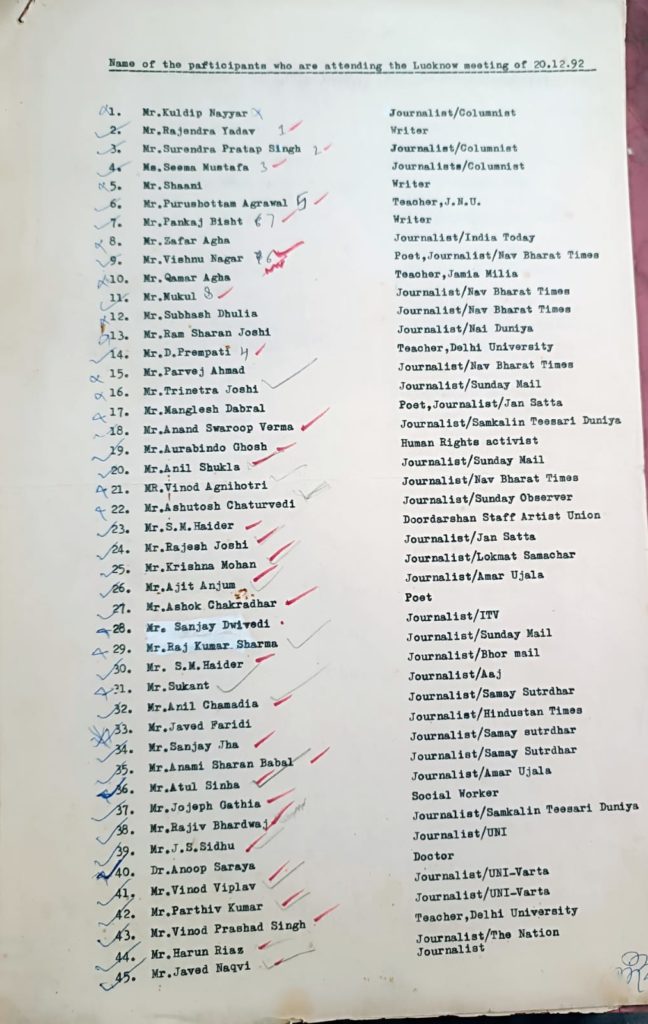

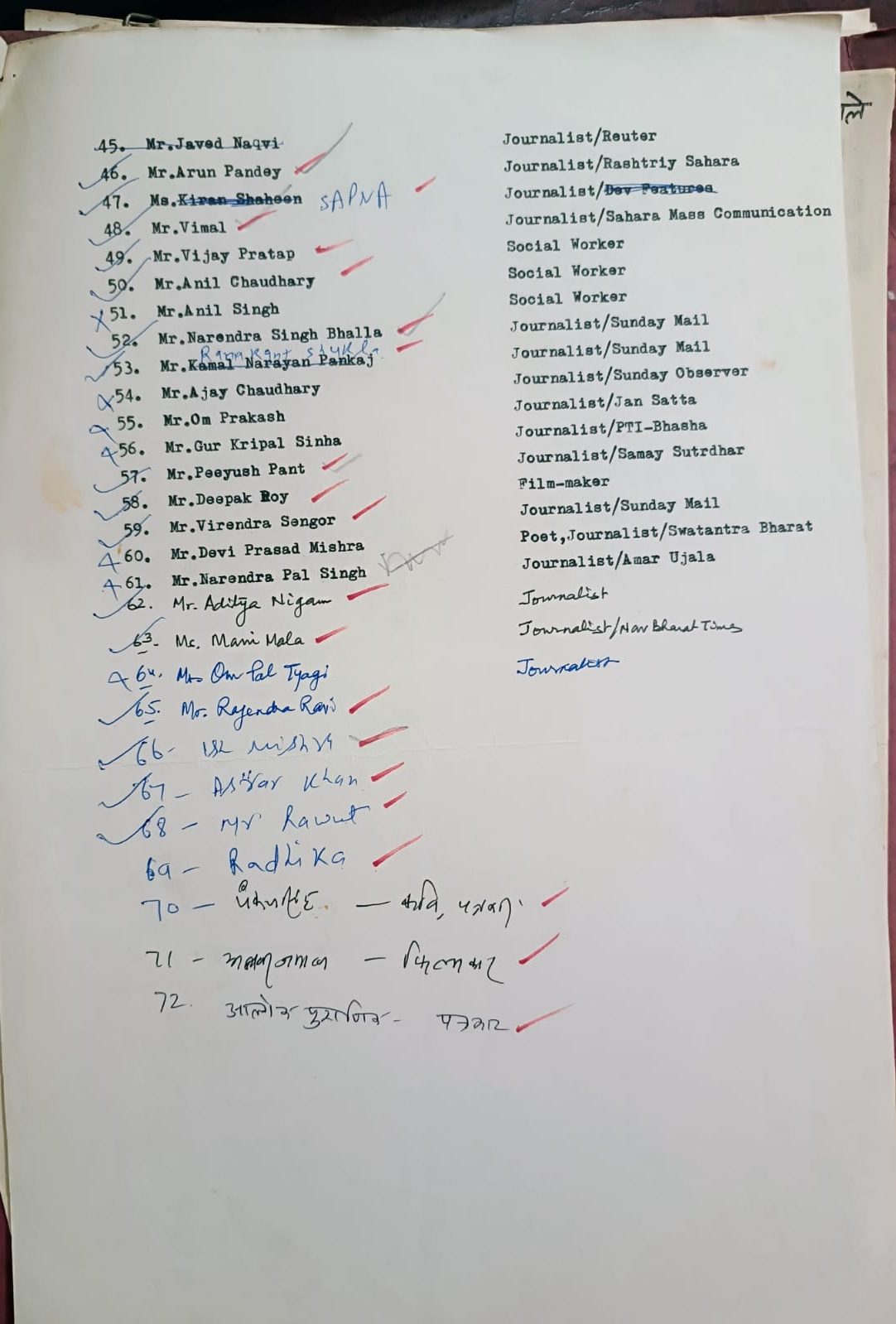

हां, इडिविजुअल्स से ही संपर्क किया गया, संस्थाओं से नहीं। और जोग लोग अपनी सहमति दे देते थे उनका नाम नोट किया गया। फिर ये हुआ कि एक कमेटी बनाई जाए। तो तय हुआ कि वो कमेटी समकालीन तीसरी दुनिया की तरफ से बने। फिर समकालीन तीसरी दुनिया की तरफ से एक कमेटी बनी और मुझे उसका संयोजक बनाया गया और फिर ये हुआ कि तैयारी की जाए। जिन पच्चासी लोगों ने अपनी सहमति दी थी उनमें से चौंसठ लोग गए। कुछ लोग कुछ कारणों से… कोई बीमार पड़ गया या कुछ और… लेकिन चौंसठ भी बहुत बड़ी संख्या थी।

तो सब लोग ट्रेन से गए? एक साथ टिकट हुआ सबका? आने-जाने का?

सब लोग ट्रेन से गए। सबका टिकट कराया हम लोगों के मित्र अनिल चौधरी जी ने… उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मैं ले लेता हूं। सबका टिकट उन्होंने करवाया, लखनऊ मेल से। जो लोग अपना पैसा दे सकते थे उन्होंने दिया। कुछ लोगों ने कहा बाद में दे देंगे, कुछ लोग बिलकुल देने की स्थिति में नहीं थे। वो सब मैनेज किया अनिल चौधरी ने, कहा कि ठीक है अभी टिकट कर लेते हैं, फिर जो लोग पैसे देते जाएंगे बाद में एडजस्ट हो जाएगा। और वहां के जो पत्रकार थे, लखनऊ के, उन लोगों ने कहा कि हम लोग यहां की व्यवस्था करते हैं।

जाने वालों में सभी वे नाम थे जिन्हें महत्वपूर्ण समझा जाता था– राजेंद्र यादव, एसपी सिंह, अशोक चक्रधर, पंकज सिंह, पुरुषोत्तम अग्रवाल, सीमा मुस्तफा, पंकज बिष्ट, अनिल चमड़िया, राजेश जोशी, जावेद नकवी, अनिल चौधरी, देवी प्रसाद मिश्र, डी प्रेमपति जैसे बहुत सारे नाम थे। कुलदीप नैयर भी जाने वालों में थे लेकिन ऐन मौके पर तबीयत खराब हो जाने की वजह से वह नहीं जा सके।

कौन-कौन थे लखनऊ के मुख्य पत्रकार?

रामकृपाल सिंह थे, रविंदर सिंह थे, और आदियोग थे… जहां तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन रविंदर सिंह तो थे। मुझे लगता है रामकृपाल भी थे। मुद्राराक्षस उस समय चले गए थे लखनऊ, वो भी थे। और एक विद्यासागर जी थे, उनकी डेथ हो गई। स्वतंत्र भारत के एक और पत्रकार थे गुरदेव नारायण सिंह। इन लोगों ने कहा हम व्यवस्था करवाएंगे। उन लोगों ने वहां के कुछ गेस्ट हाउसेज में, एक दो सरकारी गेस्ट हाउस थे, उसमें व्यवस्था कर दी थी। पत्रकारों की वजह से थोड़ी सहूलियत हो गई थी ठहरने के लिए। स्टेशन पर गाडि़यां आई थीं हम लोगों को ले जाने के लिए, उन पत्रकारों ने ही व्यवस्था की थी। उसमें से एक गाड़ी में वो लगा हुआ था… लाल… लाल बत्ती लगी थी। तो एसपी सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह, जो हम लोगों के साथ ही गए थे ट्रेन से, उन्होंने कहा कि इस तरह की गाड़ी से हम लोग नहीं जाएंगे। तो उस गाड़ी को हटवाया गया। और कांग्रेस के लोगों ने… नारायण दत्त तिवारी ने एक संदेश भेजा था कि सबके लिए पूड़ी-सब्जी की हम व्यवस्था करना चाहेंगे। तो हम लोगों ने मना कर दिया, कि नहीं, किसी पज्ञॅलिटिकल पार्टी से हम कुछ नहीं लेंगे।

तो उन लोगों को सूचना थी? कांग्रेस को और बाकी पार्टियों को?

हां हां, खबर छपी थी न… ये सारी खबर छपी थी कि हम लोग जा रहे हैं। यूपी के अखबारों में भी छपी थी… ये है न- ‘लखनऊ में सांप्रदायिकता के खिलाफ जनमत बनाएंगे दिल्ली के बुद्धिजीवी’। तो ये बड़ी खबर थी, और जनसत्ता तो काफी पढ़ा जाता था, और लखनऊ के अखबारों में भी… देखिए, उस समय मीडिया… बता तो रहे हैं… मीडिया की ऐसी स्थिति थी कि मीडिया का बहुत समर्थन मिला। अगर मीडिया का समर्थन नहीं मिला होता तो ये मार्च इतना सफल नहीं होता। ऐसा माहौल उस समय था और यह केवल लखनऊ में ही नहीं, आप उस समय के अखबारों को उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि देश के विभिन्न शहरों में मस्जिद गिराए जाने के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन आयोजित किए थे। मस्जिद गिराए जाने के पक्ष में किसी भी प्रदर्शन की खबर नहीं दिखाई देगी क्योंकि वे लोग सकते में थे लेकिन विरोध में बहुत सारे प्रदर्शनों की खबरें आपको मिल जाएंगी। इन प्रदर्शनों में लेखकों के साथ-साथ प्रबुद्ध नागरिकों की जबरदस्त हिस्सेदारी थी।

तो ये जो खबर छपी, इसकी वजह से ऐसा मोबिलाइजेशन हुआ लखनऊ में भी… यहां से तो हम लोग तो चौंसठ लोग ही थे न… लेकिन लखनऊ में जो रैली निकली थी, हजरतगंज में एक सिरे से दूसरे सिरे तक लोग थे उसमें- लेखक, बुद्धिजीवी, रंगकर्मी, उसके अलावा जो लोग कुछ भी नहीं थे लेकिन सांप्रदायिकता के खिलाफ थे उन लोगों की भी शिरकत रही। और जो जनसभा हुई वो बहुत बड़ी जनसभा थी। ये उद्योग भवन का कोई हॉल था, बहुत बड़ा हॉल था और हॉल के बाहर एक मैदान भी था। दरवाजे खुले हुए थे, लोग बाहर भी खड़े थे।

तो आप लोगों का अयोध्या जाने का कोई प्लान नहीं था?

हां, अयोध्या जाने का नहीं था। प्लान ये था कि हम लोग लखनऊ में ही एक बड़ा वो करेंगे, और लखनऊ में एक प्रस्ताव पारित करेंगे। उसको लखनऊ प्रस्ताव के नाम से चारों तरफ प्रचारित करेंगे। जितना हो सके उतना किया भी गया, लेकिन वह एक बड़ी घटना थी क्योंकि पंद्रह दिन के अंदर… मतलब, ये 18 दिसंबर की खबर है, 20 दिसंबर को हम लोग लखनऊ पहुंच गए थे और 6 दिसंबर को ढांचा गिराया गया था… तो दो हफ्ते में हम लोग पहुंच गए थे। तो इसका एक असर तो रहा, कि सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए जबकि बहुत सारे लोग चाहते थे। इसलिए ऐसा नहीं था कि उसकी वजह से पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे हुए हों। नहीं… कहीं-कहीं हुए जहां जान बूझ कर के कराया गया, लेकिन सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस मीटिंग में मुस्लिम समुदाय की भी बहुत अच्छी भागीदारी थी और उन लोगों को एक भरोसा हुआ कि ठीक है हम अकेले नहीं हैं। मतलब, केवल वही ताकतें नहीं हैं जो बाबरी मस्जिद गिराने में सक्रिय थीं, बल्कि बहुत बड़ी ताकत ऐसी भी है जो इसके खिलाफ थी कि मस्जिद गिराने की जरूरत नहीं है, भले ही आप मंदिर बनाइए।

यूपी के बाहर से भी लोग आए थे? बिहार-विहार से…

नहीं, हम लोगों ने जान-बूझ कर के इतना नहीं किया क्योंकि फिर आयोजकों के ऊपर एक जिम्मेदारी बढ़ जाती। हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे। बस ऐसे ही हम लोगों ने… ऐसे ही प्लान बना लिया। वो तो अगर अनिल चौधरी ने मदद नहीं की होती तो काफी दिक्कत आई होती टिकट वगैरह में भी, क्योंकि प्लान तो बना लिया… ये नहीं था कि कैसे होगा, कैसे और खर्च होंगे… खर्च तो होते हैं…

कुछ फोटो दिखाइए मार्च की, पहचनवाइए कौन-कौन है…

देखिए, ये मार्च की तस्वीर है। इसमें ये हैं पंकज सिंह, ये विद्यासागर जी, सुरेंद्र प्रताप सिंह, मुद्राराक्षस, फिर ये मैं हूं, पीछे ये भी वहीं के एक पत्रकार हैं, लखनऊ के, नाम नहीं याद आ रहा…

अभी कुछ लोग जो जीवित हैं, उनमें कुछ लोग पहचान में आ जाएं…

ये वहां के एक रंगकर्मी हैं, शायद आत्मजीत हैं, लखनऊ के। ये वीरेंद्र यादव हैं। जुलूस काफी लंबा था। ये था तो वैसे बुद्धिजीवियों का ही लेकिन इसमें मोटे तौर पर बहुत सारे ऐसे लोग शामिल थे जिनको बुद्धिजीवी की कैटेगरी में नहीं रखते लेकिन जनता के बीच काम करने वाले लोग थे। ये हैं… इसमें ये आगे-आगे राजेश जोशी चल रहे थे… और ये हिटलर को गणवेश में… इस तरह के बहुत सारे पोस्टर तैयार हुए थे…

अच्छा, मतलब उस समय भी हिटलर से ही तुलना करते थे…

हां, हिटलर से ही.. ये हिटलर है…

किसकी तुलना करते थे हिटलर से… कोई व्यक्ति तो था नहीं…

भाजपा की… (हंसते हुए)… कोई व्यक्ति नहीं था, हिटलरशाही जो है…।

मार्च निकलने के बाद और राजनीतिक दलों या संगठनों की ओर से कोई रिएक्शन आया?

हां, उसके बाद ये हुआ कि ये जितने… जन संस्कृति मंच, जनवादी लेखक संघ, प्रगतिशील लेखक संघ, इन लोगों के बीच में एक एकता कायम हुई और तीनों के दो-तीन संयुक्त कार्यक्रम हुए। करीब एक साल तक कुछ न कुछ चलता रहा। फिर जो पहली बरसी हुई 1993 में मस्जिद गिराये जाने की, उसमें कैफी आजमी साहब आए और इंडियन एक्सप्रेस के बगल में फिरोज शाह कोटला में एक मीटिंग हुई। उसकी भी तस्वीरें हैं, नहीं निकाल पाए। उसमें कैफी आजमी व्हील चेयर पर थे। कैफी आजमी की एक नज्म बहुत मशहूर हुई थी- राम जब अयोध्या पधारे… था न वो… कि एक बार दोबारा उनको बनवास मिला, राम को। वो हमने समकालीन तीसरी दुनिया के कवर पर छापा भी था। और भी बहुत सारे लोगों ने उसे छापा था। तो कैफी आजमी भी आए थे और तीनों जो सांस्कृतिक संगठन थे उनकी तरफ से सम्मिलित यह कार्यक्रम थो। उसमें यहां के लगभग सारे साहित्यकार शामिल हुए थे। तो ये सिलसिला एक दो साल तक चला, लंबा नहीं चल पाया।

आपको लगता है कि वो जो घटना थी, उस घटना ने बहुत निर्णायक रूप से भारतीय पॉलिटिक्स को सेकुलर बनाम कम्यूनल में बांट दिया…

बिलकुल…

… और यही वजह रही कि बाद में जब इकॉनमी खोली गई, तो लिबरलिज्म का सवाल साइडलाइन हो गया और लेफ्ट की पार्टियों ने सेकुलरिज्म के मसले पर कांग्रेस का साथ दे दिया?

देखिए, कांग्रेस भी कहां पूरी तरह सेकुलर थी? कांग्रेस ने भी तो कम्यूनल कार्ड खेले थे। इन सब के बावजूद.. जैसे कांग्रेस ने ताला खुलवाकर के कम्यूनल कार्ड खेला, शाह बानो वाले मसले के बाद… तो यहां तो तुष्टीकरण वाली कांग्रेस की नीति साफ दिखाई दे रही थी, कभी हिंदू तुष्टीकरण तो कभी मुस्लिम तुष्टीकरण, यानी ये सारा कुछ वोट की राजनीति से जुड़ा हुआ था।

लेकिन जब यह तय करना था कि संसद में लेफ्ट की पार्टियां अर्थव्यवस्था को खोले जाने के समर्थन में जाएं या विरोध में, तो प्रधान अंतर्विरोध उनके दिमाग में क्या था- अर्थव्यवस्था या कम्युनलिज्म?

वहां कम्युनलिज्म हावी हो गया…

वही.. वही… तो बानबे-तिरानबे चौरानबे में आप लोगों के दिमाग कोई ऐसा प्रोजेक्शन था कि आने वाले समय में सेकुलरिज्म-कम्युनलिज्म का सवाल अर्थव्यवस्था से कम्प्रोमाइज कर लेगा?

नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। होना चाहिए था… ये होना चाहिए था… नैचुरली, बाद में तो ये बात आती गई, लेकिन उसको ध्यान में रख के कोई रणनीति तैयार की जाए, ऐसा हमें लगता है कि किसी भी प्रोग्रेसिव फोर्स ने नहीं किया, जो कि करना चाहिए था… (इस जवाब में आगे का अंश प्रसंगवश आनंदस्वरूप वर्मा के एक पुराने साक्षात्कार से उद्धृत है: संपादक)

चूक तो हुई है क्योंकि इतनी बड़ी हिंदी पट्टी है, हिंदी भाषी प्रदेश है और इसमें पिछले 400-500 वर्षों में कोई भी समाज सुधार संबंधी आंदोलन नहीं हुआ। मेरी जानकारी सीमित है लेकिन मुझे लगता है कि कबीर के बाद हिंदी बेल्ट में कोई ऐसा समाज सुधारक नहीं आया जो पूरे जनमानस को उद्वेलित कर सके या प्रभावित कर सके जबकि महाराष्ट्र में, बंगाल में, तमिलनाडु में बहुत सारे समाज सुधार आंदोलन हुए। पूरे हिंदी बेल्ट में सामंतवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और सामंतवाद भले ही अपने पुराने रूप में आज न मौजूद हो, भले ही आज बड़ी जोत वाले जमींदार न हों लेकिन एक सामंतवादी मानसिकता, सामंतवादी संस्कृति हमेशा यहां हावी रही। इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, यह हमारे संस्कारों में है। इसको दूर करने के लिए जो आंदोलन होना चाहिए था वह नहीं हुआ।

एक बात और है कि हम 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे जिसकी वजह से हम एक खास तरह की औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त हैं। इस मानसिकता से मुक्ति पाने का हमारे यहां कोई सचेत प्रयास नहीं हुआ। उल्टे नब्बे के दशक में भूमंडलीकरण के साथ हमारा री-कोलोनाइज़ेशन यानी पुन: उपनिवेशीकरण हो गया। औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति दिलाने का काम सांस्कृतिक काम था। इसे कोई राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि सांस्कृतिक आंदोलन ही पूरा कर सकता था। बौद्धिक समुदाय ने अपने इस कार्यभार को पूरा नहीं किया। अब इस औपनिवेशिक मानसिकता के दुष्परिणाम हम हर क्षेत्र में देखते हैं। इस मानसिकता की अभिव्यक्ति भी हम तमाम क्षेत्रों में देखते हैं। इसकी वजह से ही हमने कभी अपने छोटे पड़ोसी देशों चाहे वह नेपाल हो, भूटान हो या मालदीव हो की संप्रभुता का सम्मान ही नहीं किया। हमें ऐसा लगता है जैसे यह देश हमारा ही कोई सूबा हो और नेपाल… अरे, वहां तो सब के सब चौकीदार हैं, दरबान हैं जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं कि हमारे सभी पड़ोसी देश हमारे खिलाफ हैं। यह औपनिवेशिक मानसिकता रूलिंग क्लास से छन कर मीडिया के जरिये आम आदमी के दिमाग को भी प्रभावित करती है और आम जनता भी छोटे पड़ोसी देश के नागरिक को उसी हिकारत की नजर से देखती है जिससे उसे अमेरिका या ब्रिटेन का नागरिक देखता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जहां हमें, मतलब बौद्धिक समुदाय को हस्तक्षेप करना चाहिए था, लेकिन हम विफल रहे। हम अगर विफल नहीं रहे होते तो आज इतनी दुर्दशा नहीं झेलते। यह हमारे पहले की पीढ़ी की और हमारी अपनी भी विफलता है।

और ये समझदारी कब बनी कि लिरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन तीनों कम्युनलिज्म के विरोधी नहीं हैं?

सही-सही कोई डेट तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन आज जो परिस्थिति है, कि कॉरपोरेट पूंजी और ब्राह्मणवाद एक साथ काम कर रहे हैं। कॉरपोरेट पूंजी में आप बहुत स्थूल रूप में कहें तो अदाणी-अम्बानी को ले लीजिए, ब्राह्मणवाद में आप आरएसएस-मोदी को ले लीजिए। अब जब ये बात समझ में आ गई है कि कॉरपोरेट पूंजी और ब्राह्मणवाद का एक गठजोड़ हो गया है तो आज यह रणनीति बनानी चाहिए न कि कॉरपोरेट पूंजी का विरोध करने वाली जो ताकतें हैं और ब्राह्मणवाद का विरोध करने वाली जो ताकतें हैं उन दोनों के बीच कैसे एक बठजोड़ बनाकर के इसका मुकाबला किया जाए। देखिए, मैं जब ये बातें कर रहा हूं, तो मैं ज्यादातर मसले जो भारत के हैं मैं उनको एक सांस्कृतिक समस्या मानकर के चल रहा हूं। ये भी एक सांस्कृतिक समस्या है और ये संस्कृति के प्रति हमारा क्या रवैया है उससे जुड़ी हुई चीज है, जिसको भाजपा हमेशा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहती थी। वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर जो करती रही है… आजकल ये शब्द नहीं सुनाई देता भाजपा के उसमें, लेकिन उसका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यही था- कॉरपोरेट और ब्राह्मणवाद को जोड़ कर के जो राष्ट्रवाद बनेगा वो हुआ उसका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। इस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो काट हमारे पास हो सकती थी, बहुत अच्छी हो सकती थी क्योंकि हमारे यहां डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव फोर्सेज थीं संस्कृति के क्षेत्र में… फुले, पेरियार, और आंबेडकर का समर्थन करने वाली ताकतें भी थीं संस्कृति के क्षेत्र में… लेकिन उन दोनों ताकतों के बीच में कैसे एकता कायम की जाय ये कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं। कभी सोचा भी तो बहुत स्थूल रूप में- ‘जय भीम और लाल सलाम’ के रूप में- ये भी एक पॉलिटिकल नारा था, सांस्कृतिक नहीं, वो भी रोहित वेमुला की हत्या के बाद।

लेकिन आइडेंटिटी का सवाल लेफ्ट का सवाल है? बन सकता है?

नहीं, आइडेंटिटी का सवाल लेफ्ट का सवाल नहीं बन सकता है…

तो ये फुले, पेरियार, जितनी भी पहचान आधारित राजनीति है वो तो अंतत: दक्षिणपंथ की ही धारा में चली जाती है?

हां, तो उसको रोकना है न…

जहां पहचान होगी, वहां पर वाम कैसे होगा?

नहीं… (हंसते हुए), जहां पहचान वहां वाम की बात ही नहीं है। सवाल ये है कि आज उनके अस्तित्व को खतरा किससे है, ये वो नहीं समझ रहे हैं? डिबेट लंबी हो जाएगी, लेकिन संक्षेप में कहें तो यही एक निदान है। यही निदान है कि अगर कॉरपोरेट और ब्राह्मणवाद का गठजोड़ हो रहा है तो कॉरपोरेट विरोधी जो ताकतें रही हैं जिनको आप मोटे तौर पर वामपंथी ताकतें कहते हैं और ब्राह्मणवाद विरोधी जो ताकतें हैं जिनको मोटे तौर पर आप आंबेडरकवादी ताकतें कहते हैं, इन दोनों का अगर गठजोड़ नहीं होगा तो आप इस नेक्सस को तोड़ ही नहीं सकते। भाई, ये केवल वर्ग विभाजित समाज नहीं है भारत का। भारत का जो समाज है, इतनी सड़ी-गली जाति व्यवस्था दुनिया के किसी भी समाज में नहीं है, किसी भी।

लेकिन जो जाति के पायदान पर सबसे नीचे है, जो उठना चाहता है, वो तो इसी ग्लोबल अर्थव्यवस्था के मुहावरे में सोच रहा है। उसकी एस्पिरेशन तो वही नई पूंजी वाली है। जब आप उससे कहेंगे कि कॉरपोरेट के विरोध में आ जाओ तो वो कहेगा कि हमारी तरक्की का रास्ता बंद किया जा रहा है। वो यही कहते हैं…

इसीलिए तो यह इतनी बड़ी समस्या है। लेकिन क्या इसका समाधान नहीं है? इसका समाधान ढूंढना होगा न? कहां हैं लेफ्ट की ताकतें जो इतना दावा करती हैं समाज को बदलने के लिए? भाई, ये समस्या जो है पूंजीवाद से जुड़ी हुई समस्या है कि नहीं? ये मोटे तौर पर पूंजीवाद और सुविधा के लिए समाजवाद कह लीजिए, यानी एक शोषण वाला समाज और एक समतावादी समाज… हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारा शोषण समाप्त हो जाएगा लेकिन एक स्केल तो रहेगा न? जो असमानता बढ़ती जा रही है वो कितना कम हो सके, ये तो कम करने की जरूरत है न? इसके लिए काम कहां हो रहा है? सारा रोना तो इस पर है। और हमारे डेमोक्रेटिक इंटेलेक्चुअल्स कहां हैं? लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स कहां हैं? चलिए, मोटे तौर पर ये कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल्स कहां हैं जो समाज को बदलने का दावा करते हैं? क्यों नहीं इस तरह की कोई थ्योरी आ रही है जिसको लेकर के हम इन फोर्सेज को एक मंच पर ला सकें और जो आप पहचान की राजनीति कह रहे हैं उसके जो निगेटिव आस्पेक्ट हैं उससे उनको एनलाइटेन किया जा सके?

तो ये माना जाय कि जो आप लोगों ने 1992 में जो मार्च किया था वो एक तरह से हिंदी पट्टी के कम्युनिस्ट या लेफ्ट या डेमोक्रेटिक–प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल्स का आखिरी हस्तक्षेप था तकरीबन पिछले चालीस साल में? या कुछ और आपको याद आता है?

कह सकते हैं… मोटे तौर पर, हालांकि गोधरा के समय भी कुछ लोगों ने…

लेकिन इतना बड़ा… एक जगह से दूसरे जगह जाकर…

हां, ऐसा नहीं हुआ था…

तो इन चौंसठ लोगों में कितने दलित और ओबीसी थे?

ये तो, अब लिस्ट से देखना पड़ेगा। उसको ध्यान में रख कर के तो कभी… उसको ध्यान में रखकर के तो कभी नहीं… लेकिन बहुत सारे नाम हैं। अभी जब आप कह रहे हैं तो मेरे दिमाग में बहुत सारे नाम घूम रहे हैं… क्योंकि उस समय तक जो मुझे यह भी नहीं पता था कि उर्मिलेश ‘यादव’ हैं। वो एक दौर था जिसमें ये नहीं पता होता था कि राजेश ‘जोशी’ हैं और आनंदस्वरूप वर्मा कायस्थ हैं कि सुनार हैं कि कुर्मी हैं। ये कोई नहीं सोचता था। आज जरूर जब आप सुनेंगे आनंदस्वरूप वर्मा तो आप सोचेंगे कि ये वर्मा क्या है। सुनार है, कुर्मी है…

इसका मतलब कि जब इंटेलेक्चुअल्स का आंदोलन संभव था, प्रोग्रेसिव फोर्सेज मजबूत थीं, तब आइडेंटिटी का सवाल कमजोर था…

बहुत कमजोर था…

और आइडेंटिटी का सवाल आज जब पूरे भारत की राजनीति के केंद्र में है तो इंटेलेक्चुअल्स बहुत कमजोर हो गए हैं?

बिलकुल…बिलकुल… (हंसते हुए)

ऐसी विरोधाभासी स्थिति में ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि लेफ्ट या डेमोक्रेटिक या कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल आइडेंटिटीज को साथ लेकर कोई एजेंडा बना ले, जैसा आप कह रहे थे?

क्यों आप आइडेंटिटीज को ला रहे हैं बीच में? जब हम कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद विरोधी शक्तियां, तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि सब दलित ही होंगी? आप ब्राह्मणवाद विरोध को आइडेंटिटी के साथ जोड़ के देख रहे हैं जबकि मैं आइडेंटिटी के साथ जोड़ के नहीं देख रहा हूं। इट इज बाइ चांस कि उसमें आइडेंटिटी वाले लोग हैं लेकिन ऐसे भी तो हो सकते हैं जो उस आइडेंटिटी से न हों, उस अस्मिता के लिए न लड़ रहे हों लेकिन वे ब्राह्मणवाद विरोधी हों।

निश्चित तौर पर हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है, जिस तरह समाज खांचे में बंटा हुआ है, ऐसे में वो ओनरशिप या ऐक्सेप्टेंस तो नहीं आती है जब तक उस समाज से आप न हों… जो सवाल एक समय में राजेंद्र यादव सहानुभूति बनाम समानुभूति के संदर्भ में उठाए थे हंस में…

आपने कहा तो याद आया, राजेंद्र यादव भी गए थे…

जी… तो मैं कह रहा था कि ब्राह्मणवाद विरोधी होने के बावजूद इंटेलेक्चुअल यदि सवर्ण हो तो उसके प्रति ऐक्सेप्टेंस या ओनरशिप कैसे आएगी… यह भी एक कल्चरल सवाल है।

यह प्रवृत्ति भी इधर बढ़ी है, पिछले दो-ढाई दशकों में। नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। यह प्रवृत्ति बढ़ाने वाली जो ताकतें हैं उनकी शिनाख्त करनी जरूरी है। वही असली मामला है। जब सत्ता में ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो इस प्रवृत्ति को बढ़ा रहे हैं… जो चाह रहे हैं कि पहचान की राजनीति हावी हो जाय वही लोग तो सत्ता में बैठे हैं न? और उन्होंने मीडिया को पूरा अपने हिसाब से वो कर लिया है। और आज बिना किसी लागलपेट के कहा जा सकता है कि कोई राजनीतिक पार्टी जनता की उतनी दुश्मन नहीं है, कोई राजनीतिक समूह जनता का उतना बड़ा दुश्मन नहीं है जितना बड़ा दुश्मन आज ये मीडिया है, जिसको आप मेनस्ट्रीम मीडिया कहते हैं। इस मेनस्ट्रीम मीडिया ने ही… यही सब बुराइयों की जड़ है। जैसे एक बार माओत्से तुंग को कहना पड़ा था न, बमबार्ड द हेडक्वार्टर, वैसे ही समझिए कि बमबार्ड दिस मीडिया, यही है, जो मीडिया हावी है…। लेकिन लड़ाई तो लड़नी है, आपको इसमें भी रास्ता बनाना होगा। और वो रास्ता बनाया जा सकता है… और वो रास्ता केवल संगठन… संगठनों का निर्माण कर के ही बनाया जा सकता है- छोटे-छोटे संगठन हों जो कस्बों में, गांवों में काम कर सकें और… जो बात मैं कह रहा हूं कि कॉरपोरेट और ब्राह्मणवाद के गठजोड़ के खिलाफ उन ताकतों को संगठित करें जो कॉरपोरेट शक्तियों का विरोध करने के लिए जानी जाती हैं और जो ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए जानी जाती हैं, तभी इससे निजात मिल सकती है। और कोई तरीका है ही नहीं।

(आनंदस्वरूप वर्मा साठ साल से ज्यादा समय से वैकल्पिक पत्रकारिता में सक्रिय हैं। उन्होंने मासिक पत्रिका समकालीन तीसरी दुनिया की स्थापना की और चार दशक तक उसे निकालते रहे। नेपाल, भूटान और अफ्रीका पर हिन्दी में सूचनाएं और साहित्य लाने में इनका नाम अग्रणी रहा है। दर्जनों किताबों का अनुवाद और विपुल लेखन। संप्रति, संस्मरणात्मक लेखन और अनुवाद में सक्रिय।)

नोट: सभी तस्वीरें आनंदस्वरूप वर्मा के निजी आर्काइव से साभार प्रकाशित