मैं अनिल चौधरी के लिए उनके दिए मंच से लेक्चर शुरू करना चाहता था, उनकी स्मृति में नहीं। मैं अनिल चौधरी को एक ऐसे शख्स के रूप मानता हूं जो एनजीओ क्षेत्र में प्रगतिशील राजनीति को लेकर आए। ये मेरी निजी मान्यता है, उसके अलावा मेरी अपनी सोच पर भी उनका जबरदस्त असर रहा है। इसलिए जैसा कि मैंने कहा, इस किस्म का व्याख्यान देना मेरे लिए वास्तव में दुखद है।

तो, पानी… Colour Of Water…

फिलहाल, सिंधु जल संधि स्थगित कर दी गई है। मुझे समझ नहीं आता कि इस संधि को आप स्थगित कैसे कर सकते हैं। क्या पानी पर स्थगन लागू किया जा सकता है? पता नहीं। जो हुआ और जो हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस प्रसंग ने पानी के मुद्दे में दिलचस्पी को दोबारा उभार दिया है।

आप देखिए, हमारे देश में हर दो राज्यों के बीच चल रहे विवादों में पहला विवाद पानी पर है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद के बारे में हम सब जानते ही हैं, जो सौ डेढ सौ साल पुराना है जब मैसूर रजवाड़ा हुआ करता था जबकि मद्रास प्रेसिडेंसी था। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक और विवाद केरल और तमिलनाडु के बीच है। यह मुल्ल पेरियार बांध को लेकर है। फिर, कबिनी नदी के पानी ऊपर कर्नाटक और केरल के बीच गंभीर झगड़ा है। यह दशकों से चल रहा है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच अलमाटी बांध पर चल रहा विवाद है। उधर, तेलंगाना और आंध्र के बीच कृष्णा नदी के पानी पर विवाद है। यह विवाद इतना जटिल है कि दोनों तरफ के लोग एक-दूसरे के रिश्तेदार हैं- एक समूह दूसरे वाले समूह का बेटा, दामाद, बेटी, बहू, जैसे रिश्तों में आते हैं और दोनों कर्नाटक की धरती पर लड़ते-झगड़ते रहते हैं जहां से कृष्णा नदी गुजरती है। इस नदी के पानी का सारा संयोजन और वियोजन कर्नाटक की जमीन पर होता है।

अब वंशधारा नदी पर आइए, जो आंध्र और ओडिशा के बीच विवाद का कारण है। इसके बाद नर्मदा है जिसके बारे में आप सब जानते हैं। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच है। इसी तरह गोदावरी को आप सब जानते हैं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल तक उसकी उपधाराओं का विवाद चलता रहता है। हम में से कुछ लोगों को रावी-ब्यास का जल विवाद अब भी याद होगा, जो मेरे खयाल से पंजाब संकट का सबसे बड़ा रोड़ा था। संत लोंगोवाल और राजीव गांधी के बीच अट्ठाईस दौर की बातचीत चली थी। दूरदर्शन पर गुरबानी के प्रसारण और अमृतसर एक्सप्रेस का नाम बदल कर गोल्डेन टेम्पल एक्सप्रेस करने जैसे मसलों पर जो बातचीत नहीं टूटी, वह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच रावी-ब्यास के पानी के बंटवारे पर आकर टूट गई। अब भी यह विवाद जारी है क्योंकि अमरिंदर सिंह ने समझौते को नहीं माना। हम नहीं जानते कि अब स्थिति क्या है।

दसवां विवाद महादयी नदी का है जो गोआ और कर्नाटक के बीच है। अब मैं यदि राज्यों के बीच नदी जल विवाद की पूरी सूची बनाऊं तो अकेले इसी मसले पर सारी बातचीत की जा सकती है। यह मसला इतना गंभीर था कि काफी पहले ही इसका संज्ञान लिया जा चुका था। वास्तव में भारत की आजादी के दस साल के भीतर ही 1956 में हमने अंतरराज्यीय जल विवाद कानून बना दिया था, जिसे 2002 में संशोधित किया गया। यह पूरी कहानी भीतर की है, राष्ट्रीय है।

अब अंतरराष्ट्रीय पर आएं। मामला केवल सिंधु जल संधि का नहीं है। हमारे हर पड़ोसी के साथ हमारा पानी का विवाद चल रहा है। सवाल यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। असल तथ्य यह है कि पानी बेहद विस्फोटक मसला है और हमें इसका अहसास करने की जरूरत है। जहां तक सिंधु जल संधि की बात है, मेरे मन में हमेशा से यह बात रही है कि इसमें कभी न कभी दिक्कत आनी ही थी क्योंकि उसके गठन के पीछे विश्व बैंक मध्यस्थ की भूमिका में था। आज तक मैंने ऐसी कोई संधि नहीं देखी जिसे विश्व बैंक ने करवाया हो और जो खटाई में न पड़ी हो, बहरहाल यह अलग मुद्दा है।

केवल एक देश जिसके साथ हमारा पानी का कोई विवाद कभी नहीं रहा वह था म्यांमार, लेकिन बीते तीन पांच से पांच वर्षों के बीच उन्होंने एक बांध बना डाला है जिसका सीधा असर मणिपुर पर पड़ना है। बांग्लादेश के मामले में फरक्का का बैराज है, तीस्ता नदी है। बांग्लादेश की स्थापना के समय से ही यह मुद्दा रहा है। पहले यह पूर्वी पाकिस्तान का मसला था। बहुत से लोग नहीं जानते कि भूटान के साथ भी एक विवाद है। यह सरलभंगा नदी का विवाद है। इस मामले में कम से कम कुछ नवाचारी समाधान निकाले गए। स्थानीय लोग उसमें शामिल थे, हालांकि वह टिका नहीं। अब भी मामला जिंदा है।

श्रीलंका के साथ कच्चातिवु के पानी पर हमारा विवाद है। यह समुद्र का पानी है, नदी का नहीं। यह पीने वाला पानी नहीं है, लेकिन यहां मामला मछली मारने के अधिकार से जुड़ा है। इसीलिए हम लोग कभी-कभार श्रीलंका के मछुआरों को पकड़ लेते हैं। उसी तरह श्रीलंका के कोस्टगार्ड तमिल मछुआरों को पकड़ लेते हैं। और विवाद जारी रहता है। नेपाल के साथ कोसी बैराज का विवाद है। नेपाल में बने कोसी बैराज के 28 ठेकेदार थे। उनमें से कई के जगन्नाथ मिश्रा या एलएन मिश्रा के साथ संबंध या संपर्क थे। यह कोसी बैराज बहुत नाजुक चीज है। मुझे बहुत डर है कि एक दिन इसके चलते सीमा के दोनों तरफ बहुत सी मौतें होंगी। हर साल आप उत्तर बिहार में बाढ़ के बारे में खबरें पढ़ते हैं। ये बाढ़ कहां से आती है? नदी के किनारे कई जमींदारों ने निजी बांध बना रखे हैं। वो भी एक मसला है। और अंत में चीन… इस सृष्टि के रचयिता की नदी ब्रह्मपुत्र का मामला, जिस पर हमारा विवाद चीन से है।

यानी, हमारा एक भी पड़ोसी ऐसा नहीं है जिसके साथ पानी को लेकर कोई विवाद न हो। भारत के हर राज्य में मुख्य मुद्दा पानी है। भारत की सरहद से लगे हर देश के साथ सबसे बड़ा मुद्दा पानी है। सवाल यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, या फिर ये कि मैं किसके साथ खड़ा होना चाहता हूं- कर्नाटक या तमिलनाडु। यह मसला है ही नहीं। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि यह समूचा मामला कितना अहम है, हमें उसकी समझ होनी चाहिए।

कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए पानी इतना अहम क्यों है?

यह दुनिया में बचा इकलौता प्राकृतिक संसाधन है जिसका अभी पूरी तरह से निजीकरण नहीं हुआ है। दुनिया में पीने के लायक नब्बे फीसदी पानी की आपूर्ति सार्वजनिक निगमों और स्थानीय सरकारी ढांचों द्वारा की जाती है। केवल 10 फीसदी पानी निजीकृत है- और महज इस दस फीसदी की कीमत सैकड़ों अरब डॉलर के बराबर है।

पानी के इस निजी बाजार के ऊपर वियोलिया और सूएज़ का कब्जा है। दोनों फ्रेंच बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। पानी के दस फीसदी अंतरराष्ट्रीय निजी बाजार के 80 फीसदी हिस्से को ये दो कंपनियां नियंत्रित करती हैं। उन्नीसवीं सदी के अंत से ही वियोलिया और सूएज़ पानी के धंधे में लगी हुई हैं। अब खबर है कि दोनों के बीच में इस साल विलय हो रहा है। इस विलय के बाद जो कंपनी बनेगी उसकी कीमत 15 अरब डॉलर होगी।

पानी का निजीकरण बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत इस दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका है। इस दिशा में सबसे पहला कदम छत्तीसगढ़ में 2003 में उठाया गया था। उस समय वह मध्य प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। जब रमण सिंह मुख्यमंत्री बने, तो भारत दुनिया के उन पहले देशों में शामिल हो गया जिसने एक नदी का निजीकरण कर दिया था। शिवनाथ नदी की उन्नीस किलोमीटर की धारा निजी प्रबंधन के हवाले कर दी गई थी। उस वक्त मैंने फ्रंटलाइन में इसके बारे में लिखा था। उस फैसले को लेते वक्त मछुआरे समुदायों के बारे में कुछ नहीं सोचा गया। धोबियों के बारे में कुछ नहीं सोचा गया जिनकी आजीविका नदी पर निर्भर थी। मैं उस वक्त यही सोच रहा था कि देखो, सरकार नदी किनारे के लोगों को बेचते-बेचते इतना थक चुकी है कि उसने सीधे नदी ही बेच डाली। एक साथ ही कर दो, कौन इतने जटिल नौकरशाही के पचड़े में पड़े!

अब बोतलबंद पानी बेचने वाली कंपनियों को देखिए। 2024 में इस सेक्टर का बाजार मूल्य 366 अरब डॉलर था। इसका मतलब है कि निजीकरण की राह में पानी आखिरी पड़ाव है, बशर्ते हम ऑक्सीजन को छोड़ दें, हालांकि वह भी शुरू ही हो चुका है। क्योटो प्रोटोकॉल में ‘’प्रदूषक द्वारा कीमत चुकाने’’ का सिद्धांत उसका आधार है, लेकिन पानी अंतिम कुदरती संसाधन है जिसका अब तक केवल दस से बारह फीसदी निजीकृत हो सका है।

आप लोगों को जानना चाहिए कि नागपुर ने पानी के वितरण का निजीकरण कर दिया है। इसे वे नागपुर मॉडल कहते हैं। ये निजी कंपनियां पानी के पाइप बिछाने नहीं आएंगी। वे पानी को खोजने नहीं आएंगी। वे सार्वजनिक पानी को लेंगी, उसका वितरण करेंगी और उससे पैसे बनाएंगी।

अमेरिका के एक एनजीओ फूड ऐंड वॉटर वॉच ने एक वैश्विक अध्ययन किया है। उसने निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र द्वारा दी जाने वाली जल और सीवेज सेवा की कीमत की तुलना की। निजी क्षेत्र पानी से जुड़ी सेवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र से औसतन 59 फीसदी ज्यादा कीमत वसूलता है और सीवेज सेवाओं के लिए 63 फीसदी ज्यादा कीमत वसूलता है। यह डेटा कई देशों के अध्ययन पर आधारित है।

देखिए, ये सब लगातार चल रहा है, बावजूद इसके कि पानी का निजीकरण बुरी तरह नाकाम हो चुका है। दुनिया में इसके मजबूत साक्ष्य उपलब्ध हैं। नाइजीरिया में पानी के निजीकरण पर दंगे हो गए थे, जबरदस्त समस्याएं आईं थीं और अंतत: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को दबाव में पीछे हटना पड़ा था। इसी तरह, दक्षिण अफ्रीका के जोहानेसबर्ग की झुग्गियों में हुए दंगे और शहरों में पैदा हुई अस्थिरता के चलते विश्व बैंक को मजबूरी में वहां से हटना पड़ गया था। इन उदाहरणों के बावजूद पानी का निजीकरण जारी है क्योंकि इसमें पैसा बहुत सारा है। मैं अपने पत्रकार साथियों और विद्यार्थियों से बार-बार कहता हूं कि पत्रकारिता में तुम्हारा पहला धर्म यह पता करना है कि पैसा कहां जा रहा है। कोई न कोई, कहीं न कहीं, इन नीतियों को सही ठहराने के नाम पर पैसा बना रहा होगा। इसलिए फॉलो द मनी!

यानी, आने वाले समय में आप पानी का निजीकरण करने के प्रयासों को और तेज होता पाएंगे। जैसे, ये जो बड़े विलय हो रहे हैं- जैसे वियोलिया और सूएज़ का- इनसे मुनाफा और एकाधिकारवाद भयानक पैमाने पर फैल जाएगा, लेकिन साझा संसाधन सिकुड़ते चले जाएंगे। साझा संसाधन का मतलब है पानी के स्रोत, जो जनता के आम संसाधन हैं। आगे यही होने वाला है।

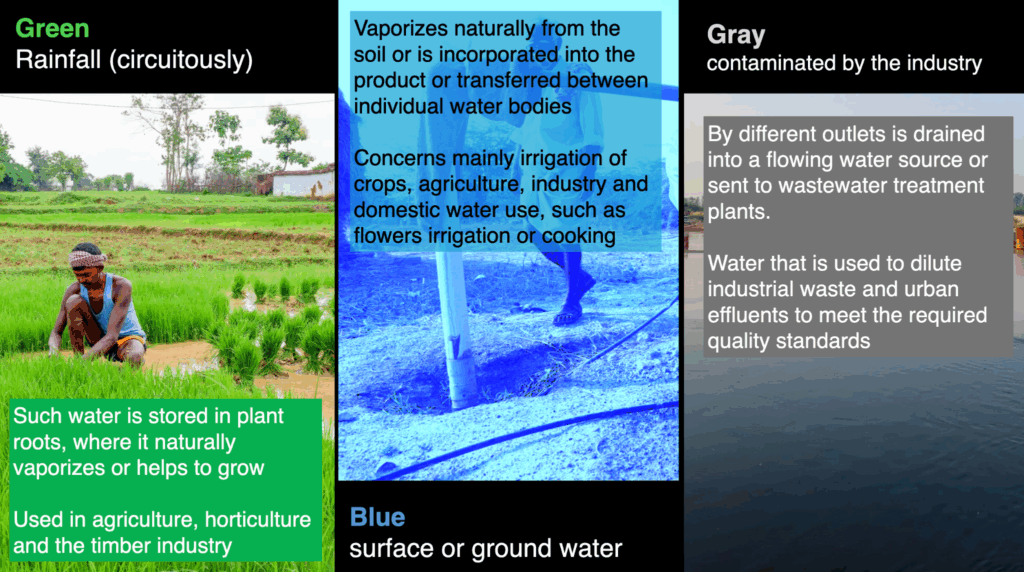

जब मैंने इस व्याख्यान का शीर्षक ‘पानी का रंग’ दिया, तो उसका मतलब क्या है? पानी का रंग क्या है? आप अगर हाइड्रोलॉजिस्ट (जल वैज्ञानिक) हैं, तो आपके लिए पानी के तीन रंग हो सकते हैं। कुछ तो चार रंग भी बताते हैं। हाइड्रोलॉजिस्ट लोग बहुत विलक्षण होते हैं। उन्हें हर चीज में रंग दिखाई देता है।

ये रहा उसका पहला रंग। पहली तस्वीर हरे पानी की है। मोटे तौर से हरा पानी बारिश को दर्शाता है। इसे ऐसे समझें कि यह पौधों की जड़ों में जमा रहता है, जहां यह स्वाभाविक रूप से भाप बनता रहता है और पौधों को बढ़ने में मदद करता है। इस प्रक्रिया को हम वाष्पन-उत्सर्जन कहते हैं। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी बाहर आकर मिट्टी को उर्वर बनाता है। यह मिट्टी से ही आ रहा होता है। यह बारिश का पानी होता है जो जड़ों में जमा रहता है। इसीलिए हरा पानी बारिश का प्रतिनिधि है।

दूसरा पानी नीला है। नीला पानी मतलब सतह पर मौजूद और सतह के नीचे मौजूद पानी। यह अपने आप मिट्टी में से भाप बन कर उड़ता रहता है। यही पानी नदियों, झीलों और उन तमाम जलस्रोतों में होता है जो ग्लेशियर से निकलते हैं। इस पानी का मुख्य संबंध फसलों की सिंचाई, उद्योगों और घरेलू उपयोग से होता है। इससे हम फूल उगाते हैं, खेत सींचते हैं, खाना पकाते हैं।

तीसरा रंग ग्रे या धूसर पानी का है। ग्रे पानी प्रदूषित होता है। इसमें औद्योगिक कचरा मिला होता है। जिस पानी का पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है, उसे ग्रे वाटर कहते हैं। यह गंदा पानी अलग-अलग तरीकों से या तो बहते हुए किसी जलस्रोत में मिला दिया जाता है या फिर इसे गंदे पानी का परिशोधन करने वाले संयंत्र तक भेजा जाता है। इसका प्रयोग औद्योगिक कचरे या शहरी गंदगी को धोने में भी किया जाता है ताकि गुणवत्ता के सही मानक को कायम रखा जा सके। अब इस बात को आप जैसा चाहे वैसा समझ सकते हैं। इस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मेरे लिए यह बहुत हास्यास्पद है, लेकिन तकनीकी रूप से इसे ऐसे ही बताया जाता है।

यानी, आपके पास तीन किस्म के पानी तो एकदम स्पष्ट हैं। नीला पानी झील, नदी और भूजल जैसे प्राकृतिक संसाधनों से ताल्लुक रखता है, जिसमें मिट्टी की नमी से आने वाला पानी भी शामिल है। हरा पानी पौधों को पोषण देता है और उनकी जड़ों में इकट्ठा रहता है। धूसर पानी प्रदूषित है जिसका हम दोयम इस्तेमाल करते हैं। इतनी बात मैं भी समझता हूं, लेकिन मेरे लिए यह समझना थोड़ा संकट का विषय है कि पानी के साथ भारत में क्या हो रहा है?

पानी का संकट आप समझ सकते हैं, खाका मेरा है। मेरा खाका है कि हमारे देश में पानी का आठ तरीकों से ट्रांसफर (हस्तांतरण) चलता है। सबसे पहले मैं पानी के एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने के छह तरीकों को बताऊंगा, फिर दो और तरीके बताऊंगा जो सबसे प्रमुख हैं- सुपर ट्रांसफर। उससे पहले हालांकि मैं आपको भारत में पानी की स्थिति के बारे में कुछ बताना चाहता हूं।

भारत में 1951 में पानी की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता 5177 घन मीटर थी। पचास साल में गिरकर यह 2001 में 1816 घन मीटर रह गई यानी साठ फीसदी की गिरावट। 2011 की जनगणना के समय यह गिरकर 1545 घन मीटर पर आ गई थी। और अब, 2025 के ताजा आंकड़े बताते हैं कि हर व्यक्ति को 1341 घन मीटर पानी उपलब्ध है।

कहने का मतलब कि 75 साल में पानी की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता 70 फीसदी से भी ज्यादा कम हुई है। ये आंकड़े सबसे सटीक और प्रामाणिक हैं। फिर भी ये पूरी तरह बकवास हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें केवल मनुष्यों को देखा जा रहा है। आपकी धरती पर एक करोड़ और प्रजातियां रहती हैं। उनका क्या? क्या किसी ने हाथी या सांभर के लिए पानी की प्रतिव्यक्ति उपलब्धता को मापा है?

महाराष्ट्र में हर साल अंधेरी, थडोबा, यवतमाल के जंगलों और विदर्भ के इलाकों से जंगली जानवर घुस आते हैं। वे शहर में आ रहे हैं क्योंकि जंगल में पानी ही नहीं बचा है। मेरा कहना है कि ये आंकड़े आपको भले भयावह लगते हों लेकिन उसमें केवल मनुष्यों को गिना गया है। इस धरती पर कम से कम एक करोड़ जीव-जंतु और हैं। पृथ्वी को हम पानी का ग्रह कहते हैं। इस पर रहने वाला हर जीव पानी पर निर्भर है, बशर्ते किसी ने सूखी धरती पर रहने वाला बैक्टीरिया ईजाद न कर डाला हो। अब आप समझिए कि पानी का संकट कितना गहरा हो सकता है।

तो जैसा कि मैंने बताया, छह किस्म के जल हस्तांतरण हैं। ये सभी जाति, वर्ग और लिंग से परिभाषित होते हैं। इन्हीं आधारों पर मैं पानी के शुरुआती छह हस्तांतरणों को समझता हूं। ये क्षेत्रगत हस्तांतरण जैसे हैं। इनके बीच परस्पर समानताएं हो सकती हैं, लेकिन ये अपने आप में विशिष्ट भी हैं।

पहला ट्रांसफर गरीब से अमीर को। दूसरा, ग्रामीण से शहरी। तीसरा, कृषि से उद्योगों को। चौथा, कृषि के भीतर ही, खाद्यान्न फसलों से नकदी फसलों तक। पांचवां, आजीविका से जीवनशैली तक। और छठवां, पानी का वर्चुअल निर्यात। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि पानी का वर्चुअल निर्यात क्या होता है। इसका मतलब है अगर आप दस लाख टन धान का निर्यात कर रहे हैं और उसे उगाने में जितना पानी लगा आप उस पानी का भी निर्यात कर रहे होंगे। उसी को वर्चुअल या आभासी निर्यात कहते हैं। केवल प्रगतिशील अर्थशास्त्री इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और कोई नहीं। सोचिए, फसलों के निर्यात के साथ कितना पानी चला जाता होगा।

जॉर्डन ने एक कानून पास किया है। इसके मुताबिक वर्चुअल पानी का आयात उसके निर्यात के बराबर होना चाहिए। इस तरह उन्होंने संतुलन पैदा करने की कोशिश की है। मैं नहीं जानता यह कैसे काम करता है, लेकिन छठवां ट्रांसफर ऐसा ही होता है। ये छहों क्षेत्रगत ट्रांसफर हैं। इनके अलावा पानी की बदली के दो बुनियादी तरीके और हैं जो पूरे समाज में लगातार हो रहे हैं। यह हस्तांतरण समाज के सबसे वंचित तबकों की तरफ से बाकी समाज की ओर हो रहा है।

इसमें दो समूह हैं। पहला है औरतें, या कहें गरीब औरतें, जिनके पास से पानी बाकी समाज को जा रहा है। मित्रो, इस देश में 80 फीसदी पानी जमा करने का काम गरीब औरतें करती हैं। क्या आप जानते हैं कि इस पानी को जमा करने में कितने कार्यदिवस खप जाते हैं? 15 करोड़ कार्यदिवस। यानी, भारत की औरतें मिलकर पंद्रह करोड़ दिन पानी भरने में लगा देती हैं। और ये सभी औरतें नहीं, केवल गरीब औरतें। यही हकीकत है। ये औरतें जो पानी भरती हैं, बाकी समाज के लिए भरती हैं। यह ट्रांसफर गरीब औरतों से शेष समाज को होता है।

सामाजिक स्तर पर पानी का दूसरा ट्रांसफर आदिवासियों, दलितों और अन्य वंचित समूहों से बाकी समाज को होता है। इसे मैं अपने उदाहरण से समझाता हूं। मैं मुंबई में बांद्रा रिक्लेमेशन नाम की कॉलोनी में रहता हूं। मैं और मेरी पत्नी छत्तीस साल पहले इस कॉलोनी में रहने गए थे। कॉलोनी को बने हुए अड़तीस साल हो रहे हैं। 1986 से लेकर अब तक महाराष्ट्र में तीन या चार बार सूखा आ चुका है, लेकिन एक बार भी हमारे यहां पानी की आपूर्ति बंद नहीं हुई। एक घंटा भी पानी की हमारे घर में कटौती नहीं हुई। मुंबई का सारा पानी कहां से आता है? कुल पांच झीलों से, जो सभी आदिवासी इलाकों में हैं- ठाणे, पालघर, वैतरणा, तुलसी और तानसा। ये पांचों झील आदिवासी क्षेत्र में हैं। अब सात झीलें हो गई हैं। दो और खोज ली गई हैं। अब उन्हें भी लूटा जा रहा है।

कहानी ये है कि अगर आप उन्हीं आदिवासी इलाकों में जाएं, उनके भीतरी गांवों में जाएं, वहां आपको एक भी घर में पाइप का कनेक्शन नहीं मिलेगा। जिनका पानी है, उन लोगों के घर में नल का कनेक्शन ही नहीं है लेकिन उन्हीं के यहां से मुंबई को चौबीसों घंटे पानी मिलता रहता है। मुंबई के भीतर भी इस पानी की आपूर्ति में वर्ग के हिसाब से बंटवारे हैं। जैसे, कुछ इलाकों को 800 लीटर रोजाना पानी मिल सकता है यदि उनकी किस्मत अच्छी हो। दूसरी ओर, मालाबार हिल, बांद्रा जैसे इलाकों में बिना किसी कोशिश के भी हमें हजारों लीटर पानी प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति मिल सकता है।

जो शुरुआती छह हस्तांतरण मैंने गिनवाए- गरीब से अमीर, ग्रामीण से शहरी, खाद्यान्न से नकदी फसल, आजीविका से जीवनशैली, कृषि से उद्योग और वर्चुअल निर्यात, ये सभी क्षेत्रगत, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय किस्म के ट्रांसफर हैं। बाकी दो, महिलाओं, आदिवासियों, दलितों से ट्रांसफर होने वाले पानी की प्रक्रिया एकदम अलग है। आदिवासी-दलित वाला मामला तो निहायत ही अलहदा किस्म का है।

इस देश में 1500 साल से सारा भूगोल जाति के आधार पर बहुत स्पष्ट रहा है। आप कहीं भी जाएं, बस इस पर ध्यान दीजिएगा कि गांव के नक्शे में दलित बस्ती कहां है। निन्यानबे फीसदी मामलों में आप पाएंगे कि दलित बस्ती या तो गांव के दक्षिण में है या गांव के बाहर। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जलधाराएं, नदी, नद आदि भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हैं। हमेशा नहीं, पर ज्यादातर।

गांवों के नक्शे को अगर आप ध्यान से देखें, तो पाएंगे कि ऐतिहासिक रूप से स्थिति यह रही है कि ऊंची जातियां पानी के स्रोत के मुहाने पर जमीन जोतती हैं। मध्यवर्ती जातियां बीच में जोतती हैं, शूद्रों को जलस्रोत के अंत में जोतना है जबकि दलितों और म्लेच्छों को पानी के दायरे से ही बाहर रखा गया। हजार साल से ज्यादा हो गए, सिंचाई की व्यवस्था भी इसी हिसाब से चलती आ रही है। दलितों को दक्षिण में बसाने के पीछे एक धार्मिक दलील दी जाती रही है। हो सकता है कि आपकी दादी या परदादी बताएंगी कि गांव में दलितों को दक्षिण में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वह यम की दिशा है। यानी यम को कभी किसी को उठाने का मन हुआ तो वह सबसे पहले दलित को उठाएगा। यही धार्मिक कथा है।

ऐसी धार्मिक दलीलों की बकवास को आप बड़ी आसानी से पकड़ लेंगे यदि राजस्थान जैसी जगह पर जाएंगे जहां पानी का प्रवाह अलग होता है। मुझे याद है जब मैं बाड़मेर के एक गांव में काम कर रहा था। वहां हमने देखा था कि कैसे बाकी देश से वहां का हिसाब किताब अलग था। वहां दलित बस्तियां पूरब में बसाई जाती हैं। मसलन, बाड़मेर में दलित गांव के पूरब में रहते हैं। राजस्थान के रैगर लोग जानवरों की खाल निकालने का काम करते हैं। जानवर को मारते हैं, उसकी खाल निकालते हैं, उससे और काम लेते हैं। फिर ये कैसे हो सकता है कि जब हवा बहे तो रैगरों के काम से प्रदूषित होकर वह ऊंची जातियों के पवित्र नथुनों से टकराए? इसीलिए उन्हें पूरब में बसाया जाता है। यानी, दलितों को बसाने की दलील हवा या पानी के प्रवाह से तय होती है। इस देश में हजार साल से लोगों की रिहाइश का भूगोल जाति के हिसाब से ऐसे ही तय होता रहा है।

इस तरह से हम समझ सकते हैं कि आदिवासियों का पानी उनके विनियोजन और विलगाव के आधार पर छीना जाता है जबकि दलितों का पानी उनके बहिष्करण के आधार पर छीना जा चुका है। दो तरीके हैं- विनियोजन और बहिष्करण। इस तरह यह व्यवस्था काम करती है।

अब मैं आपको आजीविका से जीवनशैली तक पानी के ट्रांसफर की कहानी सुनाता हूं। आज रात घर जाएं, तो इंटरनेट खोलिएगा और स्विमिंग पूल वाले मकानों को सर्च करिएगा। पिछले दस साल के दौरान महानगरों में यह सबसे बड़ी सनक है। मुंबई हमेशा ऐसे मामलों में सबसे आगे रहती है। अहमदाबाद या गांधीनगर नहीं।

मैं ऐसे ही एक प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताता हूं जिसका विज्ञापन मैंने देखा था। उसमें हर अपार्टमेंट के साथ जुड़े निजी स्विमिंग पूल की तस्वीर थी, साथ में एक निजी छज्जा भी था। इनकी मार्केटिंग लंच पूल, शावर स्पेस, पार्टी जोन, आदि के रूप में की जा रही थी यानी आपके मकान के भीतर पानी की एक ऐसी जगह जिसका कई तरीके से उपयोग किया जा सकता हो। यह पानी वाली जगह तीन फुट गहरी थी और बेडरूम से कुछ फुट की दूरी पर ही थी। इसे प्रोजेक्ट का सबसे विशिष्ट लक्षण बताया गया था, जिसकी खूब मांग थी।

इसकी प्रेरणा लंदन के एक स्विमिंग पूल से ली गई है जो वहां के अमेरिकी दूतावास के करीब स्थित है। यह स्विमिंग पूल दो इमारतों को आपस में कांच के एक भारी-भरकम ढांचे के माध्यम से जोड़ता है। मुंबई के बिल्डर बिलकुल उसी की नकल मारने के चक्कर में थे। जब लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध किया, तब ऐसी एक परियोजना को बंद कर दिया गया। उस प्रोजेक्ट में 75 अपार्टमेंट की योजना थी जिसमें हरेक की बालकनी में एक स्विमिंग पूल होना था।

ऐसी परियोजनाओं के विज्ञापन पर आइए। खरीददार अकसर ऐसे मकानों के लिए ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं ताकि घर के भीतर छोटा सा जलाशय मिल जाए। इसके पीछे जो दलील दी जाती है वो यह है कि मल्टीप्लेक्स होने के बावजूद लोग अपने आराम और सुविधा के लिए घरों के भीतर जब होम थिएटर लगा सकते हैं तो ये क्यों नहीं। अब लोगों को यही बात समझाई जा रही है कि उन्हें पूल में नहाने के लिए क्लब ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। वो तो उन्हें अपनी छत पर ही मिल सकता है, या बेसमेंट में, या फिर घर के पिछवाड़े। यह एक आर्किटेक्चर फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर का एक विज्ञापन में दिया बयान है।

बहरहाल, हम लोग कम से एक ऐसा प्रोजेक्ट रुकवाने में तो कामयाब ही रहे। पचहत्तर अपार्टमेंट वाला, जिसकी हर बालकनी में एक स्विमिंग पूल होना था। इसकी निर्माण योजना में दस फ्लोर की पार्किंग भी शामिल थी। कुल विचार यह था कि एक ऐसा लग्जरी आवासीय परिसर तैयार किया जाए जिसमें रहने वालों को एक ऐसे शहर के भीतर अपना-अपना निजी जलाशय मिल सके जो लगातार पानी की कमी से जूझ रहा है। यह इमारत बोरिवली में है और इसका नाम है ऐक्वा ग्रांडिया। इसका ढांचा बन चुका है और बालकनी में पूल भी तैयार है, लेकिन अब तक उन्हें भरने के लिए पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी है। हो सकता है आने वाले समय में यह भी हो जाए।

ये वाली तस्वीर मेरी पसंदीदा है। मैं बीते 15 साल से ऐसी तस्वीरें खींच रहा हूं। जब आप मुंबई से पुणे सड़क से जाते हैं तो मेरी सबसे पसंदीदा होर्डिंगें उसी पर दिखती हैं। हर होर्डिंग एक स्विमिंग पूल की मुनादी करती दिखाई देगी, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो पसंद है उस पर लिखा है: फॉरेस्ट रिजर्व के साथ अटैच लग्जरी होम।

महाराष्ट्र में वन अभयारण्य पाने के लिए बाघ तक को संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन आपको यह बड़ी आसानी से मिल सकता है। इसे बनाने वाली मार्वेल कंपनी बहुत विशाल है। पुणे के बाहरी इलाके में इमारतें बना रहे किसी टुटपुंजिया बिल्डर जैसे ये नहीं हैं। यह बहुत बड़ी कंपनी है। ऐसे जो तमाम विज्ञापन हैं ये स्वीमिंग पूल, विला, परिवार आदि के नाम पर बेच रहे हैं। ये बच्चों और गेटेड कम्युनिटी की बात करते हैं। जैसे, एक विज्ञापन कहता है कि बच्चे गेटेड कम्युनिटी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वे वहां ज्यादा दोस्त बना पाते हैं और गेटेड कम्युनिटी में जगह बहुत सारी होती है। मां-बाप भी खुश रहते हैं क्योंकि बच्चे उन्हें परेशान किए बगैर खेलते-कूदते रह सकते हैं। यही सब चीजें जिंदगी में सबसे ज्यादा आजकल मायने रख रही हैं, कि आप अपने बच्चों से परेशान न हों। है न!

तो दोस्तो, यही सब चल रहा है, लेकिन हम फिर से इसके असमानता वाले आयाम पर लौटते हैं। फिर तीन और किस्म के ट्रांसफर की बात करेंगे। दरअसल, ये जो पानी से जुड़ी गैर-बराबरी या नाइंसाफी है, यह आपके समाज में मौजूद व्यापक असमानताओं की महज झांकी है। आइए, उसका एक उदाहरण देखते हैं, जहां लोग खेती के पानी के लिए मर रहे हैं। भाई, भाई की जान ले रहा है। ये कहानी कर्नूल की है, जहां छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी- जमीन जायदाद को लेकर नहीं, पानी को लेकर। बहुत प्रसिद्ध केस है ये।

पिता के पास बीस एकड़ जमीन थी। उसने उसे अपने चार बेटों में बांट दिया था। हरेक को पांच एकड़ जमीन मिली। उनमें एक बेटे को जो पांच एकड़ मिला उसमें सारे बोरवेल मौजूद थे। ऐसा इसलिए क्योंकि बोरवेल हमेशा आसपास ही होते हैं। किसी को जब एक जगह पानी मिलता है तो वह उसी के अगल-बगल दूसरा बोल खोद देता है। सारी लड़ाई इसी पांच एकड़ की हो गई क्योंकि उसमें सारा पानी था। फिर, पानी के बोरवेल वाले पांच एकड़ वाला हिस्सा किसे मिलना चाहिए, इसके झगड़े में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। ऐसे मामलों में हम पाते हैं कि समाज में मौजूद व्यापक गैर-बराबरी निचले स्तर तक उतर कर कैसे आ सकती है।

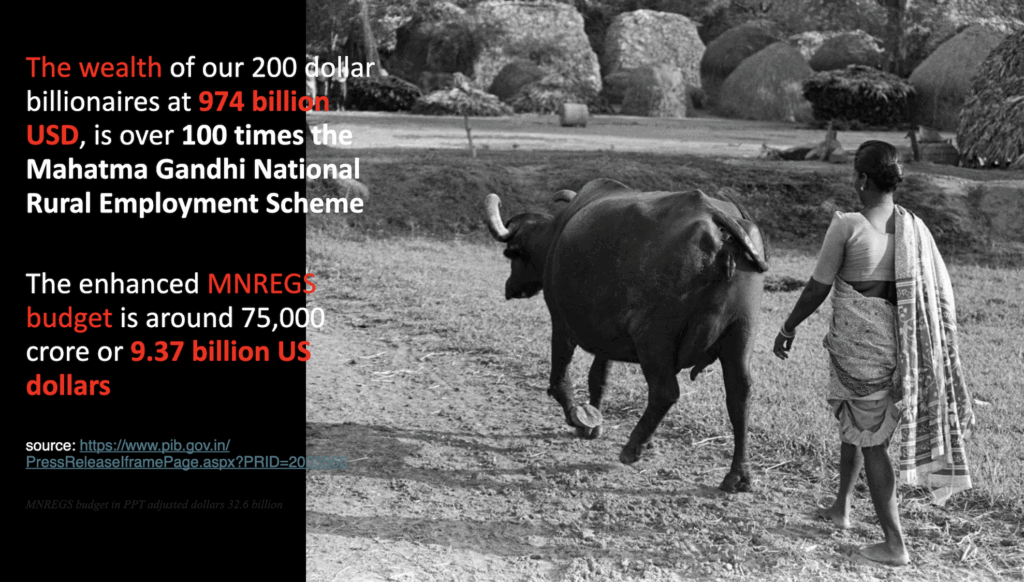

इस देश में 1991 तक एक भी डॉलर अरबपति नहीं होता था। एक अरब डॉलर वाला भी नहीं। फिर नई आर्थिक नीति आई। अब तो उसे तीस साल से ज्यादा हो गए हैं फिर भी हम लोग उसे नया कहते हैं। इस नीति के आने के बाद से हर साल दो से तीन डॉलर अरबपति पैदा होने लगे।

पहले हर साल ऐसे चार अरबपति बनते थे। अब कोविड के दौरान गुजरे एक साल में भारत में 42 डॉलर अरबपति बन गए। ये आंकड़े फोर्ब्स पत्रिका के हैं, जो व्यापार और पूंजीवाद का मुखपत्र कहा जाता है। ताजा स्थिति यह है कि हमारे यहां 211 डॉलर अरबपति हैं। इनकी कुल संपत्ति हमारे सकल घरेलू उत्पाद के 26 फीसदी के बराबर है। यह धन दौलत कुल मिलाकर अब 1049 अरब डॉलर हो चुकी है। यह आंकड़ा 15 अगस्त, 2024 का है। यानी, एक ट्रिलियन डॉलर! इसका मतलब समझिए। हम कह रहे हैं कि 211 भारतीय, जो यहां की आबादी का 0.000014 प्रतिशत हैं, उनकी संपदा इस देश के जीडीपी का 27 फीसदी है। इसे कहते हैं असमानता। यह असमानता का चरम है।

भारत के देसी अरबपतियों के पास एक ट्रिलियन डॉलर की संपदा है। यह भारत के कुल बजटीय खर्च का 1.7 गुना है और हमारे कृषि बजट का 62 गुना है। भारत का अनुमानित कृषि बजट 1.25 लाख करोड़ या 15.62 अरब अमेरिकी डॉलर था। अम्बानियों की शुद्ध संपत्ति, केवल मुकेश अम्बानी की, 118 अरब डॉलर है। यह हमारे कृषि खर्च के साढ़े सात गुना से भी ज्यादा है।

आइए, अब इसकी तुलना खेतीबाड़ी कर रहे लोगों से करें और क्या निकलता है देखा जाए। आपको तो पूंजीवाद का यह वादा पता ही होगा- मेहनत करो तो तुम भी अम्बानी बन सकते हो, अदाणी बन सकते हो। मैंने इस वादे की जांच की है क्योंकि मैं बहुत उत्साहित था कि मैं भी अदाणी बन सकता हूं। तो, मैंने सबसे पहले यह जानने की कोशिश की कि आम भारतीय किसे कहा जा सकता है जिससे तुलना करनी है। वह आम भारतीय पुरुष नहीं, स्त्री है। आम औरत है। खासकर वो जो मनरेगा में मजदूरी करती है। सवाल है कि मनरेगा में मजदूरी कर के मैं क्या मुकेश अम्बानी जितना पैसा कमा सकता हूं? मनरेगा में औसत राष्ट्रीय मजदूरी 289 रुपया है। इस हिसाब से मैंने पाया कि हां, ऐसा मुमकिन है। भले इसमें थोड़ा वक्त लग जाए- ज्यादा नहीं, बस 34.06 करोड़ साल। मान लीजिए मैं थोड़ा संयमी हूं और अम्बानियों जितना धन नहीं चाहता, बस उतना चाहता हूं जितना वे एक साल में कमाते हैं।

अम्बानी बहुत उदार और सज्जन व्यक्ति हैं क्योंकि उन्होंने अपना वेतन एक स्तर पर रोक दिया है। दस साल पहले उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज से आने वाला अपना वेतन बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया था। यह अकेले आरआइएल से आने वाली तनख्वाह थी। बाकी सैकड़ों जगहें हैं जहां से उन्हें पैसा आता है। मान लें कि मेरा परिवार मनरेगा में मजदूरी करता है, तो केवल 15 करोड़ कमाने में मुझे कितने साल लगेंगे? काफी कम, केवल 5190 साल। हमारे 200 अरबपतियों की धन संपदा मनरेगा योजना के बजट की सौ गुना से ज्यादा है। आप चाहें तो उनके पैसे से 45 साल तक बिना टैक्स लिए मनरेगा को चला सकते हैं। उनके ऊपर दस फीसदी टैक्स लगा दें तो मनरेगा 121 साल तक जारी रह सकता है। मनरेगा का बढ़ा हुआ बजट 9.37 अरब डॉलर है। मुकेश अम्बानी की शुद्ध संपत्ति 118.8 अरब डॉलर है।

खैर, मैंने बताया था कि दो तबके सबसे ज्यादा पानी को ट्रांसफर करते हैं। इसमें सबसे खास औरतें हैं जो सबसे ज्यादा पानी भरती हैं लेकिन पानी तक उनकी पहुंच सबसे कम होती है। इस बात को भी आसानी से समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसी औरतों के इकट्ठा किए पानी के साथ दुनिया में क्या होता है? दुनिया भर में 1.8 अरब लोगों के पास अपने घर में ही पीने को पानी नहीं है। हर तीन में से दो परिवारों में पानी भरने के लिए मुख्यत: औरतें जिम्मेदार हैं लेकिन बमुश्किल पचास से कम देश ऐसे हैं जिन्होंने ग्रामीण स्वच्छता या जल संसाधन प्रबंधन से जुड़े कानूनों या नीतियों में औरतों का जिक्र किया हो।

दस लाख से ज्यादा औरतों और बच्चियों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रजनन और मातृत्व स्वास्थ्य के मामले में सम्मानजनक देखभाल के बाद दूसरी सबसे बड़ी मांग पानी, स्वच्छता और सफाई से जुड़ी WASH सेवाओं की है। हर साल दस लाख मौतें अस्वच्छ प्रजनन के चलते हो रही हैं। प्रजनन के दौरान 26 फीसदी मौतें संक्रमण के कारण होती हैं। इनमें 11 फीसदी मौतें मांओं की होती हैं। समूची कृषि में करीब आधा श्रम औरतों का लगा हुआ है, लेकिन उनकी उत्पादकता पुरुष किसानों के मुकाबले 20 से 30 फीसदी कम है। औरतों के सामने हमले, दुराचार और बीमारी का खतरा होता है। यह उनके काम करने और पढ़ाई करने की क्षमता को प्रभावित करता है। सीधा सा आंकड़ा यही है कि वे 80 फीसदी पानी भरती हैं लेकिन पानी तक उनकी पहुंच सबसे कम होती है।

कई औरतें पानी भरने का काम साझे में करती हैं। वे पानी को ढोकर लंबी दूरी तक चलती हैं। आपको इंटरनेशनल डेवलपमेंट इंटरप्राइज और संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में लिखा मिलेगा कि भारतीय औरतें सामूहिक रूप से 15 करोड़ दिन पानी भरने में खर्च करती हैं और यह सारा श्रम निशुल्क होता है। इसके बदले उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता।

गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पानी ऊपर से नीचे बहता है। भारत में सामाजिक रूप से पानी नीचे से ऊपर की ओर बहता है। मैंने आपको जातिगत आधार पर सिंचाई प्रथा के बारे में बताया। 1990 के एक सर्वे में सामने आया था कि जाति को लेकर कई क्षेत्रों की मानसिकता में गिरावट आई थी, लेकिन पानी के मामले में उसमें इजाफा हुआ था। निजी सुरक्षा, दुराचार, हमले, सेहत, लंबा सफर, बाकी कामों से निकाल कर लगाया जाने वाला समय, शिक्षा- ये सब कुछ औरतों पर, खासकर किशोरियों पर असर डालता है। किशोरियां जितना समय लगाती हैं ऐसे कामों पर, उससे उनकी शिक्षा बहुत प्रभावित होती है।

औरतें कुल मिलाकर जितना समय पानी भरने में लगाती हैं, वह आय में कोई सौ करोड़ रुपये के घाटे के बराबर अनुमानित वक्त है। जहां पानी और सफाई की स्थिति बदतर है, वहां औरतों की हालत खस्ता है। वो जो विज्ञापन मैंने आपको दिखाया था वन अभयारण्य के साथ लगे हुए लग्जरी मकान वाला, उसी विज्ञापन के बहुत करीब रहने वाले गरीब लोग जिस तरह पानी भरते हैं उसकी तस्वीर नीचे है। वे भोर में दो से तीन बजे के बीच अपने मटके भरते हैं।

मेरे खयाल से ये तस्वीर यवतमाल की है। आदिवासी औरत को पानी भरते देखिए। वह लीक हो रहे पानी के एक टैंकर से पानी लेकर दूसरे मटके में भर रही है। ध्यान दीजिएगा कि वह टैंकर तक पहुंचने के लिए पत्थर के ऊपर रखी पांच ईंटों के ऊपर खड़ी हुई है। वह पत्थर और ईंटों का संतुलन बनाए हुए है, जब तक कि उसका लोटा नहीं भर जाता। फिर वह इन सबको लेकर जाएगी।

खुशकिस्मती से उसका घर बहुत दूर नहीं है। केवल तीन सौ मीटर दूर है, लेकिन उसने ऐसा चालीस बार किया। उसने पानी भरने के लिए चालीस चक्कर लगाए। हमारी आंखों के सामने वह जितना चली, हमने उसे नापा। वह 12 किलोमीटर चल चुकी थी। इसमें से आधी दूरी यानी छह किलोमीटर वह 30 से 40 लीटर पानी लेकर चली थी।

अब ग्रामीण से शहरी आयाम पर आइए। महाराष्ट्र की तस्वीर देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करने वाली प्रियंका काकोदकर ने आरटीआइ का इस्तेमाल कर के शहरी और ग्रामीण उपभोग का अंतर पता किया था। महाराष्ट्र का करीब 55 फीसदी हिस्सा ग्रामीण है और 45 फीसदी शहरी, लेकिन महाराष्ट्र के शहरों को गांवों के मुकाबले 400 फीसदी ज्यादा पानी मिलता है जबकि पानी उन्हीं गांवों से शहरों में आता है। वहां मौजूद बांधों, नदियों और अधिसूचित क्षेत्रों से। यह आंकड़ा जलापूर्ति विभाग का है।

दूसरे, शहरी क्षेत्रों में पेयजल का सालाना कोटा 484.3 करोड़ घन मीटर है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 103.3 करोड़ घन मीटर है। यानी, शहरी महाराष्ट्र को ग्रामीण महाराष्ट्र से 4.7 गुना ज्यादा पानी मिलता है। शहरी क्षेत्र में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 135 से 150 लीटर पानी का अधिकार प्राप्त है। गांवों में यह 40 से 70 लीटर है। यह सरकारी नियम है।

ये सज्जन अशोक राव हैं। उस्मानाबाद के तत्विकी गांव में खेती करते हैं। गरीब हैं, किसान हैं और दलित भी हैं। सोचिए कि ऐसी परिस्थिति में वे अपनी खेती को कैसे बचाए रखे होंगे।

आप उनके साथ जो मटकों की कतार देख रहे हैं, उसके बारे में बताता हूं। आप यदि दलित हैं और सबसे पहले भी पानी लेने पहुंच जाते हैं तो लोग कहेंगे, ‘’ये क्या है? मेरे से आगे कैसे तुम खड़े हो गए?” इसीलिए मटकों के ऊपर निशान बना होता है, नाम और चिह्न लिखे होते हैं। ये समाज में आपकी औकात को बताते हैं। मैंने खुद देखा है कि पहले चाहे जो पहुंचे, लेकिन दूसरा कोई पानी लेकर चला जाता है।

ये अशोक राव पेयजल लाने के लिए मोटरसाइकिल से लंबी दूरी तय कर के जाते हैं, लेकिन केवल चार मटके ही भरकर ला पाते हैं। अपने खेत के पास मौजूद एक जलस्रोत से ये पीने का पानी लाते हैं। तब जाते हैं जब पानी उपलब्ध होता है। ऐसे पानी भरा जाता है। भारत में 80 फीसदी पानी ऐसे ही भरा जाता है।

और ये जो लड़की है, करीब 12 से 13 साल की होगी लेकिन अपने सिर पर तीन भरे हुए मटके रखकर लंबी दूरी पैदल जाएगी। ऐसी तो हकीकत है।

हम लोग एक बार नागपुर के एक सूखाग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र में ‘’महाराष्ट्र के सात अजूबे’’ कही जाने वाली चीज को देखने गए थे। उस इलाके में एक बार सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए सरकारी कार्यक्रम (डीपीएपी) लागू किया जा चुका है। उस समय वहां का तापमान 47 डिग्री सेल्शियस था जब मैं और जयदीप हार्डिकर वहां गए थे।

यह ‘’अजूबा’’ नकली बर्फ का एक गुम्बद था। वहां बर्फ बनाने वाली मशीनें थीं, स्केटिंग करने की सुविधा थी और भीतर चूंकि ठंड थी, तो वहां एक शराबखाना भी था। इसका नाम था फार्म ऐंड फूड विलेज। पानी की थीम पर बना हुआ यह पार्क था। उसमें पानी की 18 स्लाइडें थीं जिनसे ऊपर से नीचे पानी के हौदे में सरकने का मनोरंजन किया जा सकता था। यानी 47 डिग्री की गर्मी में आपके पास भीगने के 18 तरीके थे। सोचिए, इतने पानी के लिए वे ग्राम पंचायत को कितना पैसा देते होंगे? मात्र पैंतालीस हजार रुपया सालाना। और पीक मौसम में इससे कहीं ज्यादा पैसा तो वे एक दिन में कमा लेते हैं। उस पर मैंने स्टोरी की थी, जिसके बाद वह जगह बंद कर दी गई। वह स्टोरी बाद में एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ाई जाने लगी थी।

दो साल पहले मोदी सरकार ने किताबों से वह अध्याय हटा दिया। उसके बाद फार्म ऐंड फूड विलेज दोबारा खोल दिया गया। मेरे लिए बहुत दुख जैसी कोई बात नहीं थी क्योंकि अकेले मुझे ही नहीं हटाया गया था। चार्ल्स डार्विन का अध्याय भी किताब से हटा दिया गया था। उसी साल की बात है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व पुलिस आयुक्त और उस वक्त शिक्षा राज्यमंत्री रहे सत्यपाल सिंह ने बयान दिया था कि डार्विन फ्रॉड था। उन्होंने पूछा था, ‘’क्या किसी ने जंगल में बंदर से इंसान बनते किसी को देखा है?” अगले ही दिन मेरा व्याख्यान था। लोगों ने वही सवाल मुझसे पूछा। मैंने कहा, ‘’वे हमारे पुराने पुलिस आयुक्त हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। वे सही कह रहे हैं। हम लोगों में से किसी ने भी बंदर को इंसान बनता नहीं देखा, लेकिन हमारी पीढ़ी खुशकिस्मत हैं कि सत्यपाल जी और उनके सहयोगियों को हम उलटी प्रक्रिया में जाते हुए देख पा रहे हैं।‘’

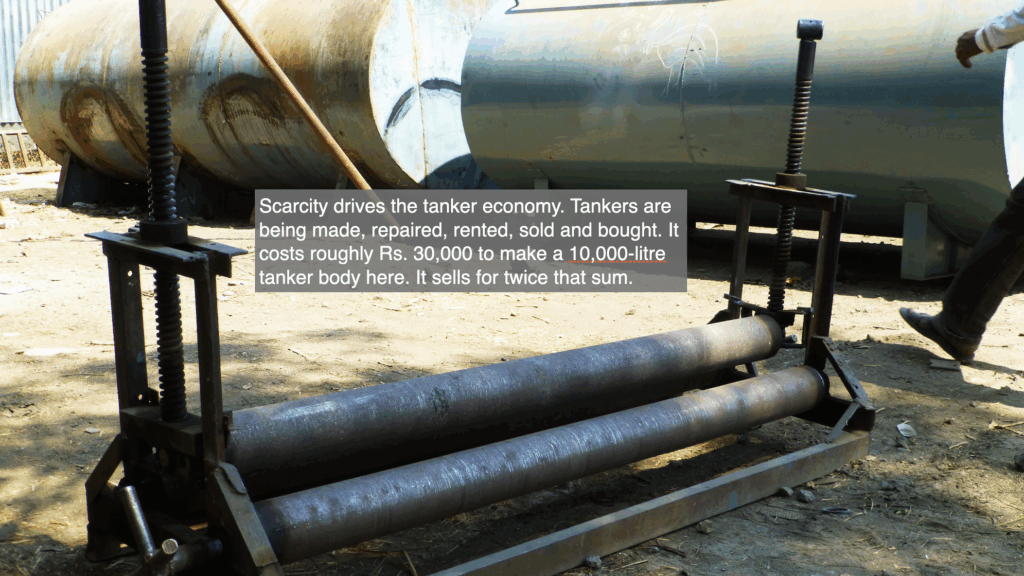

आइए, अब महाराष्ट्र में गर्मियों के दौरान दो चढ़ते हुए कारोबारों पर नजर डालते हैं। इसकी शुरुआत मार्च-अप्रैल में होती है। एक है टैंकर उद्योग और दूसरा है बोरवेल, जो राष्ट्रीय महत्व का उद्योग है। ये जो पानी के टैंकर हैं, बहुत मजबूत नहीं होते। केवल तीन एमएम मामूली स्टील की चादर को मोड़ कर हाथ से लेथ पर बनाए जाते हैं। इनकी वहन क्षमता पांच सौ से पचीस हजार लीटर तक होती है।

यह अहमदनगर के बाहरी इलाके राउरी की तस्वीर है। अब वहां का नाम बदल दिया गया है जिसे बोलना भी मुश्किल है। यह प्यास की अर्थव्यवस्था को दर्शाती तस्वीर है। दुनिया की दो सबसे बड़ी फसलें धान और गेहूं नहीं, भूख और प्यास हैं। सदियों से लोगों ने इन दोनों फसलों के दोहन से खूब मुनाफा बनाया है। टैगोर ने बहुत खूबसूरत ढंग से एक सौ दस साल पहले इस बारे में कहा था, ‘’अन्न महान संपदा का स्रोत है। अन्न का उत्पादन महान गरीबी का स्रोत है।‘’ यही आज की हकीकत है। ये जो किसान आज मर रहे हैं, वे पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके सबसे बड़े संघर्षों में एक पानी के लिए है।

ये हाथ वाले लेथ हैं जिन पर स्टील को मोड़ कर टैंकर बनाए जाते हैं। इनको चलाने वाली कपनियां विधायकों और मंत्रियों की हैं। ये सत्ताधारी भी हैं और भूतपूर्व भी हैं।

ये जो बोरवेल आपको दिख रही है, इसकी लागत डेढ़ करोड़ रुपये है। मैं इसके मालिक से मिला था। शेल्के साहब। मैंने पूछा, ‘’आप तो भयंकर कर्जे में होंगे?” वे बोले, ‘’नहीं सर, चार महीने में मैंने पूरा कर्ज चुका दिया था।‘’ सोचिए, बोरवेल की मांग कितनी जबरदस्त होगी।

आप अगर तमिलनाडु से हैं तो इरोड के पास तिरुचेनगोड के बारे में जानते होंगे। उसे दुनिया की बोरवेल राजधानी कहा जाता है। दावा है कि वहां दस हजार बोरवेल रिग हैं, लेकिन वास्तव में कम से कम बीस हजार होंगी। ये अंतर इस वजह से है क्योंकि आयकर से बचने के लिए बाकी का पंजीकरण कर्नाटक या केरल में किया गया है।

अगर आप दस हजार बोरवेल के उनके दावे को ही मानकर चलें, तो इससे हम थोड़ा गणित कर के पूरी तस्वीर को समझ सकते हैं। उनका कहना है कि अगर हम रोजाना हजार फीट नहीं खोदते तो घाटे का सौदा हो सकता है। अगर मिट्टी नरम है तो हजार फीट, लेकिन मिट्टी अगर पथरीली तो 1400 फीट खोदना पड़ता है। नब्बे फीसदी से ज्यादा महाराष्ट्र पथरीली जमीन वाला है। तो, जमीन जैसी भी हो, नरम या पथरीली, उन्हें इतना तो खोदना ही होगा जिससे कि पैसा बना सकें।

मैं उनसे बात कर ही रहा था कि देखा मिजोरम से बोरवेल रिग चली आ रही हैं। चेरापूंजी तक वे बोरवेल रिग भेजते हैं। राजस्थान तक भेजते हैं। केवल मानसून में दो महीने वे रिग की मरम्मत और सर्विस करते हैं। अगर इसमें रिगों के यात्रा का समय भी जोड़ लें, तो मानकर चल सकते हैं कि एक मशीन साल में 200 दिन काम करती है और रोजाना हजार फीट खोदती है। ये कहानी मैंने हिंदू में लिखी थी। यानी, अगर दस हजार बोरवेल खुद रहे हैं तो हर साल दो अरब फीट की खुदाई होती होगी- वह भी केवल एक शहर में! गुजरात और पंजाब में ऐसे ही शहर अब उभर रहे हैं। ये बोरवेल अर्थव्यवस्था, टैंकरों की अर्थव्यस्था के साथ मिलकर हमारी प्यास की अर्थव्यवस्था की बुनियाद बनाती है। इन दो के बगैर कभी भी कुछ नहीं होता।

आपको जानकर खुशी होगी कि बोरवेल की इस अर्थव्यवस्था में आपको ‘’अनेकता में एकता’’ के दर्शन भी होंगे। मैं मराठवाड़ा में हाइवे से जा रहा था, रास्ते में एक बोरवेल रिग दिखी। उसके पीछे पंद्रह-बीस कर्मचारी एक वाहन में जा रहे थे। मुझे तमिल आवाजें सुनाई दी, झारखंड के लोगों की बोली सुनाई दी, छत्तीसगढ़ी की मीठी बोली सुनाई दी। उसका मालिक तमिल था, रसोइया मलयाली, अकाउंटेंट कर्नाटक का था। मैंने उससे पूछा, ‘’अरे यार, ये आखिल भारतीय कारवां लेकर कहां जा रहे हो? इसमें तमिलनाडु के लोग क्यों नहीं हैं? वहां तो बहुत बेरोजगारी है।” मालिक ने जवाब दिया, ‘’अइयो सर, क्या बोलूं। वो लोग पांच सौ रुपये से कम की दिहाड़ी पर काम नहीं करते। ये लड़के दो सौ में ही खुश रहते हैं। बहुत मेहनत करते हैं‘’ ये है हमारे मजदूरों की अनेकता में एकता, या आप जो कहें।

इन बच्चों को देखिए। विदर्भ में बच्चे अपने हाथों से ही पानी के लिए जमीन खोद देते हैं। ये है विदर्भ और मराठवाड़ा का हाल।

पानी को सबसे ज्यादा नुकसान धार्मिक पर्यटन से पहुंचा है। 2016 में पहली बार गोदावरी नदी 139 साल में सूख गई। मैं और जयदीप छह नदियों के स्रोत पर गए। यह त्रयम्बकेश्वर में ब्रह्मगिरि पर है। वहां सुंदरीकरण के नाम पर हर चीज संगमरमर, कंक्रीट की बना दी गई है। न मिट्टी के सांस लेने के लिए जगह है, न बहने के लिए पानी को जगह। चारधाम में आपको यही दिखेगा। नदी को पैदा करने वाले शहर त्रयम्बक को गर्मियों में खुद हर तीन दिन में एक बार पानी मिलता है। सुंदरीकरण ने पानी को रोक दिया था।

इसी बीच रामकुंड भी सूख गया, जो गोदावरी के किनारे पवित्र श्मशान स्थल है। इसके कारण हजारों साल पुरानी इंसानों के टनों अवशेष उपरा गए। इस पर महाराष्ट्र की साहसिक सरकार ने क्या किया? उस समय शिवसेना और भाजपा की मिलीजुली नगर परिषद थी। मुख्यमंत्री फडनवीस ने कहा कि रामकुंड को सूखने नहीं दिया जा सकता। क्या किए ये लोग? हर दिन 120 टैंकर लाकर नदी में पानी डाला। बाकी लोग नदी का पानी टैंकर में डालते हैं, महाराष्ट्र की सरकार ने 120 टैंकर पानी नदी में डाला। हम लोग पहले देश हैं जो टैंकर से नदी में पानी डाल रहे हैं। हमने लोगों को टैंकर के पवित्र पानी में नहाते हुए देखा था।

अब अंतिम हिस्से पर तेजी से आते हैं: गरीब से अमीर को और खाद्यान्न से नकदी फासलों को पानी का ट्रांसफर।

आपने कोका कोला और पेप्सी के कारखानों के बारे में संघर्ष की कहानियां सुनी होंगी। पलक्कड़ में, उत्तर प्रदेश में, सब जगह विरोध हुआ। महाराष्ट्र में जब कोका कोला पहली बार औरंगाबाद में आया, उसे पांच पैसा लीटर के हिसाब से पानी दिया गया। आज भी उस जिले में गरीब लोग कतार लगाकर गर्मियों की शुरुआत से पैंतालीस पैसा एक रुपया लीटर पानी के लिए चुकाते हैं और गर्मी चढ़ते ही एक रुपया तक चुकाते हैं। उसी जगह शराब बनाने वाली 24 कंपनियों को एक पैसा लीटर के हिसाब से पानी पैंतालीस साल तक मिला। फिर हमारे एनजीओ के मित्रों और कामरेडों ने बहुत संघर्ष किया, तो दाम चार गुना बढ़कर पांच पैसा हो गया। ये है कहानी पानी के ट्रांसफर की गरीब से अमीर को।

अब खाद्यान्न फसल पर आते हैं। थाईलैंड और भारत धान के माध्यम से पानी के निर्यात में सबसे ऊपर हैं। हम लोग वर्चुअल पानी के सबसे बड़े निर्यातकों में हैं क्योंकि हम धान और गन्ने जैसी फसलों का निर्यात करते हैं जिन्हें उगाने में बहुत पानी लगता है। जब नई आर्थिक नीति आई तब से हमने नकदी फसलों पर बहुत ध्यान दिया। क्या आप जानते हैं कि गन्ना कितना पानी पीता है? एक एकड़ गन्ना उगाने के लिए 1.8 करोड़ लीटर पानी लगता है। यह ओलिम्पिक में प्रयोग किए जाने वाले साढ़े सात स्विमिंग पूलों के आकार के बराबर पानी है या नौ बोईंग ड्रीमलाइनर के बराबर है। गुलाब में तो और ज्यादा पानी लगता है। बारामती में शरद पवार के यहां जो गुलाब खिलता है, उसके एक एकड़ को 2.1 करोड़ लीटर पानी की जरूरत पड़ती है।

जाति, लिंग और वर्ग के मारे हमारे समाज ने पानी के साथ जो किया है, ये उसकी कहानियां हैं। और नतीजा क्या है? महाराष्ट्र में सूखा पड़ना अब सात गुना ज्यादा हो गया है। बीते 30 साल में चरम स्तर की बाढ़ के मामले छह गुना बढ़ चुके हैं। सन् 2000 के बाद 102 बार सूखा पड़ा है। यही सब मिलजुल कर जलवायु संकट को बढ़ा रहा है। हो सकता है कि अपने-अपने दायरे में ये संकट जलवायु संकट न हों, लेकिन सबको मिलाकर ये जलवायु का संकट ही बनाते हैं। लेकिन वो अलग भाषण है, अलग दिन के लिए उसे रखते हैं।

इस समय के आसपास आंध्र में पानी का पता लगाने वाले लोग काम करते हैं। लोग लाखों रुपया यह पता लगाने के लिए खर्च करते हैं कि पानी कहां है। एक आदमी नारियल लेकर पानी का पता करता है। वह नारियल लेकर हर जगह जाता है और पानी का पता करने का दावा करता है। मैंने उसके ग्राहक से पूछा था, ‘’पानी मिला?” उसने तेलुगु में जवाब दिया, ‘’केवल नारियल के भीतर मिला।‘’ ऐसा ही काम कोई और आदमी लकड़ी के सहारे करता है।

अनंतपुर में लोग श्मशानों और कब्रिस्तानों से प्लास्टिक की पाइपें बिछा रहे हैं क्योंकि वहां पानी पाया जाता है। एक किसान जनार्दन रेड्डी ने आठ किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछा रखी थी। उसका दुश्मन बार-बार उसे काट देता था। ऐसी कहानियां हैं।

ऐसे में हम क्या कर सकते हैं?

हमें इस मुद्दे को नए सिरे से गढ़ने की जरूरत होगी। पानी को अब महज संसाधन नहीं, बल्कि न्याय के प्रश्न की तरह देखा जाना होगा। पानी को असमानता के खांचे में देखा जाना होगा। पानी केवल मानव अधिकार नहीं, हर जीव का, हर प्रजाति का अधिकार है। यह बुनियादी अधिकार धरती पर जी रहे हर प्राणी का है।

पानी उपयोग में हमें प्राथमिकताएं तय कर लेनी चाहिए: घरों के लिए पानी, स्कूल, अस्पताल, खाद्यान्न फसलें, मवेशी, और वन्यजीव। हमें इसकी मांग उठानी चाहिए। उद्योग के इस्तेमाल और लग्जरी सबसे नीचे आने चाहिए। लग्जरी और अय्याशी को तो बाहर निकाल फेंकना चाहिए क्योंकि उसकी जगह ही नहीं है।

इसके लिए हमें कानून की जरूरत होगी, जैसा उरुग्वे ने 2003 में किया। दक्षिण मुंबई से भी यह छोटा देश है। वहां राष्ट्रीय स्तर पर जनादेश लेकर संवैधानिक संशोधन पारित किया गया और उसके रास्ते हमेशा के लिए पानी के निजीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके मुताबिक निगमों का पानी पर निजी मालिकाना नहीं हो सकता क्योंकि पानी हर जीव-जंतु का है। अगर उरुग्वे कर सकता है जहां 70 फीसदी लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ जनादेश दिया तो हम भी कर सकते हैं।

हमें जागरूकता फैलानी होगी। इस बात की स्वीकार्यता आनी चाहिए कि पानी एक सीमित संसाधन है जो दोहन के चलते खत्म भी हो सकता है। प्राथमिकता तय कर के प्यास की अर्थव्यवस्था को हमें खत्म करना होगा, नदी जोड़ जैसी भव्य और सनकी परियोजनाओं को त्यागा जाना होगा। यह पागलपन है। आपको पता नहीं कि ऐसी योजना से आप कितनी नदियों को मार देंगे। आपको केवल सिंचित भूमि के लिए नहीं, बल्कि सूखी जमीन पर भी खेती का नियोजन करना होगा। आज तक हमारे यहां सूखी जमीन पर रहने वाले किसानों के लिए कोई राष्ट्रीय योजना नहीं बनी। केवल सिंचाई वाले किसानों के लिए योजना बनी। इसके लिए अभियान चलाना होगा।

फिर फसलों के टिकाऊपन पर काम करना होगा। हमारी कृषि आजकल गलत भूगोल के हिसाब से चल रही है। जैसे, जहां धान को नहीं होना चाहिए वहां हम धान उगा रहे हैं। सूखे के इलाकों में हम गन्ना उगा रहे हैं। हमें टिकाऊ फसलों के बारे में सोचने की जरूरत है।

पानी के निजीकरण पर स्पष्ट रोक लगाए जाने की जरूरत है। नागपुर को देख लीजिए, कि पानी के वितरण का निजीकरण करने से वहां कैसा नुकसान हुआ है। पानी पर न्याय एक ऐसा मसला है जिसके पीछे सब खड़े होंगे। आखिर किसे पानी नहीं चाहिए? फिर, पानी के न्याय पर संघर्ष के इर्द-गिर्द हम लोग अपनी एकजुटता क्यों नहीं कायम कर रहे?

[यह लेख 5 जून, 2025 को पी. साईनाथ द्वारा दिल्ली में दिए गए पहले अनिल चौधरी स्मृति व्याख्यान का संपादित रूप है। अंग्रेजी में लिप्यंतरण अर्जुन ने किया है, अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद और सम्पादन अभिषेक श्रीवास्तव का है]